冒頭のアクションヒント - 色とりどりの卵や鶏種の違いを家庭で実感・比較できるヒント集

- 3種類以上の異なる鶏種(在来種・商業種両方)を見学または写真で観察する

遺伝的多様性が生む羽色や卵殻色、体格差を直感的に理解しやすくなる

- スーパーや直売所で白・褐色・青緑など異なる卵殻色の卵を合計6個以上購入して割って比べる

殻だけでなく黄身や内層も品種ごとに違い、食卓でも多様性が体験できる

- 地元自治体や農場イベント情報を月1回チェックし、希少な在来品種保存活動へ寄付または参加

未来世代へ残すべき未知遺伝子資源保全に直接貢献できる

- (屋外観察可能なら) 卵の明度差が気温変化へどう影響するか2週間記録する

濃い殻ほど温度保持力が高い等、自然適応戦略への興味につながる[1]

遺伝子多様性とカラフルな卵の物語、始まりはここから

変わったニワトリを育てるって話、結局どこまで続くのかわからないまま、また続きを書くことになった。そもそもは「農場の繁栄に役立つ動物八種」についてまとめようとしてたんだけど、気づいたら七十枚くらい原稿が膨らんでしまい、分割するしかなかった。前回はアヒルだったっけ。

今回もやっぱり伝統的な品種やちょっと珍しい種類がテーマになっている。なんかニワトリ愛好家って犬のショーブリーダーよりもこだわり強そうだし、本来ならもっと評価されてもいい品種が埋もれてたりするみたい。今、市場で流通している卵の大半は白いレグホンとかロードアイランドレッド、その改良型の子孫ばかりとも聞く。それと同時に鳥インフル対策で遺伝子編集への投資も増えてるらしい。これが救世主になるのか、それとも妙な鶏ばかりになるのか…さっぱりわからないけど。ウチの奥さんはこういう種類豊富なのを「DEIチキン」と笑って呼ぶ時がある。

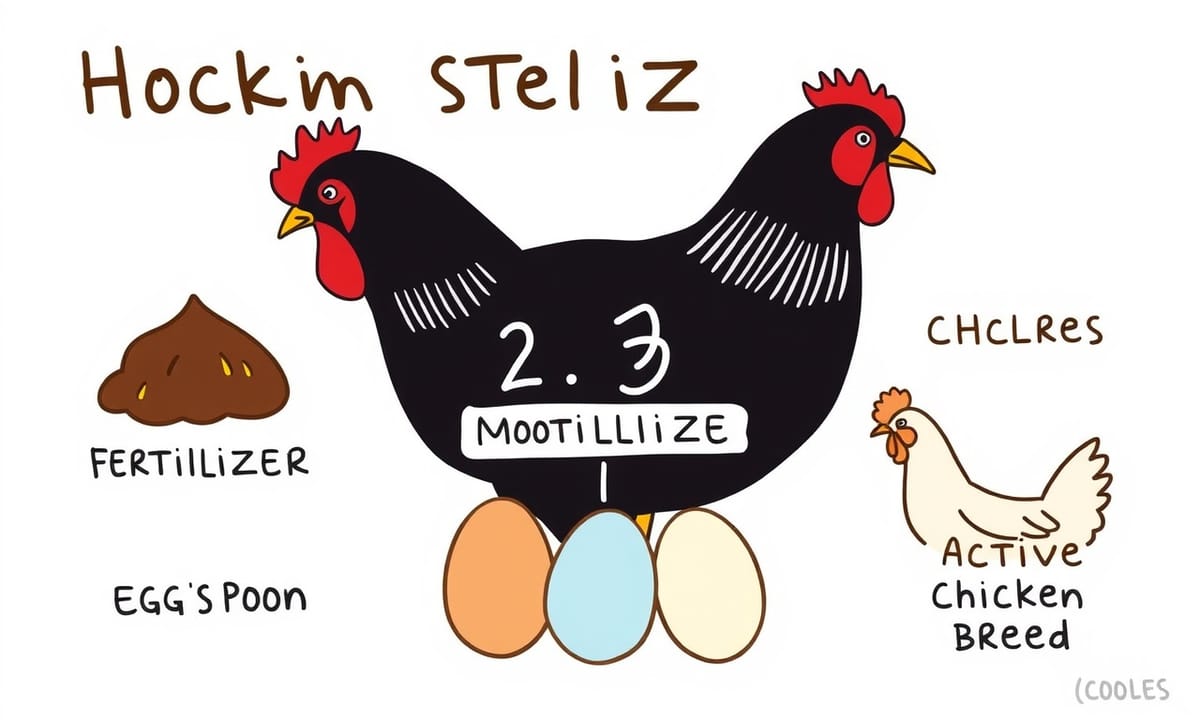

小さな農家にはニワトリって意外と便利で手間もそこまででもないし、卵用と肉用どちらにもできるから売り先も色々考えられる。有機や放し飼い、牧草地育ちみたいな特別感出すマーケットでは普通より高値になるケースもあるみたい。ただ、一羽あたり一年で二百数十個、多いものだと三百近く産むこともあると言われてるけれど、この数字自体あちこちで違うので絶対じゃないと思う。卵を売るなら参入障壁はそこまで高くなくて、地元向けや小規模販売にはよく選ばれている雰囲気。

肉用の場合は六~八週間くらいで出荷できるブロイラー種なんかだと、年に何度も収穫サイクル回せたりするという話。ただこれは地域差や育て方でも変わるので一概には言えず…。

今回もやっぱり伝統的な品種やちょっと珍しい種類がテーマになっている。なんかニワトリ愛好家って犬のショーブリーダーよりもこだわり強そうだし、本来ならもっと評価されてもいい品種が埋もれてたりするみたい。今、市場で流通している卵の大半は白いレグホンとかロードアイランドレッド、その改良型の子孫ばかりとも聞く。それと同時に鳥インフル対策で遺伝子編集への投資も増えてるらしい。これが救世主になるのか、それとも妙な鶏ばかりになるのか…さっぱりわからないけど。ウチの奥さんはこういう種類豊富なのを「DEIチキン」と笑って呼ぶ時がある。

小さな農家にはニワトリって意外と便利で手間もそこまででもないし、卵用と肉用どちらにもできるから売り先も色々考えられる。有機や放し飼い、牧草地育ちみたいな特別感出すマーケットでは普通より高値になるケースもあるみたい。ただ、一羽あたり一年で二百数十個、多いものだと三百近く産むこともあると言われてるけれど、この数字自体あちこちで違うので絶対じゃないと思う。卵を売るなら参入障壁はそこまで高くなくて、地元向けや小規模販売にはよく選ばれている雰囲気。

肉用の場合は六~八週間くらいで出荷できるブロイラー種なんかだと、年に何度も収穫サイクル回せたりするという話。ただこれは地域差や育て方でも変わるので一概には言えず…。

鶏種リスト、工場系だけじゃない古い名前が並ぶ

鶏のふんって、どうやら肥料に使えるそうで、家庭菜園をしている人たちの間では時々売買もあるみたい。卵や肉だけじゃなくて、こういう副産物でちょっとした価値が生まれることも多いらしい。

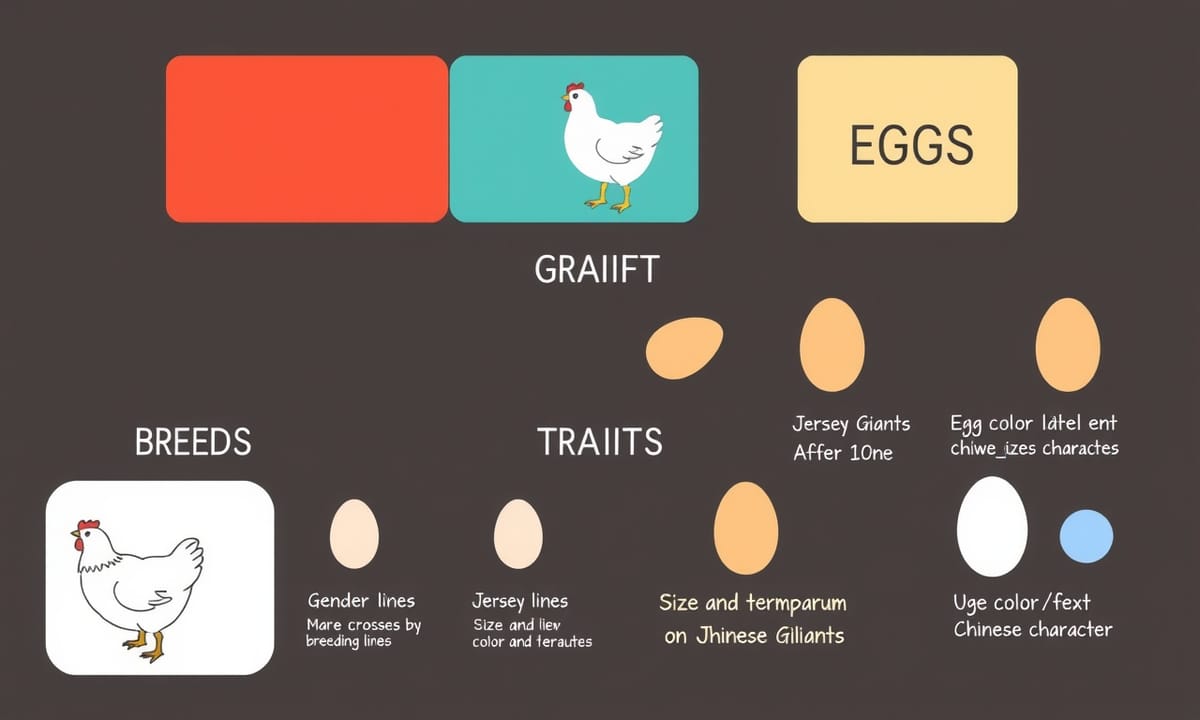

品種によって卵の数とか大きさとか色が違うみたいだけど、それぞれ特徴があって覚えきれないな…。イサブラウンやローマン系は年中ずっと産む感じで、多めなんだとか。ゴールデンコメットも似たような傾向だけど、殻の色は微妙に赤っぽかったり。モスエッガーになると、もう少し幅が広くて、一年間で七十個台後半からかなり多い方になることも。オーストラロープやジャージージャイアントは、大きめな卵を割と安定して産んでくれるって話を聞いたことあるけど、具体的な数字までは分からない。ただ、全体的には一番多いグループよりはちょっと控えめかもしれない。

ホワイティング・トゥルーブルーとかアメリカーナは青っぽい卵を産むので、見た目が楽しいらしい。でも年間の数としては最大クラスほどではなくて、大体それより少なめかな?デルウェアやレグホーン、それからロードアイランドレッドも同じくらいの頻度って印象だったと思う。

スセックスやドミニーク、それにラブレスなんかも似た傾向だけど、それぞれ殻の色がクリームっぽかったり茶色だったりとまちまち。イースターエッガーズはいろんな色になることがあって、そのへんは好み次第なのかもしれない。

バッカイとかアンコナの場合だと、一年通すと六十台後半くらいまで行くケースもあるけど、多い方とは言えない気がする。マランならもっと濃いチョコレート色の殻だったりするみたい。

ファユーミという品種については……古代エジプト由来っていう話をよく見かけるし、病気への耐性とかもちょっと特別扱いされている感じ。でも科学的に全部証明されてるわけじゃなくて、「伝統的にそう信じられている」くらいの温度感なのかな、と感じたりする。遺伝子的にも他とは何となく離れていて、一部では保存価値ありと言われる場合もあるようだ。

ファユーミは暑さに強くて活発、それでいて飛ぶ力も意外とあるので脱走対策には苦労するという声もちらほら聞こえてくる。一時的には囲った方がいいけど、本当は放し飼いの方が合う種類なんじゃないかなぁとも思う。餌についてもうるさくなく、自分で探して食べたりするから手間が減る場面もありそう。

卵自体は小さめ〜中くらい白系統中心かな?若いうちは抱卵したがらないものの、二年三年経つと気持ち変わることも珍しくないみたい。それでも他種ほど母性本能強烈ではなさそう。

成長ペースだけ見ると早熟型で雛でも鳴き始めたり、早々に産卵し出すケースもちょこちょこ耳に入る。でも個体差あるし環境にも左右されるから一概には言えないところ。

性格について考えると…元気いっぱいで落ち着かず、ときには騒ぐタイプとも言われるけれど、この辺り好みによって評価分かれる感じ。「ストリートチック」なんて表現した人もいたような…慣れてしまえば小規模農家さんには案外便利な存在になることもあり得る、と昔誰かの記事で読んだ記憶がぼんやり残っている。他品種ほど大人しくまとめ役というより「自立心旺盛」とでも言おうか。

アメリカーナという鶏について語ろうと思ったけど、この子達は南米チリ由来と言われていて、有名なのは頬毛(ほおげ)のフサフサした見た目と青っぽい殻。その親戚筋みたいなのがアルーカナという名前だった気がするけど…細部はいろんな説ありそうだからここでは深入りせず置いておこうかな。

Comparison Table:

| 品種 | 特徴 | 性格 | 産卵数 | 特記事項 |

|---|---|---|---|---|

| ブラックカッパーマラン | セックスリンクの親系統に使用されることがある。 | 穏やかで丈夫。攻撃的なオスは少ない。 | 年間100〜200個程度。 | 雌鳥は抱卵モードに入ることがあり、卵を潰す可能性あり。 |

| ジャージージャイアント | 成長に時間がかかり、体重も大きい印象。 | 穏やかで落ち着いている。冬でも元気。 | 年間100〜200個程度。 | オスは膝丈まで成長することもある。 |

| ゴールデンコメット | 小規模農家向けのハイブリッド種。人懐っこい性格。 | 活発で好奇心旺盛だが、寿命が短めで病気になりやすい傾向あり。 | 年間120〜200個程度(環境次第)。 | 交配によって異なる特徴になるため、子供の性別判別は難しい。 |

| オリーブエッガー | 純血ではなく、組み合わせによって特徴が変わる可能性あり。 | 社交的で人懐っこいタイプ。ただし個体差あり。 | 年間100〜200個前後(環境による) | 放牧向きとの意見あり、小屋でも育てられるという情報も。 |

| モスエッガー | オリーブエッガーに似た新しい品種、深緑からこげ茶色の卵を産む可能性あり。 | 穏やかで好奇心旺盛な印象だが、暑さには注意が必要。 | 週間5〜6個または年間300近く生む場合もあると言われている。 | 一般的な病気への耐性が高めとされる。 |

エジプト産ファユーミ、逃げ足速すぎて困るが強靭

アメリカで、あるグループのブリーダーたちが遺伝的な問題を少しずつ減らそうと工夫していた時期があったようだ。その鶏…アメリカーナだったかな?特徴は割と穏やかで、人にも鶏同士でもトラブルになりにくいって聞く。青とか緑っぽいパステルカラーの卵を産むって有名だけど、週に三、四個くらいだったか、年だと百数十個から二百個近くになることもあるみたい。最初に卵を産むまで半年ちょっと待つ人も多いらしいし、その後はまあコンスタントに続けることが多いとか。なんとなくアメリカーナやアローカナっていう品種が、緑やオリーブ色の卵を産む雑種の元になったとも言われている。

それとはまた別で、「イースターエガー」って呼ばれてる鶏について話題になることもある。ただこれ、正式な品種じゃないんだよね。要するに、何かしら掛け合わせてできた雑種みたいなものだから、「イースターエガー」という名前だけでは性格とか卵の質・数なんかは全然予想できない。二重用途向きなのかどうかも、その時その時で違うらしい。親になる品種によってまちまちなため、「この犬は雑種です」とだけ言われて、その性格や特技を断定できない感じに近いかな。

それから、イースターエガーについてネットで調べると「なんでもあり」っぽい情報が出てきたりする。例えばアメリカーナと茶色系統の卵を産む鶏との間の子供として生まれることが多いようだけど、大手孵化場から買う場合には結果が本当にバラバラで…性別判定もちょっと怪しい場合もなくはないとか。期待していた青や緑じゃなく、ごく普通の茶色っぽい卵しか生まれなかったという声も見かけた気がする。「三羽買ったら全部雄だった」「雌でも茶色卵しか出なかった」なんて話もちらほら。それなら欲しい分より多めに雛鳥を頼んでおいて、雄や希望通りじゃないタイプは食用にしたほうが無難、と勧めている人も見たような…。ちなみに雄は注文しない方がいい、と書いてあった気もする。

こんなふうに情報はいろいろ混じっているけど、「イースターエガー」という名称自体にはあまり深い意味合いや保証は含まれてない印象だったかな…。

それとはまた別で、「イースターエガー」って呼ばれてる鶏について話題になることもある。ただこれ、正式な品種じゃないんだよね。要するに、何かしら掛け合わせてできた雑種みたいなものだから、「イースターエガー」という名前だけでは性格とか卵の質・数なんかは全然予想できない。二重用途向きなのかどうかも、その時その時で違うらしい。親になる品種によってまちまちなため、「この犬は雑種です」とだけ言われて、その性格や特技を断定できない感じに近いかな。

それから、イースターエガーについてネットで調べると「なんでもあり」っぽい情報が出てきたりする。例えばアメリカーナと茶色系統の卵を産む鶏との間の子供として生まれることが多いようだけど、大手孵化場から買う場合には結果が本当にバラバラで…性別判定もちょっと怪しい場合もなくはないとか。期待していた青や緑じゃなく、ごく普通の茶色っぽい卵しか生まれなかったという声も見かけた気がする。「三羽買ったら全部雄だった」「雌でも茶色卵しか出なかった」なんて話もちらほら。それなら欲しい分より多めに雛鳥を頼んでおいて、雄や希望通りじゃないタイプは食用にしたほうが無難、と勧めている人も見たような…。ちなみに雄は注文しない方がいい、と書いてあった気もする。

こんなふうに情報はいろいろ混じっているけど、「イースターエガー」という名称自体にはあまり深い意味合いや保証は含まれてない印象だったかな…。

アメリカン・ブルー?アマローカナの青緑卵に夢中になる人たち

「純粋な遺伝が期待できないし、実際のところ特に必要とも言えないんだよね。カラフルな卵を大量に生産したいなら、すでに確立された品種とか安定した雑種を使うほうが多分楽みたい。どこかの大きな孵化場では、卵の色を保つために何度も交配し直してるって聞いたことがある。

そういえば、バッカイという鶏がいる。アメリカのオハイオ州あたりで作られた品種だったはず。十九世紀も終わりごろだったかな、女性のブリーダー(名前はちょっと曖昧だけどネッティ・メットカーフだった気がする)が開発したものらしい。その羽毛の色がオハイオ州のシンボルになってる「バックアイ」っていう植物のタネっぽい赤茶色を狙ったとか。

体格はまあまあ大きめで、雄鳥だと七キロ近くになることもあるみたい。雌鳥でも五キロを超える個体も見た覚えがある。ただし数字はざっくりと聞いただけだから多少前後するかもしれない。それで年にすると数百個近い中くらいからやや大きめな茶色い卵を産むそうなんだけど、それも全てじゃなくて環境によって差が出るんじゃないかな。

性格については、大抵の場合おとなしいと言われてる。でも時期によっては雄鳥が少し攻撃的になることもあるようだ。他には自分で餌探しが結構得意らしくて、寒さにも強い傾向あり。あと胸肉の部分は普通よりちょっと濃い色合いかもしれない。

このバッカイという鶏たちは、人懐っこさでも知られていて、人間をそれほど怖がらない…逆に少し警戒心足りないぐらい?なんていう話も耳にする。ただ全部の個体じゃなく、一部には繁殖期限定で威嚇的になるものも見かけるそうだ。それから、小屋暮らしより広々した場所や放し飼い向きとされるけど、その理由として動き回るタイプだから狭苦しい場所だとストレス溜まりやすそうという意見もあった。

興味深かった点として、「まるで猫みたい」と例えられるくらいネズミ捕りもうまかったと誰か話していた記憶がある。ただ、この行動や性質については全員共通とは限らず、状況次第なのかもしれないね。また毛引き癖(他の仲間をつついて羽根を抜くような行動)はあまり見かけないとも言われていたけど、本当にそうなのかどうか…観察者によって違う印象になったケースもあったような気がする。

イースターエガー、その正体は交雑でしかない曖昧さ

オーストラロープの雄って、他のニワトリではあまり聞かないような音まで色々と出すことがあるらしい。恐竜みたいな鳴き声を発する個体も見た人がいるとか。家畜保存団体の資料に載っていた写真を思い出したけど、この品種自体はイギリスでブラック・オーピントンから派生したものとして知られている。百年以上前にオーストラリアへ渡った頃には、イギリス側では肉質重視で選抜していたんだけど、オーストラリアだと卵を産む力に注目されて育成方針が違っていったみたい。そのため同じルーツでも、今や結構別物になってる感じかな。性格は全体的に穏やかと言われていて、雄も比較的おとなしいほうかもしれない。同じような気質の他品種ともまあまあ共存できる傾向。

ところで、ブラックコッパーマランという鶏について話す人もいる。この鶏、とても濃い茶色の卵を産むことで有名だけど、その殻の色は実際には白地に後から染料みたいなものが付く仕組みなんだそう。時期によって卵の模様や濃さが変わることも多くて、一番最初は真っ黒に近いけどシーズン終盤になると斑点っぽくなる印象があるとか。ちなみに繁殖させる場合は、一番色の濃い卵から孵化させればその特徴がちゃんと受け継がれると言われている。ただし卵自体の数よりも殻の色を優先して交配するブリーダーさんも多いようなので、生産量にはばらつきありそう。

あと、この品種は雌雄判別がそこまで簡単じゃなくて、生まれたばかりだと大抵区別できないという話もよく聞く。注文して届いたヒナたち、何割くらい雄だったか一度数え切れなくなった経験談なんかもちょこちょこ耳に入るし…。群れ内で多少小競り合いすることもあるけど、それほど攻撃的とは限らず、大多数は温和寄りとも言われている。それでも場所によって違うので一概には語れないかな。広めの放牧場でも狭いケージ飼育でも比較的順応しやすく、餌探しもうまいやつが多かった気がする。

絶滅危惧とまでは言わないけれど、保護対象になっている品種もちらほら見受けられるようだね…こういう系統は年々少しずつ状況変わっているっぽいので、新しいデータを探したほうが良さそう。また何かわかったら追記するつもりだけど、とりあえずそんな感じかな。

ところで、ブラックコッパーマランという鶏について話す人もいる。この鶏、とても濃い茶色の卵を産むことで有名だけど、その殻の色は実際には白地に後から染料みたいなものが付く仕組みなんだそう。時期によって卵の模様や濃さが変わることも多くて、一番最初は真っ黒に近いけどシーズン終盤になると斑点っぽくなる印象があるとか。ちなみに繁殖させる場合は、一番色の濃い卵から孵化させればその特徴がちゃんと受け継がれると言われている。ただし卵自体の数よりも殻の色を優先して交配するブリーダーさんも多いようなので、生産量にはばらつきありそう。

あと、この品種は雌雄判別がそこまで簡単じゃなくて、生まれたばかりだと大抵区別できないという話もよく聞く。注文して届いたヒナたち、何割くらい雄だったか一度数え切れなくなった経験談なんかもちょこちょこ耳に入るし…。群れ内で多少小競り合いすることもあるけど、それほど攻撃的とは限らず、大多数は温和寄りとも言われている。それでも場所によって違うので一概には語れないかな。広めの放牧場でも狭いケージ飼育でも比較的順応しやすく、餌探しもうまいやつが多かった気がする。

絶滅危惧とまでは言わないけれど、保護対象になっている品種もちらほら見受けられるようだね…こういう系統は年々少しずつ状況変わっているっぽいので、新しいデータを探したほうが良さそう。また何かわかったら追記するつもりだけど、とりあえずそんな感じかな。

バッキーアイって何?オハイオ生まれの鼠捕り名人達

一部のブリーダーは、雌雄判別をしやすくするためにオス親がマラン鶏でメス親が茶色い卵を産む系統の鶏を使う場合があるみたい。どうもブラックカッパーマランとクックーマラン、両者の掛け合わせから生まれるセックスリンクも存在するらしいけど、そのほかにはミッドナイトマジェスティとかミスティックマランズって呼ばれるタイプも見かけることがある。あれは確かブラックカッパーマランのオスとバードロックのメスから来ているんじゃなかったかな…?まあ、細かい話は他にもたくさん情報が出ているみたい。

それからジャージージャイアントについてだけど、この品種って見た目もなかなか大きい印象だよね。成鳥になるまでに結構時間も手間もかかるし、餌代もそこそこ必要になってくる気がする。黒い羽根の個体だと白より少し重い場合もあるらしくて、オスは人間の膝くらいまで背丈が伸びることもありそうだ。雌鳥はそれより少し低めで、大きさに幅はあるものの存在感は十分。

性格的には割と穏やかで落ち着いた子が多いって聞くけど、攻撃的なオスに出会ったという話はあまり耳にしたことないかな。冬場でもわりと元気にしている例を見るし、大柄なくせになんとなく丈夫な感じ。

卵について言えば、一年通して合計すると百数十個、多くても二百個には届かない程度しか産まないことが多そう。でも卵自体はサイズ大きめで殻も茶色っぽい。あと、この種類の雌鳥って時々抱卵モードに入っちゃうことあるんだけど、本当に重たいので卵をつぶしてしまう例もちょこちょこ報告されているみたいなんだよね。そのため人工孵化器で育てる人も珍しくない、と聞いた記憶がある。

ちなみに羽色はいろんなバリエーションあったと思う。青だったり黒だったり白だったり…脚の色味にも差異あるようだけど、一概には言えない部分ありそう。また何かわかったら追加で調べてもいいかもしれないね。

それからジャージージャイアントについてだけど、この品種って見た目もなかなか大きい印象だよね。成鳥になるまでに結構時間も手間もかかるし、餌代もそこそこ必要になってくる気がする。黒い羽根の個体だと白より少し重い場合もあるらしくて、オスは人間の膝くらいまで背丈が伸びることもありそうだ。雌鳥はそれより少し低めで、大きさに幅はあるものの存在感は十分。

性格的には割と穏やかで落ち着いた子が多いって聞くけど、攻撃的なオスに出会ったという話はあまり耳にしたことないかな。冬場でもわりと元気にしている例を見るし、大柄なくせになんとなく丈夫な感じ。

卵について言えば、一年通して合計すると百数十個、多くても二百個には届かない程度しか産まないことが多そう。でも卵自体はサイズ大きめで殻も茶色っぽい。あと、この種類の雌鳥って時々抱卵モードに入っちゃうことあるんだけど、本当に重たいので卵をつぶしてしまう例もちょこちょこ報告されているみたいなんだよね。そのため人工孵化器で育てる人も珍しくない、と聞いた記憶がある。

ちなみに羽色はいろんなバリエーションあったと思う。青だったり黒だったり白だったり…脚の色味にも差異あるようだけど、一概には言えない部分ありそう。また何かわかったら追加で調べてもいいかもしれないね。

オーストラロープからマランまで—黒い羽と濃厚な卵色への偏愛

ゴールデンコメットという鶏、名前だけ聞いたことがある人もいるだろうか。どちらかというと小規模な農家や裏庭で飼いたい人向けの品種らしい。性格は落ち着いていて、人に慣れやすいみたい。でも、寿命がそこまで長くないとか、生殖器系の病気になりやすいって話もよく耳にする。あんまり攻撃的じゃなくて、他の鶏とも喧嘩を避ける傾向。だから、もし一緒に飼うなら穏やかな仲間の方がいいんじゃないかと勧める人もいる。

彼女たち(オスもたまにいるが)は結構活発で好奇心旺盛なイメージ。放し飼いすると、あちこち歩き回って何か探してることが多いみたい。ただ、この品種自体は純血種じゃなくて、交雑によってできた「ハイブリッド」なんだそうだ。そのせいなのか、自分たち同士で子供を作っても親と同じ特徴にはならない、と言われたりしてる。色で性別が分かったりする品種だけど、それは生まれる時の組み合わせ次第らしい。

ちなみに、新しくゴールデンコメットの雛を作ろうと思ったら、多くの場合ニューハンプシャー系統の雄とホワイトロック系統の雌を掛け合わせる方法が一般的みたいだ。他にも孵化場から直接手に入れる選択肢もある。

話題変わるけど、オリーブエッガーという種類も似たような立場かな。これまた純粋な品種じゃなくて、親同士の組み合わせ次第で毎回違う特徴になるっぽい。卵の色は一応「オリーブ」と呼ばれているものだけど、その子供は必ずしも同じ色になるとは限らないので、不思議な感じだ。それでも卵を産む力自体は割と安定してて、一年間に百数十個から二百個前後くらい産むと言われている。ただし餌や環境によってその数はずいぶん変わることもあるそうだ。

この鶏たちは五ヶ月とか六ヶ月くらい経つと産卵を始めることが多く、その後もちょっと安定して続くらしい。性格面では、大体おとなしくて社交的、人間にも興味津々で寄ってくるタイプという声が目立つ。同じ群れでもトラブル起こしづらい印象。ただ、本当に全部そうなるかどうかは個体差あるので断言しにくい部分もある。

特性としては放牧向きという意見もあり、小さめの小屋でも適応できそうとの情報あり。ただ実際には育て方次第で大きく違う場合もあり得るので、一概には言えないところ。

最後にモスエッガー?だったかな……その名を聞いた覚えだけ残っていて、詳しい話までは少し曖昧かもしれない。

彼女たち(オスもたまにいるが)は結構活発で好奇心旺盛なイメージ。放し飼いすると、あちこち歩き回って何か探してることが多いみたい。ただ、この品種自体は純血種じゃなくて、交雑によってできた「ハイブリッド」なんだそうだ。そのせいなのか、自分たち同士で子供を作っても親と同じ特徴にはならない、と言われたりしてる。色で性別が分かったりする品種だけど、それは生まれる時の組み合わせ次第らしい。

ちなみに、新しくゴールデンコメットの雛を作ろうと思ったら、多くの場合ニューハンプシャー系統の雄とホワイトロック系統の雌を掛け合わせる方法が一般的みたいだ。他にも孵化場から直接手に入れる選択肢もある。

話題変わるけど、オリーブエッガーという種類も似たような立場かな。これまた純粋な品種じゃなくて、親同士の組み合わせ次第で毎回違う特徴になるっぽい。卵の色は一応「オリーブ」と呼ばれているものだけど、その子供は必ずしも同じ色になるとは限らないので、不思議な感じだ。それでも卵を産む力自体は割と安定してて、一年間に百数十個から二百個前後くらい産むと言われている。ただし餌や環境によってその数はずいぶん変わることもあるそうだ。

この鶏たちは五ヶ月とか六ヶ月くらい経つと産卵を始めることが多く、その後もちょっと安定して続くらしい。性格面では、大体おとなしくて社交的、人間にも興味津々で寄ってくるタイプという声が目立つ。同じ群れでもトラブル起こしづらい印象。ただ、本当に全部そうなるかどうかは個体差あるので断言しにくい部分もある。

特性としては放牧向きという意見もあり、小さめの小屋でも適応できそうとの情報あり。ただ実際には育て方次第で大きく違う場合もあり得るので、一概には言えないところ。

最後にモスエッガー?だったかな……その名を聞いた覚えだけ残っていて、詳しい話までは少し曖昧かもしれない。

巨大!ジャージージャイアントとゴールデンコメット短命繁殖話

【Alchemy Farm】という場所で誕生した「モスエッガー」という鶏がいるらしい。オリーブエッガーにちょっと似てるけど、卵はもう少し大きめで、色も深い緑やこげ茶っぽいものまで様々みたい。週に五つか六つくらい産むって話もあれば、一年では三百個近くになることもあるとか……まあ数え方や条件で違うのかもしれない。性格は穏やかで好奇心旺盛な子が多い印象だそう。寒さにはかなり強いようだけど、暑さはそこそこ、と言われてる。

なんとなく昔から自分の餌を見つけるのが得意らしく、放し飼いしておくとわりと勝手に食べ物を探す姿を見ることもあるんだとか。そのせいか、人によってはエサ代が節約できたと言う人もいるみたい。ただ、健康面でも一般的な病気への耐性が高めだという話をちらほら耳にする。でも全部の個体が同じとは限らないので、その辺りは注意したほうがよさそう。

正直、自分ならオリーブエッガーよりモスエッガーを選ぶ気持ちになるかもしれない――まあこれは個人の好みだけど。

飾って楽しむ系のニワトリ(観賞用)は、お金儲けにはあまり向いてないとも聞いたことがある。でも珍しい品種を育てるブリーダーになった場合は別なのかな?写真映えする美しさについて語る人は多い。

例えば「スルタン」っていう種類。アンジーローズさんという方が撮った写真を見たことあるけど、本当に独特な雰囲気だった。この鶏、家畜保護団体では絶滅危惧種として扱われているそうだし、元々トルコの支配者階級で愛された歴史もあるとか。性格は活発だけど人懐っこくて優しい面もあり、おしゃべり好きなタイプと言われている。ただ、自分で餌探しする力はあまりなくて、寒さや湿気にもそんなに強くないみたいなので、外より室内向きと言えるかもしれないね……まあ、それぞれ一長一短かなと思う。

なんとなく昔から自分の餌を見つけるのが得意らしく、放し飼いしておくとわりと勝手に食べ物を探す姿を見ることもあるんだとか。そのせいか、人によってはエサ代が節約できたと言う人もいるみたい。ただ、健康面でも一般的な病気への耐性が高めだという話をちらほら耳にする。でも全部の個体が同じとは限らないので、その辺りは注意したほうがよさそう。

正直、自分ならオリーブエッガーよりモスエッガーを選ぶ気持ちになるかもしれない――まあこれは個人の好みだけど。

飾って楽しむ系のニワトリ(観賞用)は、お金儲けにはあまり向いてないとも聞いたことがある。でも珍しい品種を育てるブリーダーになった場合は別なのかな?写真映えする美しさについて語る人は多い。

例えば「スルタン」っていう種類。アンジーローズさんという方が撮った写真を見たことあるけど、本当に独特な雰囲気だった。この鶏、家畜保護団体では絶滅危惧種として扱われているそうだし、元々トルコの支配者階級で愛された歴史もあるとか。性格は活発だけど人懐っこくて優しい面もあり、おしゃべり好きなタイプと言われている。ただ、自分で餌探しする力はあまりなくて、寒さや湿気にもそんなに強くないみたいなので、外より室内向きと言えるかもしれないね……まあ、それぞれ一長一短かなと思う。

苔色卵モスエガー他、庭先で自活する新旧ミックス軍団

屋内で育てられている鶏もまあまあ見かけるし、スルタンって呼ばれる品種はだいぶ昔からあるみたい。起源はトルコあたり、なんでも宮殿の庭で観賞用にされていたとか。どの種類が元になったかは今となってはっきりしないけど、イギリスやアメリカで品種改良した人たちはポーランド系の鶏を使ったこともあったそうな。

シルキー、あれは中国生まれって話が有名。羽毛がふわふわで絹糸みたいな手触りと言われてるけど、本当のところどうなのかな…普通の鶏と違って羽に硬さがなくて、水も弾きづらい感じ。見た目が丸っこくて可愛いからペットとして人気あるって聞いたことある。一部では抱っこされると落ち着く子もいるとか。飛ぶ力はほぼ無いので、逃げ出す心配はそんなにないかもしれない。

卵についてだけど、一年通して産卵する個体もいて、その数は七十個前後になることが多いんじゃないかな、小さめから中くらいの茶色い卵らしい。

グラビー農場というところではシルキーについて詳しく解説しているページがある、と誰か言っていたような気もする。[Silkiesの繁殖] なんて話題にも出てくる。

そういえば、「シルキーとブルースルタンを掛け合わせた」みたいな投稿をSNSで見た記憶がうっすら。確かサラ・スラッシャーさんだったかな?スプラッシュ柄(ちょっとまだら模様)のシルキーロースターとスルタン雌鳥を一緒にした結果、こんなヒナになりました~みたいな写真付きだったと思う。でも詳細までは覚えてなくて…。

シルキー、あれは中国生まれって話が有名。羽毛がふわふわで絹糸みたいな手触りと言われてるけど、本当のところどうなのかな…普通の鶏と違って羽に硬さがなくて、水も弾きづらい感じ。見た目が丸っこくて可愛いからペットとして人気あるって聞いたことある。一部では抱っこされると落ち着く子もいるとか。飛ぶ力はほぼ無いので、逃げ出す心配はそんなにないかもしれない。

卵についてだけど、一年通して産卵する個体もいて、その数は七十個前後になることが多いんじゃないかな、小さめから中くらいの茶色い卵らしい。

グラビー農場というところではシルキーについて詳しく解説しているページがある、と誰か言っていたような気もする。[Silkiesの繁殖] なんて話題にも出てくる。

そういえば、「シルキーとブルースルタンを掛け合わせた」みたいな投稿をSNSで見た記憶がうっすら。確かサラ・スラッシャーさんだったかな?スプラッシュ柄(ちょっとまだら模様)のシルキーロースターとスルタン雌鳥を一緒にした結果、こんなヒナになりました~みたいな写真付きだったと思う。でも詳細までは覚えてなくて…。

飾り鳥サルタンやシルキーの柔らか羽根、遺伝実験への誘い

「…きっと、なかなかカッコよくなるんじゃないかな」なんて、ふと思ったりする。鶏という生き物は、犬ほどではないけれど、それに近いぐらい色々な形や性質に変わりやすいところがある気がする。昔から伝わる系統の中には、まだあまり知られていない面白さが隠れている場合も多そうだし。裏庭で交配を試してみる人たち――まあ自分みたいなのも含めて――そういう人たちなら、特徴をちょっとずつ良くしていける余地が残っているのかもしれない。

病気に強い系統をざっくり見ていたら、不思議とどれも卵の数がそんなに多くなくて、大きさもちょっと小ぶりだったような…。一部の種類なんか、一年で卵を五十個前後しか産まないとか言われていたけれど、それだと商業的にはたぶん全然足りないだろうな、とぼんやり考えたりする。

そこで、例えばファユミ種とサセックス種――この二つはそれぞれ病気への耐性とか大きめの卵を結構産むことで知られているらしいけど――これらを掛け合わせた鶏については、自分が調べた範囲だと特に情報は見当たらなかった。誰かやったことあるのかな?いや、やっぱり少し難しい話なのかもしれない。

それから、多くの鶏種って放し飼い状態(フリーレンジ)が向いている場合が多かったようにも感じる。狭いケージより広い場所で自由に動き回れる方が健康的になることもありそうだし、卵のサイズや数にも違いが出てくる可能性も無視できない。

……コメント欄とか結構読んでます。そこから新しい発想につながったこと何度かあったので。あと拍手ボタン?あれ押されるとMedium側で何か通知されたりするっぽいです。

▼ さらに気になる記事

・アヒル飼育―小さな農場への道

・精神科医はトランプ偏執症候群(TDS)をどう見ている?

・景気後退してるみたいだけど、実感として伝わってこない理由

・公平社会のための倫理原則―二十以上の工夫案

・「誰も気にしなくなった時」に民主主義はどうなる?

・電動トラック開発したドライバーさん達のお話

・女性=重労働要員? そんなイメージについて

・資本主義終焉説と、その先のネオ封建論など

© ラッセル・ソールズベリー, 二〇二五年

病気に強い系統をざっくり見ていたら、不思議とどれも卵の数がそんなに多くなくて、大きさもちょっと小ぶりだったような…。一部の種類なんか、一年で卵を五十個前後しか産まないとか言われていたけれど、それだと商業的にはたぶん全然足りないだろうな、とぼんやり考えたりする。

そこで、例えばファユミ種とサセックス種――この二つはそれぞれ病気への耐性とか大きめの卵を結構産むことで知られているらしいけど――これらを掛け合わせた鶏については、自分が調べた範囲だと特に情報は見当たらなかった。誰かやったことあるのかな?いや、やっぱり少し難しい話なのかもしれない。

それから、多くの鶏種って放し飼い状態(フリーレンジ)が向いている場合が多かったようにも感じる。狭いケージより広い場所で自由に動き回れる方が健康的になることもありそうだし、卵のサイズや数にも違いが出てくる可能性も無視できない。

……コメント欄とか結構読んでます。そこから新しい発想につながったこと何度かあったので。あと拍手ボタン?あれ押されるとMedium側で何か通知されたりするっぽいです。

▼ さらに気になる記事

・アヒル飼育―小さな農場への道

・精神科医はトランプ偏執症候群(TDS)をどう見ている?

・景気後退してるみたいだけど、実感として伝わってこない理由

・公平社会のための倫理原則―二十以上の工夫案

・「誰も気にしなくなった時」に民主主義はどうなる?

・電動トラック開発したドライバーさん達のお話

・女性=重労働要員? そんなイメージについて

・資本主義終焉説と、その先のネオ封建論など

© ラッセル・ソールズベリー, 二〇二五年