最近、インドについて考えてたんだ。世界で一番、若者が多い国。人口の半分近くが25歳以下らしい。すごいことだよね。

これってチャンスなのか、それとも問題なのか。…まあ、どっちもなんだろうな。

そういえば、2年くらい前だったかな。OpenAIのCEO、サム・アルトマンがインドに来たとき、ある起業家が彼に聞いたんだ。「インドの小さなチームが、1000万ドルでChatGPTみたいなものを作れますか?」って。

彼の答え、知ってる?結構、身も蓋もなかった。

「うちと競おうなんて、まったくもって絶望的だ」と。

別にインド人に能力がないって話じゃない。実際、OpenAIのエンジニアにはインド出身者が山ほどいる。GoogleもMicrosoftもAdobeも、トップはインド系の人たちだ。だから、能力はある。間違いなく。

でも、もしOpenAIみたいな会社がインド国内で生まれていたら…たぶん、成功しなかっただろうなって思う。なんでかって?

その理由の一つが、あまりにも多くの若者が、国の未来を作ることじゃなくて、たった一つのことに人生を捧げてるからなんだ。

[ government exams, crushed dreams, and a broken system ]

そう、公務員試験。これがインドの若者を蝕んでる、一つの大きな沼なんだ。

日本でも公務員は安定してて人気だけど、インドのそれは…もう、レベルが違う。一つの産業、一つの文化、いや、ほとんど国民的な強迫観念みたいなものになってる。

UPSC、SSC、NEET…こういう試験の名前、聞いたことあるかな。これに受かれば、人生安泰の「ゴールデンチケット」が手に入ると信じられている。

その競争が、どれだけクレイジーか。例えば、一番人気のUPSC(連邦公務員委員会)の試験。

毎年、応募するだけで100万人。…いや、これは応募者数だから、実際には大学時代から準備したり、何年も浪人したりする人を含めると、その2倍か3倍はいるんだろうな。志望者は300万人とか、そういう規模感。

で、採用枠は?1000人未満。その中でも、みんなが憧れるエリート行政官(IAS)になれるのは、たったの100人か150人。

確率、計算したくないよね。0.01%とか、そういう世界。

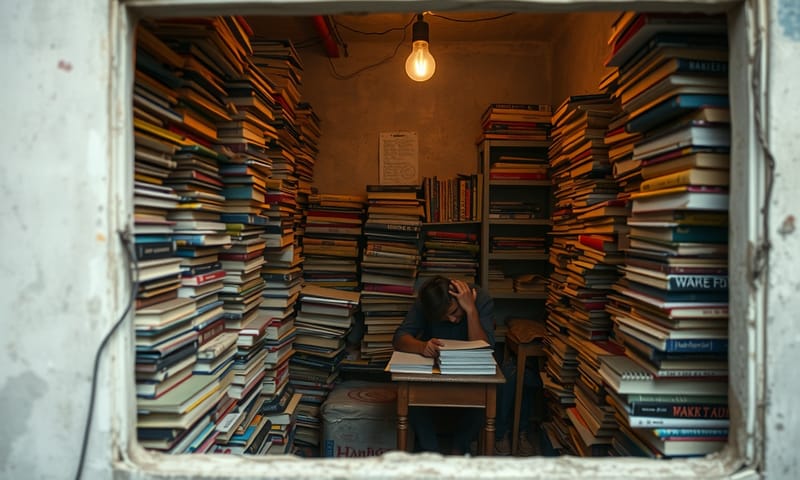

この一つの仕事のために、5年、7年…人によっては10年以上を費やす。青春のすべてを、四畳半くらいの部屋で、本に埋もれて過ごす。仕事も、恋愛も、趣味も、健康さえも犠牲にして。

そして、その9割以上は、夢が叶わないまま終わる。

もっと最悪なのは、そのあとだ。公務員試験の勉強しかしてこなかったから、民間企業で働くための実践的なスキルが何もない。「社会で通用しない人材」になってしまってるんだ。時代はどんどん進んでるのに、彼らだけが取り残される。

経済的な負担も、半端じゃない。予備校の費用、受験料…貧しい家庭は土地を売ったり、借金したりして、子供の勉強代を捻出する。あるレポートによると、年収の何倍ものお金を、たった一度のチャンスのために注ぎ込む家族もいるらしい。

もし、その試験が中止になったら?問題が漏洩したら?結果発表が何ヶ月も遅れたら…?

そのお金と希望は、一瞬で消える。本当に、ゲームみたいに彼らの未来が弄ばれてる感じなんだろうな。

こういうプレッシャーは、当然、心を壊す。2025年3月には、タミル・ナドゥ州で19歳の医学生志望の子が自殺した。試験に受からないことを悲観して。家族の話では、何年も準備してきて、度重なる延期とプレッシャーで精神的にボロボロだったって…。

悲しいけど、これは珍しい話じゃない。デリーのムケルジー・ナガルみたいな予備校街では、試験が中止されるたびにパニックが起きる。「俺の人生を返せ」って、学生たちが抗議してる。でも、解決策はない。

なぜこんなことに?仕事がない現実

じゃあ、なんで皆そんなに公務員になりたがるのか。GDPは急成長してるってニュースで見るのにね。

答えは単純で、まともな仕事がないから。特に、若者向けの仕事が。

公式なレポートを見ても、インドの失業者の83%は若者だそうだ。経済は成長してるのに、雇用がそれに追いついていない。このミスマッチが、すごく根深い問題なんだ。

インドの雇用の約9割は、インフォーマルセクター。つまり、ちゃんとした契約のない、低賃金の仕事。小さな町工場とか、建設現場とか、日雇いのギグワークとか。

普通、経済が成長する時って、製造業が若者の労働力を吸収するんだけど…。中国がそうだったよね。2000年代、労働人口の3割以上が工場で働いてた。でもインドの製造業はGDPの13%くらいしかなくて、工場で働いてる人は全体のたった3%だっていう。だから、経済が成長しても、若者たちの受け皿になるような、安定した工場の仕事が全然足りてない。

そうなると、「安定」していて「尊敬される」公務員の仕事に、みんなが殺到するしかない。そういう構造なんだ。

公務員の夢 vs 民間の現実

ここで、インドの若者が直面する選択肢を、ちょっと表にしてみようか。まあ、選択肢というか…追い詰められた道、みたいな感じだけど。

| 比較項目 | 公務員の「夢」 | 民間企業の「現実」 |

|---|---|---|

| 安定性 | 解雇はほぼない。まさに終身雇用。人生のゴール。 | …まあ、不安定だよね。特にスキルがないと、すぐ次を探すことに。 |

| 社会的地位 | 最高。家族や親戚中の誇り。結婚相手も見つかりやすい。 | ピンキリ。ITサービス大手なら良いけど、ほとんどは名もなき会社。 |

| なるための道筋 | 超難関試験に合格するだけ。道は一つだけど、崖みたいに険しい。 | スキル、経験、人脈…何をすればいいか分かりにくい。カオス。 |

| 費やす時間 | 青春のすべて。5年、10年は当たり前。 | 働きながら学ぶ。時間はかかるけど、少なくとも給料はもらえる。 |

| 失敗した時の結果 | スキルゼロ。年齢だけ重ねて、社会復帰が絶望的に…。 | 転職すればいい。一つの失敗が人生の終わりには、まあ、なりにくいかな。 |

| メンタルへの影響 | 孤独、プレッシャー、自己肯定感の喪失。賭けに負けた時の絶望感。 | ストレスはもちろんある。でも、仲間がいるし、社会との繋がりは感じられる。 |

こうやって見ると、公務員試験って、ハイリスク・ハイリターンすぎるギャンブルなんだよな。しかも、ほとんどの人が負けるっていう。

日本の「安定志向」と何が違うのか

そういえば、日本も「安定志向」は強いよね。大企業とか公務員とか。でも、インドの状況と比べると、決定的に違う点がいくつかある。

まず、選択肢の多様性。日本では、たとえ第一志望の企業に落ちても、「じゃあ次」って行ける中小企業やベンチャーがたくさんある。それに、最低限のセーフティネットもある。インドの若者のように「この試験に落ちたら人生終わり」みたいな、そこまでの崖っぷち感は、さすがに少ない。これは総務省統計局の労働力調査を見ても、日本の若年層の失業率はインドよりずっと低いことからも分かる。

あと、スキルの陳腐化のリスク。インドの公務員試験浪人は、何年も社会から隔絶される。でも日本の就活生や第二新卒は、インターンやアルバイトを通じて、なんだかんだ社会と繋がってる。これが大きい。世界銀行のレポートでも、インドの課題として「スキル開発の遅れ」が何度も指摘されてる。まさに、この公務員試験への過度な集中が、国全体のスキルアップを阻害してるわけだ。

だから、日本で「安定志向だね」って言うのとは、意味の重さが全然違うんだ。あっちは、生きるか死ぬかの選択に近い。

そして、イノベーションは生まれない

この話、最初のサム・アルトマンの話に戻ってくる。

これだけ優秀な若者がいるのに、なんでインドからGoogleやiPhoneみたいな、世界を変えるプロダクトが出てこないのか。

理由は、もう分かるよね。国の最も賢い頭脳が、イノベーションじゃなくて、試験勉強に最適化されちゃってるから。

インドの巨大IT企業、タタとかインフォシスとかウィプロとかあるけど、彼らは「ITサービス」の会社なんだ。つまり、欧米のクライアントのためにコードを書いたり、システムを保守したりする。自分たちで「製品」を開発して、世界中に売ってるわけじゃない。もちろん、それはそれで多くの雇用を生んでるんだけど、「インド発」のブランドにはならない。

iPhoneをインドで「組み立てて」はいる。最近だとアメリカで売られてるiPhoneの3台に1台はインド製、なんて話もあるけど、あれは「インド сборка (assembled in India)」って言うべきなんだろうな。設計も、ブランドも、OSも、全部アップルのものだ。

この差は、スタートアップへの投資額にも表れてる。2022年、インドの全スタートアップが調達した資金が約250億ドル。それに対して、OpenAI一社だけで113億ドルくらい調達してる。国の規模を考えたら、あまりにも差がありすぎる。

インドは世界第4位の経済大国で、主要国の中で最も成長が速い。その輝かしいイメージの裏で、国の未来を担うはずの若者たちが、静かに壊れていってる。

これは、ただの遠い国の話じゃない気がするんだ。一つの価値観、一つの「正解」に社会全体が縛られた時、どれだけ大きな可能性が失われるのか。そういう話なんだと思う。

もしあなたの国の若者が、最高の頭脳を一つの「安定した仕事」のためだけに使っていたら、どう感じますか?日本も、もしかしたら…他人事じゃないのかもしれないね。