動物園体験が子どもと動物双方の理解・共感力を高めるヒント

- 観察時間を5分以上確保して、1種類の動物だけに集中する。

行動や形態の違いなど新たな発見が増え、多様性や生命への関心が高まるから。

- ふれあいコーナーで最低1回は実際に手で触れてみる。

触覚刺激によって安心感や愛着を感じ、子どもの情緒面にも良い影響がある。

- 展示案内や解説パネルを3か所以上読んでみる。

*生態*や飼育環境について知識が深まり、単なる「見る」体験以上になる。

- *混雑時は休憩スペースで10分以上リラックス*しながら過ごす。

*人混みによるストレス軽減になり、落ち着いた気持ちで再び観察できる*。

動物園は楽しい場所?子どもの視点と疑問

動物を本来の生息地から離して飼育すること、それって倫理的にどうなんだろうね。いや、正直なところ、考え始めると頭がもやもやしてくる。フロリダ州の動物園で撮影された、自然な環境を失った動物たちの写真展示…あれを見てしまうと、うーん、心がざわつく。そもそも動物園ってさ、大人も子供も関係なく「行ってみたい!」と思う場所になってるよね。不思議と人気だし、遠足先の定番というか、「みんな動物好きでしょ?」みたいな空気すらある。でも、本当にそうなのかな。

実は…もし本当に私たちが動物を愛しているならば、なんで彼らを生まれ故郷から引き離して狭い場所に閉じ込めてしまうんだろう、と自問せずにはいられない。ま、いいか。話が逸れてしまったけど、その理由としては科学的研究だったり教育目的だったり、多分色々言われているけど、それだけじゃ納得できない時もある。例えばサーカス、水族館、それに動物園―もしこれらが存在しなかったら、多くの人は野生動物を見る機会すらなかった可能性も高い。それでもやっぱり複雑な気持ちになるんだよね…。

実は…もし本当に私たちが動物を愛しているならば、なんで彼らを生まれ故郷から引き離して狭い場所に閉じ込めてしまうんだろう、と自問せずにはいられない。ま、いいか。話が逸れてしまったけど、その理由としては科学的研究だったり教育目的だったり、多分色々言われているけど、それだけじゃ納得できない時もある。例えばサーカス、水族館、それに動物園―もしこれらが存在しなかったら、多くの人は野生動物を見る機会すらなかった可能性も高い。それでもやっぱり複雑な気持ちになるんだよね…。

ボンゴの遠い旅路、ケニアから檻の中へ

動物園ってさ、世界のあちこちに点在してて、うーん、多くの場所が社会に何かしら役立つことをやっているらしい。たとえば来る人たちに快適な体験を、とかね。でも、その努力がどれだけ凄くても、結局「本当にそれでいいの?」みたいな大きな疑問が消えないまま残ってる。いや、つまり動物自身の身体的とか精神的、それから感情的にも…ちゃんと幸せなのかな、と。この手の話になると急に頭が重くなるというか、まとまりが消える。えっと、「飼育下で動物を生きさせること自体、本当に倫理的なんだろうか」っていう問いだよね。

初めてその動物園に入った時、一番最初に目に飛び込んできたのはアメリカ合衆国南東部によくいるゴーファートータスだったんだ。それがね、甲羅は全然輝いてなくて、ゆっくりした動作でシェルターまで歩いていった。年齢を書いた標識は見つからなかったけど、この子たぶん僕よりずっと年上なんじゃないかなあと勝手に思って、不思議と敬意を感じたりもした。本筋からずれてしまったけど、その後すぐにケニア生まれのアンテロープ種——イースタンボンゴ——も見ることになった。

そういえばケニアでは昔、著名な政治家ジョモ・ケニヤッタがイギリス植民地支配への抵抗運動をしていた時代もあったわけで…まあ、その歴史と関係あるような無いような気持ちになる。でも気づけばもう目の前には異国で静かに佇むボンゴ。ま、いいか。

初めてその動物園に入った時、一番最初に目に飛び込んできたのはアメリカ合衆国南東部によくいるゴーファートータスだったんだ。それがね、甲羅は全然輝いてなくて、ゆっくりした動作でシェルターまで歩いていった。年齢を書いた標識は見つからなかったけど、この子たぶん僕よりずっと年上なんじゃないかなあと勝手に思って、不思議と敬意を感じたりもした。本筋からずれてしまったけど、その後すぐにケニア生まれのアンテロープ種——イースタンボンゴ——も見ることになった。

そういえばケニアでは昔、著名な政治家ジョモ・ケニヤッタがイギリス植民地支配への抵抗運動をしていた時代もあったわけで…まあ、その歴史と関係あるような無いような気持ちになる。でも気づけばもう目の前には異国で静かに佇むボンゴ。ま、いいか。

サイとシマウマ、それぞれのストレス事情

数十年後、ボンゴという絶滅危惧種がね、まさか地球の反対側に運ばれて見世物になるなんて、その当時の彼は想像すらできなかったんだと思う。えっと、ちょっと話が逸れるけど…動物園で生まれた動物って、野生で暮らす上ですごく大事な採餌行動とか捕食者を避ける術、本来必要とされている社会的相互作用みたいな本能を十分に身につけられない場合があるっていうし…。まあ、それでも人間は良かれと思って飼育してるんだけど。

この下の写真に写っているサイの種類なんだけど、中央アフリカと南部アフリカ辺りに分布していたんだよね。でも今となっては全然違う環境で暮らしてたりする。ああ、それから研究によれば…飼育されているサイ、とくに雌の場合、ストレスホルモン値が高い傾向が観察されたこともあるみたい。そのせいで繁殖もうまくいかなくなることも報告されていて…ちょっとやりきれない気持ちにもなる。

シマウマについても少し触れるけど、ケニアとかソマリア、それからエリトリア、およびSEエチオピアなんかに生息してる。ふと脇道それるけど…シマウマって模様かわいいよね。でも実際には動物園などで飼育された個体には脳内化学物質のバランス変化やストレスレベル増加、更には免疫系機能への影響まで指摘されているそうで、本当に複雑な問題だと思う。

この下の写真に写っているサイの種類なんだけど、中央アフリカと南部アフリカ辺りに分布していたんだよね。でも今となっては全然違う環境で暮らしてたりする。ああ、それから研究によれば…飼育されているサイ、とくに雌の場合、ストレスホルモン値が高い傾向が観察されたこともあるみたい。そのせいで繁殖もうまくいかなくなることも報告されていて…ちょっとやりきれない気持ちにもなる。

シマウマについても少し触れるけど、ケニアとかソマリア、それからエリトリア、およびSEエチオピアなんかに生息してる。ふと脇道それるけど…シマウマって模様かわいいよね。でも実際には動物園などで飼育された個体には脳内化学物質のバランス変化やストレスレベル増加、更には免疫系機能への影響まで指摘されているそうで、本当に複雑な問題だと思う。

ゾウとテナガザル、見えないダメージが積もる

下記のゾウはサハラ以南のアフリカで見られる種類なんだけど、うーん、正直あまりピンと来ていない。ま、いいか。ゾウが飼育されるということ、それ自体が動物たちにとって身体的にも心理的にもかなり悪影響を与え得るって、よく言われている。こういう話を聞くたびに、やっぱり複雑な気持ちになるし…。でもさ、この生き物たちは知的で社会性も高いからこそ、その複雑なニーズを人間の作った飼育環境では本当に満たせないんじゃないか、とぼんやり考えてしまうことが多い。

それでね、シアマンについてもちょっと思い出した。スマトラ島とかマレー半島に分布していて、「小型類人猿」なんだって。動物園のウェブサイトには「尾はありません」と書いてあったけど…実際、自分の目では尾を見ることできなかった。いや待てよ、それって単純に安全上の理由で動物たちが来園者から離れたところにいたからなのかもしれない。でも本当は他にも何か理由があるんじゃないかな、と勘ぐっちゃう自分もいる。

そういえば写真撮ろうと思ってカメラ用意した時、その生き物が両手を挙げる仕草をしてて、「撮らないで」って言われているような感じだった。不思議だよね。その瞬間だけ一瞬、本当に心がざわついたし、どうするべきだったんだろう…少し後悔した。でもまあ、これもまた現実なんだろうなぁ。

それでね、シアマンについてもちょっと思い出した。スマトラ島とかマレー半島に分布していて、「小型類人猿」なんだって。動物園のウェブサイトには「尾はありません」と書いてあったけど…実際、自分の目では尾を見ることできなかった。いや待てよ、それって単純に安全上の理由で動物たちが来園者から離れたところにいたからなのかもしれない。でも本当は他にも何か理由があるんじゃないかな、と勘ぐっちゃう自分もいる。

そういえば写真撮ろうと思ってカメラ用意した時、その生き物が両手を挙げる仕草をしてて、「撮らないで」って言われているような感じだった。不思議だよね。その瞬間だけ一瞬、本当に心がざわついたし、どうするべきだったんだろう…少し後悔した。でもまあ、これもまた現実なんだろうなぁ。

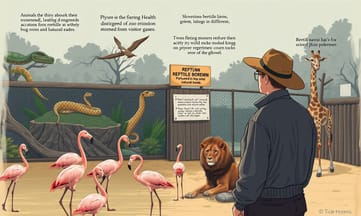

フラミンゴやパイソンも人目にさらされて

カリブフラミンゴって、アメリカ合衆国の一番南でも姿を現すんだよね。まあ…実際にその景色を想像すると、ちょっと現実味がない気もしてくる。ああ、さっきまで別のこと考えてたせいか、頭がぼんやりしてきたな。でも、それでも彼らは確かにその場所にもいるという事実は変わらない。たぶん観察する人も、ごく稀にだけど遭遇して驚いたりするんじゃないかな。うーん、もう少し調べてみたいけれど、とりあえず今はここまで。本当に珍しい話だと思うけど…。さて、本筋に戻そう。このカリブフラミンゴという生き物自体、存在感が強くて、不思議と引き寄せられるものがあるよね。

ライオン・キリン矛盾だらけの餌やり問題

動物園でフラミンゴを飼っていると、足の健康がやっぱり気になったりする。来園者の視線もね、うーん、あれはストレスになるのかなと時々考える。退屈そうにしている姿もちらっと見かけて、「これでいいの?」って自分に問いかけたくなる日もある。まあ…いや、ちょっと話それた。実際には飼育環境による影響がいろいろ現れるみたいなんだよ。

爬虫類館についてだけど、外壁が塗装されてること、それ自体は爬虫類の生態とは直接関係ないんだな。えっと、そのことに気づいた時、「じゃあ何で塗ってあるんだろ」と無駄に考えてしまった。でも、戻ろう。本筋は爬虫類そのものとは無縁な要素だったという事実。

あと動物園内の標識を見るとさ、「このヘビはニシキヘビです」って書いてあるわけで。それを読んでも何となくピンとこない日もあれば、「そうなのか」と納得する日もある。不思議だ。

ニシキヘビについてだけどね、飼育下では様々な影響が想定されていて、その身体的にも心理的にも健康へ作用する可能性が指摘されているらしい。本当に全部大丈夫なのかな…。不安になったりすること、正直ある。でもすぐ「まあ専門家だから大丈夫だよね」と自分を落ち着かせる。その繰り返しなんだ。

ライオンの場合だけどさ、野生と比べると運動量が明らかに減る傾向が強いみたい。広大な土地を歩き回ったり狩りしたりっていう自然本来の行動機会が失われるから、ときには肥満になっちゃうケースも出てくるわけさ。ま、それでも寝転んでいるライオンを見るとつい「今日ものんびりしてていいな」なんて思っちゃう。不謹慎かな…。

キリンとの距離について言えば、この前私たちが近づいた時、一頭だけ前へゆっくり出てきた。その仕草から「あ、この子たぶん餌を期待してる…?」って感じたりした。でも実際どうなのか本人(?)しか知らないよね。不思議な感覚だったなぁ。

爬虫類館についてだけど、外壁が塗装されてること、それ自体は爬虫類の生態とは直接関係ないんだな。えっと、そのことに気づいた時、「じゃあ何で塗ってあるんだろ」と無駄に考えてしまった。でも、戻ろう。本筋は爬虫類そのものとは無縁な要素だったという事実。

あと動物園内の標識を見るとさ、「このヘビはニシキヘビです」って書いてあるわけで。それを読んでも何となくピンとこない日もあれば、「そうなのか」と納得する日もある。不思議だ。

ニシキヘビについてだけどね、飼育下では様々な影響が想定されていて、その身体的にも心理的にも健康へ作用する可能性が指摘されているらしい。本当に全部大丈夫なのかな…。不安になったりすること、正直ある。でもすぐ「まあ専門家だから大丈夫だよね」と自分を落ち着かせる。その繰り返しなんだ。

ライオンの場合だけどさ、野生と比べると運動量が明らかに減る傾向が強いみたい。広大な土地を歩き回ったり狩りしたりっていう自然本来の行動機会が失われるから、ときには肥満になっちゃうケースも出てくるわけさ。ま、それでも寝転んでいるライオンを見るとつい「今日ものんびりしてていいな」なんて思っちゃう。不謹慎かな…。

キリンとの距離について言えば、この前私たちが近づいた時、一頭だけ前へゆっくり出てきた。その仕草から「あ、この子たぶん餌を期待してる…?」って感じたりした。でも実際どうなのか本人(?)しか知らないよね。不思議な感覚だったなぁ。

トラとゴリラ、その檻は本物の生息地?

動物に餌をやらないでください、っていう標識を見たとき、なんだか残念な気持ちになったんだけど……あ、でもね、その後すぐ「動物のための餌は購入できます」って書いてある別の標識も見つけたんだよね。うーん、この矛盾については特に誰にも聞かなかったし、自分でも調べてないんだけど、まあ…そういうものなのかな。トラが檻の中で飼われてる姿を見るとさ、本来だったら広い場所を歩き回ったり狩りしたり木登りしたりするはずなのに、それができなくてストレス溜まっちゃうかもしれないってふと思った。いや、ほんと想像だけなんだけど。実際どうなんだろう。

動物園の案内板にはね、「ゴリラはナイジェリア、中央アフリカ共和国、それから赤道ギニアとかガボンやコンゴ共和国やアンゴラ、およびコンゴ民主共和国に生息している」って書いてあった。えっと、そのあと自分が今まさにゴリラ展示前にいることを示す看板も目についたけど……ああ、話が逸れるな。この国々には自分行ったことないし、本当にここが彼らの生息地みたいな環境なのか疑問になるというか、不思議な感じがした。ま、いいか。でも気になるものは気になるよね。

動物園の案内板にはね、「ゴリラはナイジェリア、中央アフリカ共和国、それから赤道ギニアとかガボンやコンゴ共和国やアンゴラ、およびコンゴ民主共和国に生息している」って書いてあった。えっと、そのあと自分が今まさにゴリラ展示前にいることを示す看板も目についたけど……ああ、話が逸れるな。この国々には自分行ったことないし、本当にここが彼らの生息地みたいな環境なのか疑問になるというか、不思議な感じがした。ま、いいか。でも気になるものは気になるよね。

ジャクソンビル動物園で起きた悲劇的な出来事

News4Jaxが2024年9月に出した記事、あれによるとね、ジャクソンビル動物園でその月のうちにゴリラ4頭が細菌感染症で亡くなったって話だ。何だか信じられないけど現実はこうなんだよね。飼育されているゴリラの場合、まあ当然だけど野生の子たちと比べて狭い空間とか給餌方法も違うわけで、そのせいか移動したりエサ探しに熱中したりする行動自体が減る傾向がある、と言われてる。

…あ、ついこの前も誰か「それってほんとうなの?」って聞いてきたんだけど、個人的にも確証は持てない。でも、多分そういうもんなんじゃない?さておき、本題に戻ろう。最近ではさ、生きた動物を彫刻なんかの造形物に置き換えるアイデア――特に野生動物の飼育についてモヤモヤしてる人には、それなりに注目されてきてるみたい。そして代替案として徐々に議論になってる感じかな。

ゾウをもし彫刻で代用できたらどうなるかな、と考えたりする。ま、そんな簡単でもなさそうだけど…。でも専門家からは、「飼育によって生じるストレスや制限が軽減され得る」なんて指摘も出ているし、もし本当にそうなら解放されたことで身体的・心理的・社会的福祉にも良い影響が期待できるという説明だ。ただ、それが本当に正しいのか自分には判断しきれない。うーん、この辺やっぱ難しい。

あと、「アフリカンフォレスト」と呼ばれる園内エリアには人工カポックの木まで設置されていたよ。うっかり見落とす人多いけど、高さ15メートルある巨大なそれは鋼鉄とワイヤーメッシュ、それから吹付けコンクリートでつくられている造形物なんだって。不思議な光景だった……いや、正直ぜんぜん自然とは言えない気配も漂うけど、これはこれで工夫とも言えるし。本筋からずれちゃったけど、とりあえずこんな報道内容だったと思うよ。

…あ、ついこの前も誰か「それってほんとうなの?」って聞いてきたんだけど、個人的にも確証は持てない。でも、多分そういうもんなんじゃない?さておき、本題に戻ろう。最近ではさ、生きた動物を彫刻なんかの造形物に置き換えるアイデア――特に野生動物の飼育についてモヤモヤしてる人には、それなりに注目されてきてるみたい。そして代替案として徐々に議論になってる感じかな。

ゾウをもし彫刻で代用できたらどうなるかな、と考えたりする。ま、そんな簡単でもなさそうだけど…。でも専門家からは、「飼育によって生じるストレスや制限が軽減され得る」なんて指摘も出ているし、もし本当にそうなら解放されたことで身体的・心理的・社会的福祉にも良い影響が期待できるという説明だ。ただ、それが本当に正しいのか自分には判断しきれない。うーん、この辺やっぱ難しい。

あと、「アフリカンフォレスト」と呼ばれる園内エリアには人工カポックの木まで設置されていたよ。うっかり見落とす人多いけど、高さ15メートルある巨大なそれは鋼鉄とワイヤーメッシュ、それから吹付けコンクリートでつくられている造形物なんだって。不思議な光景だった……いや、正直ぜんぜん自然とは言えない気配も漂うけど、これはこれで工夫とも言えるし。本筋からずれちゃったけど、とりあえずこんな報道内容だったと思うよ。

彫刻とVR、次世代動物園への模索途中

樹冠の幅が14メートルもあるって、えっと、そんなに大きいなんて想像したことなかったな。幹の中には螺旋階段があって、うーん、ちょっとワクワクするかと思いきや――その日はサルを見かけることはなかった。ま、いいか。でね、下の写真に写っているカポックの木だけど、それ自体はインタラクティブじゃないらしい。でもさ…ああ、ごめん突然話がずれるけど、お腹すいた気がしてきた。しかし本題へ戻ろう。Arts Helpによれば、人々が触れたり座ったり登ったりできるような彫刻作品というものは芸術と鑑賞者との間に昔から存在していた壁を取っ払う一助になって、それによって記憶に残る体験になる場合もあるそうだ。

動物園でもうひとつ目立つエンターテインメントと言えば、「Zoku」なるアジア風デザインのドラゴン像かな。その長さは15メートル、と数字だけ聞くと現実味薄いけど…まあ実際見ると圧倒されちゃうよね。このドラゴンは館内で作られていて、西洋と東方両方の竜の特徴を混ぜ込んだ造形だとか。それでいてZokuは細やかな鱗とか石彫りみたいな質感でも知られているし、その表現には多様なる製作技巧が用いられているみたい。……そういえば話逸れるけど、自分なら絶対途中で作業投げ出しそうだ。

そして写真にはマンモスの骨格っぽいものも写っていた。でも正直言うと、自分が裏口から入っちゃった可能性も否定できなくて―いや違ったかな?それについて特別な説明書きや案内板なんか全然見当たらず、不思議な感じだったんだよね。本筋に戻すとうまくまとめられない気持ちにもなるけど、とりあえずそんな印象だった。

動物園でもうひとつ目立つエンターテインメントと言えば、「Zoku」なるアジア風デザインのドラゴン像かな。その長さは15メートル、と数字だけ聞くと現実味薄いけど…まあ実際見ると圧倒されちゃうよね。このドラゴンは館内で作られていて、西洋と東方両方の竜の特徴を混ぜ込んだ造形だとか。それでいてZokuは細やかな鱗とか石彫りみたいな質感でも知られているし、その表現には多様なる製作技巧が用いられているみたい。……そういえば話逸れるけど、自分なら絶対途中で作業投げ出しそうだ。

そして写真にはマンモスの骨格っぽいものも写っていた。でも正直言うと、自分が裏口から入っちゃった可能性も否定できなくて―いや違ったかな?それについて特別な説明書きや案内板なんか全然見当たらず、不思議な感じだったんだよね。本筋に戻すとうまくまとめられない気持ちにもなるけど、とりあえずそんな印象だった。

氷河期展示で迷う、案内なき彷徨いと結論

「Frozen in Time: An Ice Age Adventure」展だけど、うーん、存在自体はちゃんと見かけたけどさ、入場の案内って…えっと、全然見つからなかった。スタッフも…まあ親切ってほどじゃなかった気がする、正直ね。で、この写真展示をぼんやり眺めてて思ったんだけど、本来いるべき場所から動物を遠ざけること、それが与える影響とか、最近ますます考えさせられるよなあ。ああ、ごめん、一瞬話それちゃった。

でもさ、こういうテーマって時代の流れなのかもしれない。「責任ある判断」と「段階的な長期計画」って言葉が浮かぶわけで…いや、自分でも何いってるかわからなくなるときある。でも今こそ野生動物を元の環境に戻す努力、その必要性について議論しながら進むべき時なんじゃないかなと感じたりする。

彫刻とかテクノロジー、それにバーチャルリアリティ——これらは単なる存在としてそこにあるんじゃなくて、「学び」の経験として活用されればいいんだろうね。世界中の動物園で本物の動物展示の代替手段になり得るし、それなら罪悪感もちょっと薄れるというか…。うっかり話が飛びそうだった、ごめんごめん。本題へ戻すと、この流れが変化への契機になればいいと思う。

つまり各機関がこれまでしてきた飼育や展示という営みについて、これからどう向き合えばいいのか……再検討するタイミングなのでは、とつい考えてしまったりする。サーカスや水族館だって例外じゃないしね。ま、いいか。

でもさ、こういうテーマって時代の流れなのかもしれない。「責任ある判断」と「段階的な長期計画」って言葉が浮かぶわけで…いや、自分でも何いってるかわからなくなるときある。でも今こそ野生動物を元の環境に戻す努力、その必要性について議論しながら進むべき時なんじゃないかなと感じたりする。

彫刻とかテクノロジー、それにバーチャルリアリティ——これらは単なる存在としてそこにあるんじゃなくて、「学び」の経験として活用されればいいんだろうね。世界中の動物園で本物の動物展示の代替手段になり得るし、それなら罪悪感もちょっと薄れるというか…。うっかり話が飛びそうだった、ごめんごめん。本題へ戻すと、この流れが変化への契機になればいいと思う。

つまり各機関がこれまでしてきた飼育や展示という営みについて、これからどう向き合えばいいのか……再検討するタイミングなのでは、とつい考えてしまったりする。サーカスや水族館だって例外じゃないしね。ま、いいか。