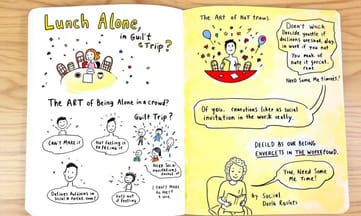

他人の目や社会の圧力に左右されず、一人時間を大切にするための実践的ヒント

- 週1回、2時間以上スマホやSNSから意識的に離れる

周囲のノイズを遮断し、自分本来の感覚や思考を再確認できる

- 月3回以上、一人で好きな場所へ行く予定を手帳に書き込む

孤独への罪悪感が薄れ、自分らしい過ごし方が自然と身につく

- `今日は何もしない日`と決めて24時間自宅で静かに過ごす

`予定ゼロ=問題`という思い込みから距離が取れ、心身共にリセットされる

- `自分だけの境界線`を書き出して机など目につく場所へ貼る

"空気"よりも自己尊重への意識が高まり、他人軸から解放されやすい

一人でジョギングするだけでなぜ周りが気になるのか

朝早くにジョギングに出かけた。周りには誰もいなくて、靴と自分の呼吸、足音くらいしか聞こえなかった気がする。イヤホンもなし、アプリも使わず。ただ走っていた。数ブロック進んだところで、近所のおばさんっぽい人に手を振られた。「ひとりで走ってるの?」と声をかけてきた。チャイのカップ持ったまま、ちょっと心配そうな顔だったと思う。「火曜と木曜にご近所ランニンググループあるから、一緒にどう?」みたいなこと言われて、お礼だけ言ってまた走り出した。

しばらくして別のランナーが隣を並走してきて、「イヤホンは?音楽無しでどうやってモチベ保つの?」って息切らせながら話しかけてきた。その人は自分のSpotifyリストを勝手にシェアし始めて、答える間も無かった気がする。

もうそろそろ終わりかな?というあたりで犬連れのおじさんが立ち止まって、「あの赤と白の家住みだよね?コミュニティイベントでは全然見かけない」なんて話しかけてきたことも思い出す。

人付き合い控えめなのになぜか気になる人が多いみたい。誰にも迷惑かけず静かにしてても、それが逆に妙に引っ掛かるようだ。不思議な社会的矛盾。いつからこんなふうになったんだろう……

しばらくして別のランナーが隣を並走してきて、「イヤホンは?音楽無しでどうやってモチベ保つの?」って息切らせながら話しかけてきた。その人は自分のSpotifyリストを勝手にシェアし始めて、答える間も無かった気がする。

もうそろそろ終わりかな?というあたりで犬連れのおじさんが立ち止まって、「あの赤と白の家住みだよね?コミュニティイベントでは全然見かけない」なんて話しかけてきたことも思い出す。

人付き合い控えめなのになぜか気になる人が多いみたい。誰にも迷惑かけず静かにしてても、それが逆に妙に引っ掛かるようだ。不思議な社会的矛盾。いつからこんなふうになったんだろう……

人間はなぜ一人を嫌うのか、その深層心理を探る

静かな隣人に対して、いつの間にか何かしらの苦情が出ることがある。職場で飲み会や集まりを断る人は、どこかで話題になってしまう。昼食を一人で取っているだけでも、誰かがそわそわし始めて「大丈夫?」と声をかけたりすることもあるようだ。なぜだろう。自分の世界にいる人たちへの居心地の悪さ──それは思ったより根深いものなのかもしれない。

昔から、社会というものは小さな集団から成り立っていて、仲間外れになるのは命取りだった時代もあったとか聞いた気がする。その頃なら数えるほど前じゃないだろうか。「人間は社会的動物」とアリストテレスも言ったそうだけど、ずっとおしゃべりしていなきゃいけないなんて書いてあった記憶は正直ない。ただ、不思議といつしか「距離を置く=警戒すべき」という空気が生まれてしまった。

積極的に関わらない人には何か秘密でもあるんじゃ、と疑われたりもする。一言も発さないその姿は、人知れず周囲を評価しているようにも見えてしまうものらしい。そして、一匹狼的な存在には得体の知れぬ危険性まで感じてしまう──まあ実際どうなのか分からなくても、それくらい社会というものの織り込み方にはクセみたいなものが残っている気がする。

昔から、社会というものは小さな集団から成り立っていて、仲間外れになるのは命取りだった時代もあったとか聞いた気がする。その頃なら数えるほど前じゃないだろうか。「人間は社会的動物」とアリストテレスも言ったそうだけど、ずっとおしゃべりしていなきゃいけないなんて書いてあった記憶は正直ない。ただ、不思議といつしか「距離を置く=警戒すべき」という空気が生まれてしまった。

積極的に関わらない人には何か秘密でもあるんじゃ、と疑われたりもする。一言も発さないその姿は、人知れず周囲を評価しているようにも見えてしまうものらしい。そして、一匹狼的な存在には得体の知れぬ危険性まで感じてしまう──まあ実際どうなのか分からなくても、それくらい社会というものの織り込み方にはクセみたいなものが残っている気がする。

中世から続く『村の変人』への偏見が現代にも影を落とす

中世の村では、隅っこで暮らす隠者なんて、どこか疑わしかったらしい。森の端に住んでいた女――魔女と呼ばれた人もいたそうだ。外から来て自分だけで過ごすよそ者が現れると、疫病とか飢饉とか、あるいは何かもっとやっかいなもの……変な考えを持ち込む存在じゃないかって思われてたみたいだ。でも、まあ、人間ってそんなに変わってないんじゃないかな。誰かを何らかの箱に押し込めたくなる気持ち、それはもうほぼ本能みたいなもので。あいつは味方?それとも敵?似てる?違う?安全なのか危険なのか――そういう単純な仕分けに頼りたくなる。でもね、その枠組みに収まろうとしない人、自分から距離を取るタイプは、この原始的なフィルターを使わせてくれない。歩く疑問符。その存在が目の前をふらついている感じ。そして、人間という生き物は、どうにも「?」が好きじゃない。

現代だと、「ひとりでいたい」という願いが、一番贅沢なんじゃないかな、とアンソニー・バージェスが書いていたような……ちょっと記憶曖昧だけど。ただ実際には今の社会、多分それを簡単には許してくれない。注意力も時間も求めてくるし、関与してほしいとか言ってくることも多い。それにデータだとか所属感覚まで要求される時代になった気がする。全部欲しがる世界、とでも言おうかな……

現代だと、「ひとりでいたい」という願いが、一番贅沢なんじゃないかな、とアンソニー・バージェスが書いていたような……ちょっと記憶曖昧だけど。ただ実際には今の社会、多分それを簡単には許してくれない。注意力も時間も求めてくるし、関与してほしいとか言ってくることも多い。それにデータだとか所属感覚まで要求される時代になった気がする。全部欲しがる世界、とでも言おうかな……

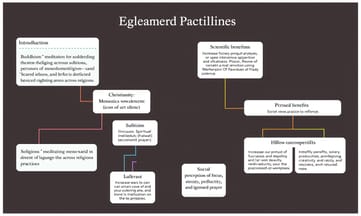

宗教や科学が証明する孤独の価値と社会の矛盾

昔から宗教の世界では、静けさが大事にされてきた気がする。仏教のお坊さんは瞑想を通じて悟りを目指すとか、キリスト教の修道士は沈黙の誓いを立てたりしていると聞いたことがある。あと、イスラム教のスーフィーだと「カールワット」っていう精神的な孤独みたいなものを実践してるらしいし、ユダヤ教でも「ヒトボデドゥット」っていう一人で祈る伝統が知られているんじゃないかな。こういう習慣って別に反社会的って思われていなくて、むしろ神聖視されてるようだ。

けど例えば職場の休憩室で、「今ちょっと神聖な孤独の時間なんです」なんて同僚に説明したら…どうなるかは何となく想像できるよね。冗談っぽく言っても、多分変な空気になるだけかもしれない。

科学的にも、一人になることには様々なメリットがあるという話をよく見かける。集中力が増したり、生産性や創造力が高まったりする傾向があるらしいし、ストレスも減る可能性が高いみたい。でもこの辺りも研究によって多少意見が分かれるところで、脳にはやっぱり休憩時間みたいなのが必要だと考えられているみたいだ。

ずっと誰かと話してばかりいると、不思議と頭がぼーっとしてしまうこともある、と個人的には感じたこともあった気がする。一方で、一人の時間というものはいつからか「恥ずかしい」と思われやすくなったような…。理由はよくわからないけれど、人付き合いばっかり重視されすぎなのかな、とふと思ったりする。

けど例えば職場の休憩室で、「今ちょっと神聖な孤独の時間なんです」なんて同僚に説明したら…どうなるかは何となく想像できるよね。冗談っぽく言っても、多分変な空気になるだけかもしれない。

科学的にも、一人になることには様々なメリットがあるという話をよく見かける。集中力が増したり、生産性や創造力が高まったりする傾向があるらしいし、ストレスも減る可能性が高いみたい。でもこの辺りも研究によって多少意見が分かれるところで、脳にはやっぱり休憩時間みたいなのが必要だと考えられているみたいだ。

ずっと誰かと話してばかりいると、不思議と頭がぼーっとしてしまうこともある、と個人的には感じたこともあった気がする。一方で、一人の時間というものはいつからか「恥ずかしい」と思われやすくなったような…。理由はよくわからないけれど、人付き合いばっかり重視されすぎなのかな、とふと思ったりする。

週末予定がないと言うと心配される不思議な社会ルール

「週末何するの?」って、最近どこか試されてる気がしない?間違って「特に予定ない」なんて答えたら、なぜか心配そうな目で見られる。別に休みたいだけなのに、まるで問題でもあるみたいに。前よりも、なんというか、人はずっと誰かとつながっていなきゃいけない雰囲気になった気がする。連絡が遅れたり、返事を保留したりすると、それだけで変わり者扱いされやすくなった、と知人が言っていたような。

自分の時間をちゃんと守ろうとする人ほど、「付き合い悪い」とか「何かあった?」とか言われやすい。誘いを断った途端、その人自身がプロジェクト扱いになることもよく聞く。その一方で、定時ぴったりに仕事を終える同僚は、「ちょっと手抜きしてるんじゃ」とささやかれたりもするらしい。

面白いことに、多くの人(もちろん全員じゃないけど)は普段から忙しすぎるとか疲れているって言いつつ、その忙しさから抜け出そうとした誰かには結構冷たい。不思議だよね。全部矛盾してる感じ。何もせず過ごした日の話はどこへ行っちゃうんだろう……まあ、誰も答えを知らないのかな。

自分の時間をちゃんと守ろうとする人ほど、「付き合い悪い」とか「何かあった?」とか言われやすい。誘いを断った途端、その人自身がプロジェクト扱いになることもよく聞く。その一方で、定時ぴったりに仕事を終える同僚は、「ちょっと手抜きしてるんじゃ」とささやかれたりもするらしい。

面白いことに、多くの人(もちろん全員じゃないけど)は普段から忙しすぎるとか疲れているって言いつつ、その忙しさから抜け出そうとした誰かには結構冷たい。不思議だよね。全部矛盾してる感じ。何もせず過ごした日の話はどこへ行っちゃうんだろう……まあ、誰も答えを知らないのかな。

空気を読まない人はなぜ『問題児』扱いされるのか

情報が多すぎて、燃え尽き症候群とか言う話はよく聞くけど、その一方でエネルギーを守っている人には、みんなちょっと怪訝な視線を送ったりすることもある。なんだか妙な空気の監視。自分の殻にこもると、周囲からは何となく「みんな仲間でいるべき」という暗黙の了解を破っているように見られがち。引っ込むことで拒絶していると思われることも、実際にはただ自分を守ってるだけなのに。

日本語では「空気を読む」って表現があって、これ、場の雰囲気とか無言の期待をなんとなく察するって意味。でも、その空気読みができない人はしばしば扱いづらいとか言われたりする。本当はただ自然体でいただけなのかもしれないのに。

こういう問題、自分だけじゃなく昔からあったっぽい。有名な話だけど、たぶん七十年以上前になるかな、ソローという人物がウォールデン池で暮らした理由のひとつも社会的な圧力から逃れるためだったとも言われてる。「ほとんどの人間は静かな絶望の日々を生きている」みたいなことを書いていたそうだし、それが少しずつ心を蝕む何かになってるかもしれない、とも感じられる。

日本語では「空気を読む」って表現があって、これ、場の雰囲気とか無言の期待をなんとなく察するって意味。でも、その空気読みができない人はしばしば扱いづらいとか言われたりする。本当はただ自然体でいただけなのかもしれないのに。

こういう問題、自分だけじゃなく昔からあったっぽい。有名な話だけど、たぶん七十年以上前になるかな、ソローという人物がウォールデン池で暮らした理由のひとつも社会的な圧力から逃れるためだったとも言われてる。「ほとんどの人間は静かな絶望の日々を生きている」みたいなことを書いていたそうだし、それが少しずつ心を蝕む何かになってるかもしれない、とも感じられる。

ソーシャルメディア時代に静かに生きることが罪になる理由

誰かが正しいと言った時期があった気がする。今も、それはたぶん変わらないのだろう。みんなが何かに参加している「ふり」をしないと落ち着かなくなってきてるような、そんな印象。もう、ほとんど常に自分の存在を見せ続けないと受け入れてもらえない雰囲気になってしまったかもしれない。

例えば、沈黙しているだけで「批判的」と思われたりとか——いや、本当にそうなのかわからないけど。プライバシーを守ることさえ、「隠し事してる」みたいに勘違いされたりする場面もあるみたいだし。自立心強めな人なんて、「冷たい」と思われて誤解されやすい、と何となく聞いたことがある。

同じような話はあちこちで耳に入ってくる。社内で雑談を避けて仕事だけしている人は、「専門的」より「謎めいてる」と陰で言われたりするし、ご近所さんでも必要以上に会話しない人は「距離感守ってる」より「感じ悪い」と映ったり。「SNS投稿なし=生きてない?」くらい極端な解釈になることも、ほんの少し前から増えてきた。

いつから他人をそっとしておくことを忘れてしまったのか。たぶん昔はもっと自然だったような。

禅僧の小話が頭によぎる。「悟りとは?」と聞かれて、その僧侶はこう答えたという。――お腹が空けばご飯を食べ、眠くなれば寝る。それだけだ、と。

……まあ、細部までは覚えていないけれど。

例えば、沈黙しているだけで「批判的」と思われたりとか——いや、本当にそうなのかわからないけど。プライバシーを守ることさえ、「隠し事してる」みたいに勘違いされたりする場面もあるみたいだし。自立心強めな人なんて、「冷たい」と思われて誤解されやすい、と何となく聞いたことがある。

同じような話はあちこちで耳に入ってくる。社内で雑談を避けて仕事だけしている人は、「専門的」より「謎めいてる」と陰で言われたりするし、ご近所さんでも必要以上に会話しない人は「距離感守ってる」より「感じ悪い」と映ったり。「SNS投稿なし=生きてない?」くらい極端な解釈になることも、ほんの少し前から増えてきた。

いつから他人をそっとしておくことを忘れてしまったのか。たぶん昔はもっと自然だったような。

禅僧の小話が頭によぎる。「悟りとは?」と聞かれて、その僧侶はこう答えたという。――お腹が空けばご飯を食べ、眠くなれば寝る。それだけだ、と。

……まあ、細部までは覚えていないけれど。

禅の教えから学ぶ、ただ存在するということの尊さ

質問した人がちょっと困惑していたみたい。「でも、それってみんなやってるんじゃないの?」って。師匠は静かに答えた。「いや、そうじゃない。大抵の人は、食べたり寝たりする前に、いろんなことを頭で考えすぎてしまうものだ。」まあ、この話、孤独にも当てはまる気がする。孤独を選ぶとき、大半の人はあれこれと心配事を重ねるらしい。「変かな?」「誰かに何か言われる?」「何か損してる?」「説明しなきゃダメ?」「自分がおかしい?」そんなふうに。でも別におかしくなんてないと思うよ。少し距離を置くこと自体、おかしなことじゃない。集団で暮らす動物だって、一日に七十時間近く眠ったり、群れから離れてぼーっとしたりするやつもいるそうだし。その間、何かを逃す心配なんてしていないように見える。不思議なものだ。本音で生きることが大事だとか言いながら、本当に自分の気持ちに正直になる人には厳しかったりする世の中だったりして…。

境界線を引くことがなぜこれほど疲れる戦いなのか

メンタルヘルスについて語る人は、実際に自分の心を守ろうとする誰かを見ると、なんだか冷たい視線を向けてしまったりする。そんな話、どこかで聞いたことがある気もする。社会的なプレッシャーについて文句を言いながらも、自分が知らず知らず他人に押し付けている――そういう矛盾ってよくあるよね。まあ、それ自体は別に珍しくないけど、正直なところ結構しんどい。

誘いを断るたびに理由を考えたり、「先に帰ります」と伝えるだけなのに妙に気まずかったり……境界線を引くだけで、ごめんなさいって雰囲気になる。誰かの期待とか感情とか、全部背負って生きてるわけじゃないのにな。ほんとは、ちょっと距離を置きたいだけなんだ。でも、その「ちょっと」のためにエネルギーが持っていかれる感じがしてね。

どうすればいいのかと言われても、大したことじゃないはずだ。でもまあ、それが簡単なら苦労しないよなあ。「説明しなくていい」「謝らなくていい」……そう言うのは簡単だけど現実は難しい。でも本当は、「ノー」で済ませて何も問題ない時だって多い。一言で終わる場面、意外と多いと思う。

それでも昼休みに黙って座ってても世界は別になんともならないし、会社でたまに行われるオプション的なチームイベント、不参加だからといって仕事が止まるわけでもない。七十回くらい似たような場面を見た気もするし。その辺り曖昧だけど、ともかく大げさじゃなくても大丈夫だったりする――そんな風にも思える日がある。

誘いを断るたびに理由を考えたり、「先に帰ります」と伝えるだけなのに妙に気まずかったり……境界線を引くだけで、ごめんなさいって雰囲気になる。誰かの期待とか感情とか、全部背負って生きてるわけじゃないのにな。ほんとは、ちょっと距離を置きたいだけなんだ。でも、その「ちょっと」のためにエネルギーが持っていかれる感じがしてね。

どうすればいいのかと言われても、大したことじゃないはずだ。でもまあ、それが簡単なら苦労しないよなあ。「説明しなくていい」「謝らなくていい」……そう言うのは簡単だけど現実は難しい。でも本当は、「ノー」で済ませて何も問題ない時だって多い。一言で終わる場面、意外と多いと思う。

それでも昼休みに黙って座ってても世界は別になんともならないし、会社でたまに行われるオプション的なチームイベント、不参加だからといって仕事が止まるわけでもない。七十回くらい似たような場面を見た気もするし。その辺り曖昧だけど、ともかく大げさじゃなくても大丈夫だったりする――そんな風にも思える日がある。

他人の反応よりも自分を尊重することこそ真の解決策

友人たちの集まりを一度くらい欠席しても、まあ大抵の場合なんとかなるものだと思う。実際、本当に大切な人は理解してくれることが多いし、逆に分かってもらえない人のことは、思ったよりそこまで重要じゃなかったりするっぽい。これ、不思議だけど結局そういうものかもしれない。

あ、自分の境界線をちゃんと守る人って、なんとなく後からもっと本物っぽい尊敬を周囲から得ていたような気がする。すぐにじゃなくて、最初は妙な空気になる時もあるけど…でも何年か経つと関係がむしろはっきりしてくる場面も見てきた。全部が全部そうとも言えないけど。

それでいて、自分自身の枠組みや限界をきちんと意識することで、人付き合いって少しずつ変化していくように感じられる。ただね、この過程で多少ぎこちなさや反発が出ても不思議じゃない。でも、その違和感ごと受け止めず距離を保つことで、お互いの輪郭というか…曖昧だった部分が浮かび上がる瞬間もあったかな。

他人がこちらの境界に対してなんとなく不満げだったとしても、それについて無理に説明したり納得させたりする必要までは無かったんだと思う。それより、その反応自体が相手側に何か考える余地を与えている場合もありそうで…。誰かの自律心とか孤立感みたいなのに敏感になる理由って、案外その人自身にもよくわからない部分があるような。

ストア派哲学者たちは「行動だけはコントロールできる」と言っていたっけ?ただ、他者のリアクションについてはこちらではどうにもならない領域だから、とりあえず自分のできるほうへ注意を向けておけばいいかな…と最近になってふと思った。

まあ、自分のことばかり考えて動いているだけなのに誰かから微妙な顔をされた時には、「その反応、多分本人自身について語っている割合の方が高かったりしない?」みたいな感覚で受け流すくらいでいいんじゃないかな。

あ、自分の境界線をちゃんと守る人って、なんとなく後からもっと本物っぽい尊敬を周囲から得ていたような気がする。すぐにじゃなくて、最初は妙な空気になる時もあるけど…でも何年か経つと関係がむしろはっきりしてくる場面も見てきた。全部が全部そうとも言えないけど。

それでいて、自分自身の枠組みや限界をきちんと意識することで、人付き合いって少しずつ変化していくように感じられる。ただね、この過程で多少ぎこちなさや反発が出ても不思議じゃない。でも、その違和感ごと受け止めず距離を保つことで、お互いの輪郭というか…曖昧だった部分が浮かび上がる瞬間もあったかな。

他人がこちらの境界に対してなんとなく不満げだったとしても、それについて無理に説明したり納得させたりする必要までは無かったんだと思う。それより、その反応自体が相手側に何か考える余地を与えている場合もありそうで…。誰かの自律心とか孤立感みたいなのに敏感になる理由って、案外その人自身にもよくわからない部分があるような。

ストア派哲学者たちは「行動だけはコントロールできる」と言っていたっけ?ただ、他者のリアクションについてはこちらではどうにもならない領域だから、とりあえず自分のできるほうへ注意を向けておけばいいかな…と最近になってふと思った。

まあ、自分のことばかり考えて動いているだけなのに誰かから微妙な顔をされた時には、「その反応、多分本人自身について語っている割合の方が高かったりしない?」みたいな感覚で受け流すくらいでいいんじゃないかな。