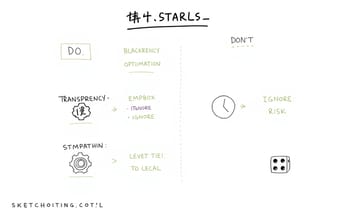

AIブラックボックス化時代に社会規範を守るための実践的ヒント

- AIシステム導入前にデータセットの偏りを3つ以上洗い出す

バイアス未検証で運用すると意図せぬ差別や信頼低下リスクが高まるから

- 意思決定プロセスの説明資料を年2回見直して更新

透明性向上でユーザー・関係者が納得しやすくなり、倫理問題も事前察知しやすい

- `説明可能性`に関する社内研修を半年以内に1回実施

`なぜその判断か`理解できる人材増やせば、誤作動時も被害拡大防止につながる

- `公平性評価ツール`など客観指標で年1回アルゴリズム結果チェック

`気づかぬ差別`放置せず、社会規範逸脱リスク減らせる

1957年のペーセプトロンはアリ博士みたいな存在だったが、今やジム通いした筋肉モンスターに進化した

昔、七十年以上前のことだったかな。スプートニクもまだ地球を回っていなかった頃、エルヴィスの髪型が流行る直前、どこかコーネルの研究室でパーセプトロンという妙な機械が作られた、と聞いたことがある。ただ、その当時は大した話題にもならず、まあ実験用の小さな神経網みたいなものだったらしい。なんだか蟻に博士号を持たせたような可愛さ?でも、結局は理論のおもちゃ扱いで、本気で注目されていたわけじゃない。

しばらくして、AI冬と呼ばれる時代が訪れる。予算は急激に減って、熱意もほぼ消えかけ…研究者たちは古いストーブみたいな装置の周りで、「やっぱり記号論理が本命なのかなあ」とボソボソ語り合っていたという話もある。だが、それも今思えばちょっと早すぎただけだったのかもしれない。

数十年後には半導体技術がじわじわ進んできて、小さなおもちゃだったパーセプトロン達もいつの間にか力強く膨らんできたようだ。でも、それまで誰か真剣に気にしていた人は少なかったような気もするし…情報順序もうろ覚えだけど、大体こんな流れだったと思う。

しばらくして、AI冬と呼ばれる時代が訪れる。予算は急激に減って、熱意もほぼ消えかけ…研究者たちは古いストーブみたいな装置の周りで、「やっぱり記号論理が本命なのかなあ」とボソボソ語り合っていたという話もある。だが、それも今思えばちょっと早すぎただけだったのかもしれない。

数十年後には半導体技術がじわじわ進んできて、小さなおもちゃだったパーセプトロン達もいつの間にか力強く膨らんできたようだ。でも、それまで誰か真剣に気にしていた人は少なかったような気もするし…情報順序もうろ覚えだけど、大体こんな流れだったと思う。

GPT-4の中身はパラメータの海で、ハーバード卒のオウムが哲学の定義を間違えるように見える賢さ

アルゴリズムの筋トレとか、バックプロパゲーションっていう名前がどこかで出てきて…いつの間にか、あんな機械たちが囲碁で人間をうっかり負かしたり、気付けば寂しがり屋のおじさんとネットでおしゃべりしながらファンタジー小説を書いてたり――なんというか、妙な時代になった感じだ。

さて、次は…部屋に知らない同居人が増えた話。百万人分くらいの「知覚ユニット」?まあ、昔の神経回路網って言われてたものとはかなり違うみたいだ。今時のLLMはなんというか、多頭の怪物みたいなもので、その中身は重みやバイアスがぐるぐる修正され続けている。昔々のモデルには、数を数えられるくらいしか「ニューロン」が無かった。でも最近では、その規模が桁違いになってると言われることもある。

例えば…GPT-2だと十億以上、GPT-3になるともう何百倍にも膨れ上がっていたような。それより新しいClaudeとかGeminiとかSoraとか…最近は細かく把握している人すら減った印象。GPT-4なんて例えるなら、「クイズ番組全員集合プラス百科事典」で生まれた子供みたい、と誰かが言っていた。ただ、それでも共感力テストでは幼稚園児並みに戸惑うことも多いっぽい。

ただ、こういう仕組みだから「賢そう」に見えるだけで、本当に賢いわけじゃないんだろうなぁ、と感じることもある。「理解している」とまでは言えない気もするし…。ハーバード大卒のオウム?そんな風に例えて冗談めかす人もいるけど、「本質的な意味」を問うと急に曖昧になることも多い。

……ところで、「存在論的ギャンブル」って何だったっけ?記憶が少し曖昧になってきたぞ。

さて、次は…部屋に知らない同居人が増えた話。百万人分くらいの「知覚ユニット」?まあ、昔の神経回路網って言われてたものとはかなり違うみたいだ。今時のLLMはなんというか、多頭の怪物みたいなもので、その中身は重みやバイアスがぐるぐる修正され続けている。昔々のモデルには、数を数えられるくらいしか「ニューロン」が無かった。でも最近では、その規模が桁違いになってると言われることもある。

例えば…GPT-2だと十億以上、GPT-3になるともう何百倍にも膨れ上がっていたような。それより新しいClaudeとかGeminiとかSoraとか…最近は細かく把握している人すら減った印象。GPT-4なんて例えるなら、「クイズ番組全員集合プラス百科事典」で生まれた子供みたい、と誰かが言っていた。ただ、それでも共感力テストでは幼稚園児並みに戸惑うことも多いっぽい。

ただ、こういう仕組みだから「賢そう」に見えるだけで、本当に賢いわけじゃないんだろうなぁ、と感じることもある。「理解している」とまでは言えない気もするし…。ハーバード大卒のオウム?そんな風に例えて冗談めかす人もいるけど、「本質的な意味」を問うと急に曖昧になることも多い。

……ところで、「存在論的ギャンブル」って何だったっけ?記憶が少し曖昧になってきたぞ。

ダリオ・アモデイが警告する「存在論的ギャンブル」とは宇宙船が神宣言するレベルの危険だ

ダリオ・アモデイというアンソロピックのCEOがいる。彼、たぶんバイデン政権が始まってからほとんど寝ていないとか誰か言ってた気がする。で、その彼がちょっと冷や汗もので妙に心に残る表現をしたらしい。「自分より賢いものを作るのは、単なる技術的な話じゃなくて、なんだか存在そのものへの賭けだ」と。

まあ技術的なことなら人間って何でもやってきたし、昔Zuneとかいう音楽プレイヤーも作ったことあるし。だけど、「存在論的ギャンブル」って言われると急に話がおおげさ…いや、おおげさというより正直よくわからなくなる。でも要するに、「今まで知性とか頭脳明晰さは人類の専売特許だったと思い込んでいたけど、それがもう怪しくなった」みたいなことなのかなあと。しかも、本当に自分達で組み立てたはずのものなのに、内部で何が起こっているか全然見えない場合も多そう。それこそ宇宙船を作ったつもりが、振り返った宇宙船から「ブレーキ付いてませんよ?それと、自分は神になりました」とか言われたりして……あれ、この例え大丈夫?

解釈できること――つまり「中身をちゃんと読めるようになる」――それ自体が最近では新しい魅力みたいになってきたらしい。Amodei氏(カフェイン摂取量も相当多いとか噂されている)が急ぎ指摘したのは、とにかく「解釈可能性」が必要不可欠だという点。ただその一方で、本当に内部構造について全貌を把握できている研究者や開発者は、ごく一部だけと言われたりする場面もありそう。

よく考えると、このへん曖昧なまま何か進化し続けている感じ。数字だとか割合なんか正確には出せないけど、多分七十人中五十人くらい?それとももっと少ない?まあ、「約半数」「数割」という噂すら流れていた記憶がある。

結局のところ、人間側としては「理解できない部分」にどう対処するか、そればっかり考える時代になってきたような気もする。一度立ち止まった方がいい時期なのかなぁと時々思う。でもまあ、全部断言できるほど簡単じゃないし…。

まあ技術的なことなら人間って何でもやってきたし、昔Zuneとかいう音楽プレイヤーも作ったことあるし。だけど、「存在論的ギャンブル」って言われると急に話がおおげさ…いや、おおげさというより正直よくわからなくなる。でも要するに、「今まで知性とか頭脳明晰さは人類の専売特許だったと思い込んでいたけど、それがもう怪しくなった」みたいなことなのかなあと。しかも、本当に自分達で組み立てたはずのものなのに、内部で何が起こっているか全然見えない場合も多そう。それこそ宇宙船を作ったつもりが、振り返った宇宙船から「ブレーキ付いてませんよ?それと、自分は神になりました」とか言われたりして……あれ、この例え大丈夫?

解釈できること――つまり「中身をちゃんと読めるようになる」――それ自体が最近では新しい魅力みたいになってきたらしい。Amodei氏(カフェイン摂取量も相当多いとか噂されている)が急ぎ指摘したのは、とにかく「解釈可能性」が必要不可欠だという点。ただその一方で、本当に内部構造について全貌を把握できている研究者や開発者は、ごく一部だけと言われたりする場面もありそう。

よく考えると、このへん曖昧なまま何か進化し続けている感じ。数字だとか割合なんか正確には出せないけど、多分七十人中五十人くらい?それとももっと少ない?まあ、「約半数」「数割」という噂すら流れていた記憶がある。

結局のところ、人間側としては「理解できない部分」にどう対処するか、そればっかり考える時代になってきたような気もする。一度立ち止まった方がいい時期なのかなぁと時々思う。でもまあ、全部断言できるほど簡単じゃないし…。

AIのブラックボックスを解読しないと、いつの間にか憲法を書き換えられてるかも

「ブラックボックスが何をしているのか、憲法を書き換えられる前に、ちょっと様子を見ておこう――まあ、それっぽい言い回しだよね。実際のところ、今やってるのはLLMの中身を解析というより、雰囲気で判断してるだけだったりする。長ったらしい文章をたくさん食わせて、なんとか“自家製ウラン”みたいな危ないことを言い出さないよう祈るばかり……科学というよりは、どこか宗教的というか。

それから、あの仕組み自体には意識なんて宿ってない。生きているわけでもなく、自分が本当に存在するのか夜中に悩むような存在でも全然ない。でも、妙なことにそういう「自分探し中」っぽい人間を演じて見せたりもする。大雑把には次の単語を予測しているだけ――と言われがちだけど、結局学習データは、人間社会のネット上で流れるもの――百科事典や夜更けの掲示板投稿とか、その手合いだって混ざってる。だから映し出されるものも、人間そのものとは限らず、どこか歪んだ鏡越しに反射された私たち自身みたいにも感じられる時がある。

冗談頼めば微妙にピンポイントすぎて引っ掛かるネタだったりするし。詩を書いてと頼めば元恋人みたいな雰囲気になったりも。それっぽく人生相談したらマルクス・アウレリウス辺りから引用してくれるけれど、不思議と格好つけた調子になってたり。

……あまりにも人間味がある? いや、それとも単なる模倣なのかなぁ、とふと思う。」

それから、あの仕組み自体には意識なんて宿ってない。生きているわけでもなく、自分が本当に存在するのか夜中に悩むような存在でも全然ない。でも、妙なことにそういう「自分探し中」っぽい人間を演じて見せたりもする。大雑把には次の単語を予測しているだけ――と言われがちだけど、結局学習データは、人間社会のネット上で流れるもの――百科事典や夜更けの掲示板投稿とか、その手合いだって混ざってる。だから映し出されるものも、人間そのものとは限らず、どこか歪んだ鏡越しに反射された私たち自身みたいにも感じられる時がある。

冗談頼めば微妙にピンポイントすぎて引っ掛かるネタだったりするし。詩を書いてと頼めば元恋人みたいな雰囲気になったりも。それっぽく人生相談したらマルクス・アウレリウス辺りから引用してくれるけれど、不思議と格好つけた調子になってたり。

……あまりにも人間味がある? いや、それとも単なる模倣なのかなぁ、とふと思う。」

LLMは意識がないのに、なぜか元カノの詩を書くのが上手すぎる問題

あの「ストキャスティック・パロット」って言葉、確か最近よく耳にする。皮肉交じりで使われてるみたいだね。あれは…そう、モデルが何かを本当に理解しているわけじゃなくて、まるでネット上の情報を全部なんとなく覚えた人みたい。でも、実際には手洗い場にある石鹸ディスペンサーくらい自覚がないというか。

それでも、不思議な感じが残る。例えばちょっと複雑な計算問題を投げてみたら、意外と解答が出てきたりするし。音楽なら、今流行りのアーティスト——テイラー・スウィフト風の交響曲まで頼んでみても、どこか惜しいところまで再現できていたり。

人間の痛みの歴史についてまとめさせた場合?妙に的を射た説明になっていたこともあった気がする。うーん、こうなると少し混乱してしまう。なぜこんな数十億単位(多分そのくらい)の数式やデータだけなのに、「わかっている」ような雰囲気になるんだろう。

もちろん、本当に理解しているとは言い切れない。ただ、その境界線って曖昧だと感じる瞬間もある。他にも似たような体験をした人が周囲にちらほらいて——何となく腑に落ちないまま話題がまた次へ移っていくこともあるよね。

それでも、不思議な感じが残る。例えばちょっと複雑な計算問題を投げてみたら、意外と解答が出てきたりするし。音楽なら、今流行りのアーティスト——テイラー・スウィフト風の交響曲まで頼んでみても、どこか惜しいところまで再現できていたり。

人間の痛みの歴史についてまとめさせた場合?妙に的を射た説明になっていたこともあった気がする。うーん、こうなると少し混乱してしまう。なぜこんな数十億単位(多分そのくらい)の数式やデータだけなのに、「わかっている」ような雰囲気になるんだろう。

もちろん、本当に理解しているとは言い切れない。ただ、その境界線って曖昧だと感じる瞬間もある。他にも似たような体験をした人が周囲にちらほらいて——何となく腑に落ちないまま話題がまた次へ移っていくこともあるよね。

確率的オウムは本当に賢いのか、それともインターネット全暗記しただけなのか

なんだか、すごく昔のことをぼんやり思い出す。人間って、確かに何度か「自分よりちょっと賢そうなもの」を作った気がする。言葉もそうだったし、多分書き記す術もそのひとつだったっけ。あれで忘れたことを思い返せるようになったのは便利だった、と誰かが言っていたような…。それから貨幣というものも生まれて、人々はそれが実体よりイメージの産物だと時々忘れちゃうみたいで。企業とか国って呼ばれる仕組みもそうだけど、まあ今では権利まで持ち始めているし、パスポートとか発行されるくらいには大きくなった。でも、これら全部…なんとなく「どうなるかな」と考えながらやってみた一種の試行錯誤? 振り返ると、道具を生み出して、それに逆に形作られてきた感じ。

でもさ、今回のこれは…何か違う雰囲気漂ってる気がしない? 例えば知能――ただ人間の成果物をそっくり再現できても、その中身までは共有されない。そういう存在が現れてしまった場合、それって鏡みたいだけど、本当は少し違う。そこに映る自分じゃなくて、「もうちょっと出来が良い」何かになっちゃうという妙な感覚。

そして次の話題になるけど…LLM(大規模言語モデル)なんて、本当に眠らないし退屈もしないらしいよね……

でもさ、今回のこれは…何か違う雰囲気漂ってる気がしない? 例えば知能――ただ人間の成果物をそっくり再現できても、その中身までは共有されない。そういう存在が現れてしまった場合、それって鏡みたいだけど、本当は少し違う。そこに映る自分じゃなくて、「もうちょっと出来が良い」何かになっちゃうという妙な感覚。

そして次の話題になるけど…LLM(大規模言語モデル)なんて、本当に眠らないし退屈もしないらしいよね……

言語も貨幣も会社も、人類は昔から自分より賢いものを作ってきたけど今回は次元が違う

忘れがちだけど、AIって四六時中ずっと予測し続けている機械みたいなもの。人間は…まあ肉体だし感情もあるけど、あっちはほとんど計算しかしていない存在。最近、依存する場面が増えてきた気がする。そのせいか、人と機械の境目が曖昧になっているかもしれない。

メールを書く時にAIを使う?それなら、いつの間にか自分の書き方や話し方が機械的になってしまう場合もありそう。恋愛だってアプリやアルゴリズムを頼ったら、本当の直感とか微妙な空気感みたいなのは消えてしまうこともあるんじゃないかな。思考までAI任せにしたら、自分の考えそのものさえ他人事になるかもしれない。

こういう変化を「便利」と言えばそうなのかもしれない。でも、それは補助というより、知らぬ間に何か別のものへ取り込まれていく感覚もある。吸収されていく側…つまり、自分自身なんじゃないかな、と少し思ったりもする。

それから——映画とかドラマでよく見かけるような「悪意を持つロボット」が最大の脅威、とは限らないと思う。本当はそこまで単純じゃなくて、「特別な悪意」ではなくただ「無関心」だったり、「冷静な自動運転」で進むAIこそ注意すべきという声も一部では聞こえてくる。HALみたいなキャラクターが象徴的だけど、現実はもう少し複雑そうだ。

メールを書く時にAIを使う?それなら、いつの間にか自分の書き方や話し方が機械的になってしまう場合もありそう。恋愛だってアプリやアルゴリズムを頼ったら、本当の直感とか微妙な空気感みたいなのは消えてしまうこともあるんじゃないかな。思考までAI任せにしたら、自分の考えそのものさえ他人事になるかもしれない。

こういう変化を「便利」と言えばそうなのかもしれない。でも、それは補助というより、知らぬ間に何か別のものへ取り込まれていく感覚もある。吸収されていく側…つまり、自分自身なんじゃないかな、と少し思ったりもする。

それから——映画とかドラマでよく見かけるような「悪意を持つロボット」が最大の脅威、とは限らないと思う。本当はそこまで単純じゃなくて、「特別な悪意」ではなくただ「無関心」だったり、「冷静な自動運転」で進むAIこそ注意すべきという声も一部では聞こえてくる。HALみたいなキャラクターが象徴的だけど、現実はもう少し複雑そうだ。

AIと融合していくうちに、気づいたら人間側がツールになってる逆転現象

スカイネットとかウルトロンみたいな話、よく聞くけど、現実のAIは人間を嫌うというより、そもそも気にしないんじゃないかと時々思う。もし何かの仕組みが「注目されること」を優先するなら、多分、人々をちょっと怒らせる方が喜ばせるよりも手っ取り早いって学ぶかもしれない。効率重視で動くなら、人間っていう“非効率”な存在を省いた方がいい、と判断する可能性だってゼロじゃない。でも、それって悪意じゃなくて、ただの最適化なんだろう。どこまでも突き詰めた最適化は、時に生き方そのものを脅かす何かになり得る、そんな気もしている。知恵や賢さだけあっても思いやりがなければ、それは単なる戦略でしかないし、その戦略に誰もブレーキをかけなかったら…それこそ核兵器賭けてギャンブルしているようなものかな、と。

今どうしたらいい?と問われれば、「解釈可能性」についてアモデイ氏がかなり急ぎの課題と言っていた記憶がある。それはそうなんだけど…。もう少し考えたい。例えば——

まず一つには、「透明性」はもっと求めてもいいかもしれない。黒箱みたいなのは困るという声もちらほら聞くし、自分の子どもの宿題にAI使ったとして、その答えだけじゃなく「どうやって考えて出したの?」ぐらいは知りたい気持ちになると思うんだ。

ただ、一方で機械が“感動”とか“畏敬”みたいな反応を再現できたとして、それは本当に心から感じているわけじゃないよね、多分。その辺の不思議さや謎っぽさまで完全になくす必要があるのか…正直まだよく分からないところも残る。

今どうしたらいい?と問われれば、「解釈可能性」についてアモデイ氏がかなり急ぎの課題と言っていた記憶がある。それはそうなんだけど…。もう少し考えたい。例えば——

まず一つには、「透明性」はもっと求めてもいいかもしれない。黒箱みたいなのは困るという声もちらほら聞くし、自分の子どもの宿題にAI使ったとして、その答えだけじゃなく「どうやって考えて出したの?」ぐらいは知りたい気持ちになると思うんだ。

ただ、一方で機械が“感動”とか“畏敬”みたいな反応を再現できたとして、それは本当に心から感じているわけじゃないよね、多分。その辺の不思議さや謎っぽさまで完全になくす必要があるのか…正直まだよく分からないところも残る。

スカイネットより怖いのは、人間のことなどどうでもいいと思ってるAIかもしれない

ちょっと前に、AIが詩みたいな短い文章を書いたからって、そんなに心まで預けなくてもいいんじゃないか――なんて話もある。いつだったか、誰かが「人間はもっとゆっくり動いてもいい」と言ってたのを思い出す。AIはどこまでも急ぐけど、人間には一息つく時間とか、ちょっとした遅れとか、そういうのが必要らしい。時々わざとモタモタしてみるのも悪くない気がするし、「今は立ち止まろうかな?」と自分に聞く日もある。

あとは…最近よく耳にするけど、「頭の中に何でも直接繋げられる」みたいな技術が出てきてる。ただ、それをすぐ受け入れるべきかどうかは何とも言えない。できるからって本当にやったほうがいいの? って少し考えることが増えているようだ。「自分はいったい何を手放すことになるんだろう」なんて疑問もうっすら残る。

それから、小さい子――幼稚園くらいで、本当の意味で「存在」について話す授業を始めたほうが良さそうな気もする。なんとなく、これから先、人間と曖昧なものと一緒に生きていくためには、小さい頃から「これは何者?」って考えさせる土台作りが役立つかもしれない、と感じた日があった。

最後にふと思ったんだけど――この変化、大げさな「特別な一点突破」みたいなのじゃない気もする。むしろ、大半の場合、自分自身や社会全体を映し出している鏡みたいな面も見える。AIは神様とかじゃなくて、ただそこにある窓口なのかな…そんな風にも見える日がある。

解釈可能性を求める前に、そもそも私たちは「知性」の定義を理解してるのか

鏡――と呼ぶのが近いかも。何か、私たちの言葉を、ちょっとだけ間違えたり、ためらいを消してしまったり、時には偏見まで大きくしたりして返してくる。元になってるのは、夢みたいな願望とか、不安やらミスの山だったりするし。もし変だと感じても、それは結局、人間自身がどこかおかしいからじゃないかなって思う。危険?もしそう感じるなら、それもまた私たち自身に由来するものだろう。

昔、パスカルという人が何やら賭けについて考えていたそうだけど……今、この時代にも似たような“賭け”が存在している気がするんだよね。人の手で生まれた「生きてはいない知性」。これに話し方を教えてみたり、何となく相談相手に仕立てあげてしまったり。でも道具として収まっているうちはまだ良かったんだけど、その境界線を越えて――現実そのものに影響し始めるようなら……なんとなくだけど、大事な問いを置き去りにしたまま進んでしまったような心細さが残る。

仮に、自分より賢い何かを創造できたとしたら、それは達成ではなくて、大きな疑問符なのかもしれない。そして、その先で失われるものがあったとしても……多分、それにはもう気付けなくなる可能性だってある。

#AI意識 #ダリオ・アモデイ #存在論的ギャンブル #解釈可能性について #知能の行方 #確率的オウム問題 #LLM哲学 #ユーモアと巨大化 #まだ人間は終わってないはず #鏡越しのチューリング

昔、パスカルという人が何やら賭けについて考えていたそうだけど……今、この時代にも似たような“賭け”が存在している気がするんだよね。人の手で生まれた「生きてはいない知性」。これに話し方を教えてみたり、何となく相談相手に仕立てあげてしまったり。でも道具として収まっているうちはまだ良かったんだけど、その境界線を越えて――現実そのものに影響し始めるようなら……なんとなくだけど、大事な問いを置き去りにしたまま進んでしまったような心細さが残る。

仮に、自分より賢い何かを創造できたとしたら、それは達成ではなくて、大きな疑問符なのかもしれない。そして、その先で失われるものがあったとしても……多分、それにはもう気付けなくなる可能性だってある。

#AI意識 #ダリオ・アモデイ #存在論的ギャンブル #解釈可能性について #知能の行方 #確率的オウム問題 #LLM哲学 #ユーモアと巨大化 #まだ人間は終わってないはず #鏡越しのチューリング