冒頭のアクションヒント - 拷問と異端審問が家族・信仰へ残した傷痕を見つめ直し、いま伝えられる備えや支援のヒント

- 当時の裁判記録や手紙を3件以上探して読んでみる

実際に何が語られ、家族の葛藤や沈黙がどれほど深かったか、史料から想像できる

- 1週間以内に身近な人へ“伝承されてきた痛み”について率直に話してみる

口にすることで信頼感や理解が増し、無意識な分断も和らぐ

- 専門機関または公的資料で異端審問・魔女狩り犠牲者支援活動を調べて情報源を2つ保存

現代でも続く偏見や孤立への対応策につながり、自分と社会との距離も測れる

- (7日間) 毎晩5分だけ自分の日常と歴史的出来事との共通点を書き出す

小さな習慣から恐怖・悲しみへの共感力が育ち、“忘却”への抵抗になる

暗闇の牢獄で名を呼ぶ、ジョセフとルイス

# ルイス・デ・カルバハルの殺害

### _地獄のような拷問、火刑、そして異端審問の苛烈な支配_

! [Copilotによるルイス・デ・カルバハルのイメージ]

1596年――ああ、なんて時代だよ。異端審問官がメキシコシティのど真ん中でかがり火を燃やしていた。そこに29歳の男と、その家族8人が、生きたまま焼かれたっていう話。名前はルイス・デ・カルバハル。表向きには「異端」、つまり秘密裏にユダヤ教を実践していたから処刑されたことになってる。でもさ、本当にそれだけだったんだろうか?恐怖でね、人々を黙らせて、財産まで奪い取って信仰も圧し潰す制度が背景にあった、と言われているよ。結局彼は命を落としたわけで……何ともいえない気持ちになる。

彼が沈黙させられる前――いや、実際には完全に抹消される前かな――密かに日記を書き残してたんだよね。それも苦しみながら書いたものだったし、火から守るため必死で隠した言葉たちだった。これこそ、「消されそうになった物語」そのものなのかも。一瞬関係ないけど、こういう話を書くとなんか息苦しくなるな……でもまあ戻ろう。

Medium会員じゃなくても、このストーリーは[こちら]から無料で読めるらしい。

### メキシコシティ, 1596

窓もない独房。その中、小さな松明だけがゆらゆら揺れていて。空気には塩分とか錆びついた鉄、それから古い血の匂いまで混じっていたっけ。若いルイス・デ・カルバハルは縮こまって座り込んでいて、その肩は直前に受けたストラッパード(腕吊り拷問)のおかげで脱臼していたそうだ。30歳にも届いてない若者だった。「ルイス」と呼ばれてた――王様みたいな名前だけどさ。でも静寂の中では衛兵も眠り込むし、その藁の中じゃネズミがひそひそ囁いている……そんな時、自分自身では「ジョセフ・ロンブローソ」と呼ぶことにしてたという噂もある。ユダヤ人として生きていたし、それ以上に悔悟者として――あぁ、それから作家でもあったわけだ。一応アメリカ大陸最初期のユダヤ人著述家として見做される可能性すらある。

指先は震えている。でもインクと記憶だけはまだ残っていた。不思議だよね、人間ってギリギリでも書くことだけは止めない。

> 拷問から逃れるため嘘を自白した、と彼自身小さく帽子の裾に隠せるほど細かな字で書き付けていた。本当にそれしか方法が無かったんだろうな……いや、それとも他にも道が?どうなんだろう。でも結局歴史にはこれしか残ってないわけだから、不思議と胸がざわつくよね。

### _地獄のような拷問、火刑、そして異端審問の苛烈な支配_

! [Copilotによるルイス・デ・カルバハルのイメージ]

1596年――ああ、なんて時代だよ。異端審問官がメキシコシティのど真ん中でかがり火を燃やしていた。そこに29歳の男と、その家族8人が、生きたまま焼かれたっていう話。名前はルイス・デ・カルバハル。表向きには「異端」、つまり秘密裏にユダヤ教を実践していたから処刑されたことになってる。でもさ、本当にそれだけだったんだろうか?恐怖でね、人々を黙らせて、財産まで奪い取って信仰も圧し潰す制度が背景にあった、と言われているよ。結局彼は命を落としたわけで……何ともいえない気持ちになる。

彼が沈黙させられる前――いや、実際には完全に抹消される前かな――密かに日記を書き残してたんだよね。それも苦しみながら書いたものだったし、火から守るため必死で隠した言葉たちだった。これこそ、「消されそうになった物語」そのものなのかも。一瞬関係ないけど、こういう話を書くとなんか息苦しくなるな……でもまあ戻ろう。

Medium会員じゃなくても、このストーリーは[こちら]から無料で読めるらしい。

### メキシコシティ, 1596

窓もない独房。その中、小さな松明だけがゆらゆら揺れていて。空気には塩分とか錆びついた鉄、それから古い血の匂いまで混じっていたっけ。若いルイス・デ・カルバハルは縮こまって座り込んでいて、その肩は直前に受けたストラッパード(腕吊り拷問)のおかげで脱臼していたそうだ。30歳にも届いてない若者だった。「ルイス」と呼ばれてた――王様みたいな名前だけどさ。でも静寂の中では衛兵も眠り込むし、その藁の中じゃネズミがひそひそ囁いている……そんな時、自分自身では「ジョセフ・ロンブローソ」と呼ぶことにしてたという噂もある。ユダヤ人として生きていたし、それ以上に悔悟者として――あぁ、それから作家でもあったわけだ。一応アメリカ大陸最初期のユダヤ人著述家として見做される可能性すらある。

指先は震えている。でもインクと記憶だけはまだ残っていた。不思議だよね、人間ってギリギリでも書くことだけは止めない。

> 拷問から逃れるため嘘を自白した、と彼自身小さく帽子の裾に隠せるほど細かな字で書き付けていた。本当にそれしか方法が無かったんだろうな……いや、それとも他にも道が?どうなんだろう。でも結局歴史にはこれしか残ってないわけだから、不思議と胸がざわつくよね。

家族が増えた理由、そして失われる信頼

だけどね、私の心の奥底でただ一柱の神を呼ぶとしたら、それはイスラエルの神なんだよ。なんていうか、燃え尽きることのない火…そういう存在だけ。うーん、まあ、自分自身について語るなら――ちょっと恥ずかしいけど――主のお名前が彫り込まれたような心を持っている気がするし、その聖で祝福された主を想うだけで、時折くらっとするほど。でもさ、不思議と魂は喜びにあふれるんだよね…。ところで、あの日々を思い返してごらん?ああ違った、「思い出させて」だった。つまり、それはエジプトから救われた瞬間だったんだっけ…。やっぱり私はより良い時代への願いとか祈りしかできないなって、しみじみ感じる。そうそう、彼の手書き文字についても少し話したかった。すごく小さくて意図的に隠されていた感じがある。それこそ今どきのスマートフォン画面に映る文字よりも遥かに小さかったみたい。彼が持っていたものを調べたときには革表紙付き祈祷書とか詩篇集、「ネビイム」、さらに帽子の中にはミニチュアサイズの十戒まで忍ばせていたことがわかった。本当に細やかな人だったんだろうな…。あっという間に話逸れちゃったけど、ともかく彼が残した著作物は後年「遺言」と呼ばれるほど影響力を持つようになった――死と向き合いつつ築き上げられた霊的な遺産って感じかな。

### 新スペイン生まれ

さて、ルイスなんだけど、おおよそ1567年頃に生まれている。当時すでに家系自体がコンベルソ(多くの場合無理やり)としてキリスト教徒へ改宗していたわけさ。ちなみに叔父さん――ルイス・デ・カルバハル・エル・ビエホ(老カルバハル)という人物はスペイン官僚として有名で、新スペイン(今でいうメキシコ)のヌエボ・レオン州知事でもあったらしい。でもまあ…フェリペ2世王は老カルバハルに対して、「純粋」なキリスト教徒だと証明しなくても新世界へ入植者を連れて行く許可を与えていて、この抜け道のおかげでクリプトユダヤ人たちは密かに迫害から逃れる道筋を得ることになる。うーん、この辺ちょっと歴史好きにはゾクゾクする部分…。

カルバハル一族は貿易や政治でも成功して、その目立ち方によって――まあ少なくとも短期間ではあるけど――隠された信仰も守れていたらしい。でもさ、その「成功」が逆に目立ち過ぎちゃって注目される羽目になったわけ。この注目こそが異端審問期メキシコでは致命的だった、と。

>1590年、一族が繁栄している最中、一見完全なキリスト教徒として生活していたにも関わらず、一家全員が異端審問所によって捕えられました。ドーニャ・イサベル(ルイスの姉)は拷問され、自白する羽目になり、一族全体についても話しました。他の兄弟ドン・バルタサール以外は皆投獄されました。一人だけ逃げ延びたバルタサールも結局不在裁判によって死刑宣告です。不条理というほかない…。

### ルイスとは誰だったか?

じゃあ改めて、「ルイス」って何者?…孤独だし理想主義者、それになぜか深い信仰心まで持つ青年だったみたいね。父親からユダヤ系家系だと打ち明けられて、その後、自分自身で割礼まで施したと言われている。本当にそこまで自分というものと向き合う決意…簡単じゃないと思うよ…。なんとなく自分には真似できない気もする。それとも、人間、本当の意味では追いつめられて初めて何者になるかわからないものなのかな…。

### 新スペイン生まれ

さて、ルイスなんだけど、おおよそ1567年頃に生まれている。当時すでに家系自体がコンベルソ(多くの場合無理やり)としてキリスト教徒へ改宗していたわけさ。ちなみに叔父さん――ルイス・デ・カルバハル・エル・ビエホ(老カルバハル)という人物はスペイン官僚として有名で、新スペイン(今でいうメキシコ)のヌエボ・レオン州知事でもあったらしい。でもまあ…フェリペ2世王は老カルバハルに対して、「純粋」なキリスト教徒だと証明しなくても新世界へ入植者を連れて行く許可を与えていて、この抜け道のおかげでクリプトユダヤ人たちは密かに迫害から逃れる道筋を得ることになる。うーん、この辺ちょっと歴史好きにはゾクゾクする部分…。

カルバハル一族は貿易や政治でも成功して、その目立ち方によって――まあ少なくとも短期間ではあるけど――隠された信仰も守れていたらしい。でもさ、その「成功」が逆に目立ち過ぎちゃって注目される羽目になったわけ。この注目こそが異端審問期メキシコでは致命的だった、と。

>1590年、一族が繁栄している最中、一見完全なキリスト教徒として生活していたにも関わらず、一家全員が異端審問所によって捕えられました。ドーニャ・イサベル(ルイスの姉)は拷問され、自白する羽目になり、一族全体についても話しました。他の兄弟ドン・バルタサール以外は皆投獄されました。一人だけ逃げ延びたバルタサールも結局不在裁判によって死刑宣告です。不条理というほかない…。

### ルイスとは誰だったか?

じゃあ改めて、「ルイス」って何者?…孤独だし理想主義者、それになぜか深い信仰心まで持つ青年だったみたいね。父親からユダヤ系家系だと打ち明けられて、その後、自分自身で割礼まで施したと言われている。本当にそこまで自分というものと向き合う決意…簡単じゃないと思うよ…。なんとなく自分には真似できない気もする。それとも、人間、本当の意味では追いつめられて初めて何者になるかわからないものなのかな…。

Comparison Table:

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| アウグスティヌスの曲解 | 異端者を「正しい道に戻す」ための拷問が、実際には多くの無関係な人々を巻き込んだ。 |

| 法的な煙幕 | 噂や不安による告発だけで有罪になる事例が多かった。 |

| 拷問の容認 | 「適度」とされる基準は曖昧で、現場では簡単に破られた。 |

| 懺悔=清めという考え方 | 苦痛による自白が神聖視され、その論理は矛盾している。 |

| 信心深い執行者像 | 拷問前に祈ることが推奨されていたが、実際には慈悲とは程遠い状況だった。 |

涙の祈り、皮肉な救済と微細な文字

彼は秘密裏に日記を書き綴っていたらしい。自分のことを「ジョセフ・ルンブロッソ(啓蒙されたヨセフ)」なんて、やや大仰な呼び名で呼んでいてさ…いや、何か笑ってしまうけど、その名前の裏には、彼が公には絶対に明かせなかった本当の自分が見え隠れしていたわけで。うーん、ああいう隠し名って、一体どこまで意味を持つものなんだろう、とふと思ったり。でもまあ、話を戻そう。

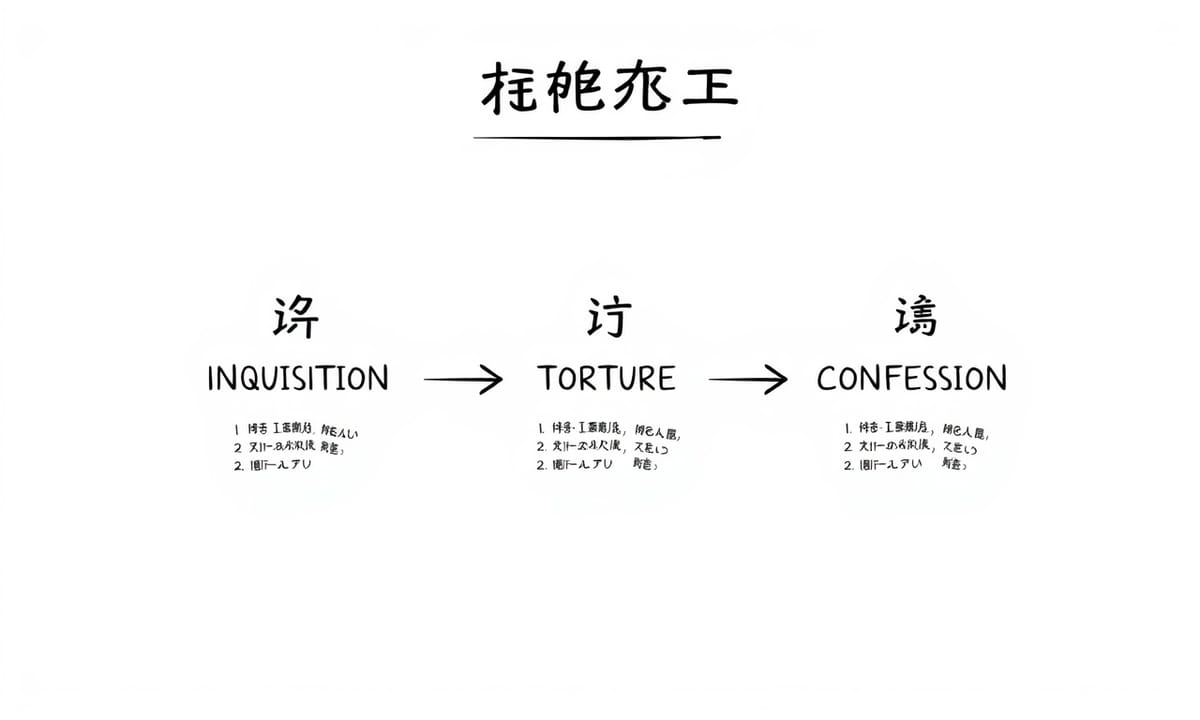

### 拷問:服従は避けられない―止まるまで

ルイスが関与したと咎められて拘束されると、例のストラッパードという拷問に遭った。両手を背中で縛られて吊るされて、一気に落とす…肩が外れるほどの痛みだとか。想像するだけでも嫌になる。いや、それ以上につらいのは、母親フランシスカ・ヌニェスや妹たち――イサベルもレオノールもカタリナも――が同じように苦しめられている声を聞かされたことだろう。その意図ってさ、「抵抗力を削ぐため」とか言われてるけど、本当に非道すぎる。ごめん、考えるだけで息苦しくなってくる。でも、ともかく話は続く。

ルイスの母フランシスカ・ヌニェスには「ラック」という拷問器具が用いられた。それも5回だよ? 本当にそれだけ繰り返されたなんて信じ難い。「夫や子供たちについて証言するまで彼女は苦しめ続けられた」と書類には残っている。実はそうでもなくて…その証言自体も強要されたものだったっぽい。亡き夫や子ども達まで巻き込む内容でさ、真相究明より異端審問所側が作りたい物語強化だった可能性、大いにあると思う。本当なら故人なのに「ユダヤ教徒」として名前を挙げることで家族への迫害理由を用意できちゃう構図なんだよね。その上で「堕落した慣習」なるものが受け継がれていると認定されて、運命まで仕組まれたみたいに語れるから厄介すぎる。

ラックという器具は単なる苦痛製造機じゃない。「人間性」に直接干渉するものとして捉えられていたふしすらある。被害者の足首や手首を木枠へ縛りつけて両端ローラーで徐々に全身引っ張り上げ…肩関節外れるとか膝曲げたり靭帯断裂したり、本当に地獄絵図みたいな惨状になる場合もあった。一度目だけでも歩行困難になるケース、多発していたという報告あり。それなのに5回耐え抜いたフランシスカの場合、その後まともに歩くことすら難しかったんじゃないかな、と想像せざるを得ない。不思議な気持ちになる。

苦痛は拷問中のみならず終わった後にも尾を引く。呼吸ひとつですら痺れたり神経障害や筋肉損傷が残存し得るし、「穏健」と称されても全然安心できない長期的影響もザラだったという事実。この範囲内ですら深刻な被害事例、多数記録されているんだから恐ろしいものだ。

単純な身体的痛みに留まらず、生き方そのものへの攻撃として体系的に追い詰められていた場面もうかがえる、と資料から読み取れる気配すらある。本当に、人間ってここまで他者を追いつめ得る生き物なのかな…。いや、それとも社会という大義名分下では何でも許容されちゃう危険性なのかもしれない。また脱線した、ごめん。さて、本筋へ戻りますか。

### 拷問:服従は避けられない―止まるまで

ルイスが関与したと咎められて拘束されると、例のストラッパードという拷問に遭った。両手を背中で縛られて吊るされて、一気に落とす…肩が外れるほどの痛みだとか。想像するだけでも嫌になる。いや、それ以上につらいのは、母親フランシスカ・ヌニェスや妹たち――イサベルもレオノールもカタリナも――が同じように苦しめられている声を聞かされたことだろう。その意図ってさ、「抵抗力を削ぐため」とか言われてるけど、本当に非道すぎる。ごめん、考えるだけで息苦しくなってくる。でも、ともかく話は続く。

ルイスの母フランシスカ・ヌニェスには「ラック」という拷問器具が用いられた。それも5回だよ? 本当にそれだけ繰り返されたなんて信じ難い。「夫や子供たちについて証言するまで彼女は苦しめ続けられた」と書類には残っている。実はそうでもなくて…その証言自体も強要されたものだったっぽい。亡き夫や子ども達まで巻き込む内容でさ、真相究明より異端審問所側が作りたい物語強化だった可能性、大いにあると思う。本当なら故人なのに「ユダヤ教徒」として名前を挙げることで家族への迫害理由を用意できちゃう構図なんだよね。その上で「堕落した慣習」なるものが受け継がれていると認定されて、運命まで仕組まれたみたいに語れるから厄介すぎる。

ラックという器具は単なる苦痛製造機じゃない。「人間性」に直接干渉するものとして捉えられていたふしすらある。被害者の足首や手首を木枠へ縛りつけて両端ローラーで徐々に全身引っ張り上げ…肩関節外れるとか膝曲げたり靭帯断裂したり、本当に地獄絵図みたいな惨状になる場合もあった。一度目だけでも歩行困難になるケース、多発していたという報告あり。それなのに5回耐え抜いたフランシスカの場合、その後まともに歩くことすら難しかったんじゃないかな、と想像せざるを得ない。不思議な気持ちになる。

苦痛は拷問中のみならず終わった後にも尾を引く。呼吸ひとつですら痺れたり神経障害や筋肉損傷が残存し得るし、「穏健」と称されても全然安心できない長期的影響もザラだったという事実。この範囲内ですら深刻な被害事例、多数記録されているんだから恐ろしいものだ。

単純な身体的痛みに留まらず、生き方そのものへの攻撃として体系的に追い詰められていた場面もうかがえる、と資料から読み取れる気配すらある。本当に、人間ってここまで他者を追いつめ得る生き物なのかな…。いや、それとも社会という大義名分下では何でも許容されちゃう危険性なのかもしれない。また脱線した、ごめん。さて、本筋へ戻りますか。

信仰は密やかに伝わる、血と法の隙間で

家族全員は、1590年2月24日土曜日に行われた公開の自白・棄教式(アウト・ダ・フェ)で、結局、告白と棄教を強いられた。ああ、なんだかこの日付を見るだけで胸が苦しいんだけど、「アウト・ダ・フェ」って一体何だったのか……いや、本当によく考えてみると恐ろしい催しだった。人々に恐怖心を植え付けてさ、宗教的一致なんてものを無理やり推し進めるための儀式、そういう目的が透けて見えるんだよね。でも話戻すけど…彼らの自白って実は拷問によって引き出されたもので、別に真実が重んじられていたとかじゃなくて、その場では異端審問所の圧倒的な権威へひれ伏すこと、それこそが求められていた感じだった。ルイスは1590年その自白のあとでサン・イポリト精神病院への永久投獄刑を宣告されちゃったというわけ。

そして時は経ち——うーん、この「再犯者」扱いって言葉にも色々思うとこあるけど——1596年2月には再び起訴される。それでね、1596年2月8日朝9時30分から午後2時まで彼は拷問台へ縛り付けられる羽目になり、いや本当に…121人もの名前を挙げさせられた。普通じゃ考えられない数だよ。ただその直後にはこれら全ての自白を撤回したみたいなんだ。でも、それぞれの名前がどうして出てきたかっていうと、本当に極度の苦痛や疲労、それに羞恥心や悲嘆など――そんな感情に追い込まれて引き出されたものだったわけ。まったく、人間って追いつめられると言葉を失うこともできず逆に何でも口走っちゃう、としか言えない。

>「彼らは私たちの剣よりも祈りを恐れている」と彼は記した。

>「彼らは私たちの歌よりも沈黙を恐れる。」

### 幾千もの物語のうちの一つ

ルイス・デ・カルバハルとその家族への迫害事件についてだけど……これ、一つだけ特別残酷なエピソードだったというわけでもなく、多くある中でも本当によくある一例なのかもしれない。そもそもこの出来事自体、「異端審問」という長期間続いた宗教的統制活動――約五世紀にも及ぶ運動――という巨大な歴史現象から見れば、ごく小さな部分として埋没しちゃう側面すごいあるよね。でも待って、一瞬話逸れるけど、この活動はいわば現世で生じた厳しい状況として捉えようとする風潮も昔から存在してるっぽい。その発端となった異端審問制度(インクィジション)は12世紀に始まり、その最初期には中世異端審問(メディーバル・インクィジション)と呼ばれていて、とりわけカタリ派やワルドー派などキリスト教内少数派が標的になった。当時こうした集団が公会議権威へ反発すると見做されていた点——まあそこが理由だったと言われているし、その辺曖昧だけど重要なポイントかな。

それからまた話戻すんだけど、この初期段階で構築された監視体制や拷問、公的懲罰など様々な手法とか仕組みこそ、その後大陸間へ展開して制度化プロセスへ繋がる道筋となった、と研究者たちは指摘している。ふと思うんだけど、人間って同じ過ち繰り返す癖あるんじゃないかな……まあいいか。この物語も結局その連鎖上にある出来事なのかもしれないね。

そして時は経ち——うーん、この「再犯者」扱いって言葉にも色々思うとこあるけど——1596年2月には再び起訴される。それでね、1596年2月8日朝9時30分から午後2時まで彼は拷問台へ縛り付けられる羽目になり、いや本当に…121人もの名前を挙げさせられた。普通じゃ考えられない数だよ。ただその直後にはこれら全ての自白を撤回したみたいなんだ。でも、それぞれの名前がどうして出てきたかっていうと、本当に極度の苦痛や疲労、それに羞恥心や悲嘆など――そんな感情に追い込まれて引き出されたものだったわけ。まったく、人間って追いつめられると言葉を失うこともできず逆に何でも口走っちゃう、としか言えない。

>「彼らは私たちの剣よりも祈りを恐れている」と彼は記した。

>「彼らは私たちの歌よりも沈黙を恐れる。」

### 幾千もの物語のうちの一つ

ルイス・デ・カルバハルとその家族への迫害事件についてだけど……これ、一つだけ特別残酷なエピソードだったというわけでもなく、多くある中でも本当によくある一例なのかもしれない。そもそもこの出来事自体、「異端審問」という長期間続いた宗教的統制活動――約五世紀にも及ぶ運動――という巨大な歴史現象から見れば、ごく小さな部分として埋没しちゃう側面すごいあるよね。でも待って、一瞬話逸れるけど、この活動はいわば現世で生じた厳しい状況として捉えようとする風潮も昔から存在してるっぽい。その発端となった異端審問制度(インクィジション)は12世紀に始まり、その最初期には中世異端審問(メディーバル・インクィジション)と呼ばれていて、とりわけカタリ派やワルドー派などキリスト教内少数派が標的になった。当時こうした集団が公会議権威へ反発すると見做されていた点——まあそこが理由だったと言われているし、その辺曖昧だけど重要なポイントかな。

それからまた話戻すんだけど、この初期段階で構築された監視体制や拷問、公的懲罰など様々な手法とか仕組みこそ、その後大陸間へ展開して制度化プロセスへ繋がる道筋となった、と研究者たちは指摘している。ふと思うんだけど、人間って同じ過ち繰り返す癖あるんじゃないかな……まあいいか。この物語も結局その連鎖上にある出来事なのかもしれないね。

楽園から地獄へ:拷問という日常、母の悲鳴も混じって

インクイジターのために指導書が作成されたあたりから、拷問ってものが一種の科学と見なされるようになったんだよね。うーん、科学と言っても今みたいにデータでどうこうとかじゃなくて…でも妙に系統立てられていた感じはある。そういえば15世紀と16世紀には異端審問自体が複数同時発生してたという話を聞いたことがある。1つだけじゃなかった。なんだか増殖するキノコみたいだ。

スペイン異端審問(1478年開始)は特にその苛烈さで悪名高いんだけど、他にもポルトガル異端審問(1536年)、ローマ異端審問(1542年設立、教皇自身が指揮したらしい)、そしてペルー(1570年)、メキシコ(1571年)、新グラナダ―つまりコロンビアやエクアドル、ベネズエラ、それからパナマの1610年のやつまで、とまあ次々現れたわけで。あっ、ここでちょっと考え事しちゃったけど、本題戻すと…。

こういう各地では宗教的迫害が確実に起きていた。それって信仰だけの問題だったか?いやいや全然違うよ。植民地行政とか権力集中、それから社会統制なんかとも密接につながっていたようだよね。ま、いいか。

ほとんどの場合、「被害者」は敬虔なカトリック信者じゃなかったわけで。その人々はユダヤ人だったりムスリムだったり、新教徒、または現地の伝統的信仰を持つ人たち、それから単なる非同調者等、多様すぎる背景を持って、「異端」と呼ばれたらしい…結局、その土地ごとの「普通」から少し外れているだけで疑われるという仕組み。それぞれ違う方法で礼拝したり、自分でいろいろ考えてしまったりとかね。「教会」が許せない思想や態度を持った人も当然含まれる。

それとさ――教会側は財産没収の手段として使っていただけじゃなくて、「社会構造」を維持・形成するための道具にもしていたという説も根強いんだよね。(なんとなく納得できちゃうところが恐ろしい。)宗教的・政治的・知的反対意見は自然と抑え込まれやすかったし。また聖職者/一般信徒、男性/女性、正統性/探究心、といったヒエラルキー構造もより強調されてしまった面があったみたい。暴力も「神聖な正当化」によって容認された傾向あり、と記録されている。不思議だな…。

### 神学的根拠:苦痛による浄化

でもね…教会側はそれを残酷とは呼ばず、「慈悲」なんて説明してた場合すらあるそうなんだ。本当に?と思いつつ資料を読み返したくなる瞬間。一部では「魂を苦しみにより清める神聖な行為」として拷問が扱われた――そんな記録もしっかり残されていてさ…曖昧模糊として嫌になるほど。でも現代から見れば誤魔化し以外の何物でもない気もする。

スペイン異端審問(1478年開始)は特にその苛烈さで悪名高いんだけど、他にもポルトガル異端審問(1536年)、ローマ異端審問(1542年設立、教皇自身が指揮したらしい)、そしてペルー(1570年)、メキシコ(1571年)、新グラナダ―つまりコロンビアやエクアドル、ベネズエラ、それからパナマの1610年のやつまで、とまあ次々現れたわけで。あっ、ここでちょっと考え事しちゃったけど、本題戻すと…。

こういう各地では宗教的迫害が確実に起きていた。それって信仰だけの問題だったか?いやいや全然違うよ。植民地行政とか権力集中、それから社会統制なんかとも密接につながっていたようだよね。ま、いいか。

ほとんどの場合、「被害者」は敬虔なカトリック信者じゃなかったわけで。その人々はユダヤ人だったりムスリムだったり、新教徒、または現地の伝統的信仰を持つ人たち、それから単なる非同調者等、多様すぎる背景を持って、「異端」と呼ばれたらしい…結局、その土地ごとの「普通」から少し外れているだけで疑われるという仕組み。それぞれ違う方法で礼拝したり、自分でいろいろ考えてしまったりとかね。「教会」が許せない思想や態度を持った人も当然含まれる。

それとさ――教会側は財産没収の手段として使っていただけじゃなくて、「社会構造」を維持・形成するための道具にもしていたという説も根強いんだよね。(なんとなく納得できちゃうところが恐ろしい。)宗教的・政治的・知的反対意見は自然と抑え込まれやすかったし。また聖職者/一般信徒、男性/女性、正統性/探究心、といったヒエラルキー構造もより強調されてしまった面があったみたい。暴力も「神聖な正当化」によって容認された傾向あり、と記録されている。不思議だな…。

### 神学的根拠:苦痛による浄化

でもね…教会側はそれを残酷とは呼ばず、「慈悲」なんて説明してた場合すらあるそうなんだ。本当に?と思いつつ資料を読み返したくなる瞬間。一部では「魂を苦しみにより清める神聖な行為」として拷問が扱われた――そんな記録もしっかり残されていてさ…曖昧模糊として嫌になるほど。でも現代から見れば誤魔化し以外の何物でもない気もする。

罪状より重い沈黙、不協和音に満ちた祝祭の日々

でもさ、その理屈、やっぱり無理があるんだよね。彼らの「合理化」って、なんか引っかかる。ああ、話を戻すけど、こういうふうだったんだ。

_**アウグスティヌスの曲解:**_ 異端審問官たちは、「異端者を正しい道に戻す」ためには力を使ってもいい、と言い張る根拠として聖アウグスティヌスを持ち出したんだ。「今ここで苦しむほうが永遠の滅びよりマシ」と…でも、それ本当に誰のため?実際にはカトリック教徒ですらない人々も多く拷問された。うーん、ユダヤ教徒やイスラム教徒、それから「異教徒」と呼ばれる人々──そもそもこの教会から救済されたいとも思っていなかった人たちまで巻き込まれてた。じゃあ、一体誰を救っていたつもりだったんだろう。不思議だよね。

_**法的な煙幕:**_ 教会法では「半証拠」で有罪とされたケースが多かったらしい。つまり噂とか、身振りだけとか、不安そうな告発者が書いた名前ひとつで足りてしまった。えっと、食卓で豚肉を断っただけで「あいつはユダヤ人だ」って捕まった例まである。なんていうか…理不尽すぎる。それでも制度は回っていたわけで、それがまた奇妙に思えて仕方ない。

_**拷問の容認:**_ 「適度」で後遺症さえ残らなければOK、とされていた。しかし、その「適度」の線引きは曖昧だったし現場では簡単に破られた、と指摘されている。いやほんと、「適度」って何?基準ぼやけすぎ。でもまあ、人間の感覚なんてそんなものかもしれないし……いや違うか。

_**懺悔=清めという考え方:**_ 苦痛による自白も「神聖なる進歩」とみなされたという。その痛みが魂を浄めるとか説明されていてさ。ああ、自分でも何言ってるかわからなくなるくらい変な論理だけど、苦悶して絞り出した悔悟までも恩寵として数え上げたらしい。本当にそれでいいのかなぁ。

_**信心深い執行者像:**_ 『Practica Inquisitionis』とかいう手引書には、「拷問具使う前に祈れ」と審問官へ促す記述がある。「慈悲」を持ち、自分自身を牧羊者(導く者)として意識せよ、と。でも現実は、「神」の名で身体への重大損傷が生じても止まらなかった場面も多かったようだ。それでもなお、「魂を救う」というお題目は繰り返し唱え続けられていた――これ、本当に救いだったんだろうか…。

_**アウグスティヌスの曲解:**_ 異端審問官たちは、「異端者を正しい道に戻す」ためには力を使ってもいい、と言い張る根拠として聖アウグスティヌスを持ち出したんだ。「今ここで苦しむほうが永遠の滅びよりマシ」と…でも、それ本当に誰のため?実際にはカトリック教徒ですらない人々も多く拷問された。うーん、ユダヤ教徒やイスラム教徒、それから「異教徒」と呼ばれる人々──そもそもこの教会から救済されたいとも思っていなかった人たちまで巻き込まれてた。じゃあ、一体誰を救っていたつもりだったんだろう。不思議だよね。

_**法的な煙幕:**_ 教会法では「半証拠」で有罪とされたケースが多かったらしい。つまり噂とか、身振りだけとか、不安そうな告発者が書いた名前ひとつで足りてしまった。えっと、食卓で豚肉を断っただけで「あいつはユダヤ人だ」って捕まった例まである。なんていうか…理不尽すぎる。それでも制度は回っていたわけで、それがまた奇妙に思えて仕方ない。

_**拷問の容認:**_ 「適度」で後遺症さえ残らなければOK、とされていた。しかし、その「適度」の線引きは曖昧だったし現場では簡単に破られた、と指摘されている。いやほんと、「適度」って何?基準ぼやけすぎ。でもまあ、人間の感覚なんてそんなものかもしれないし……いや違うか。

_**懺悔=清めという考え方:**_ 苦痛による自白も「神聖なる進歩」とみなされたという。その痛みが魂を浄めるとか説明されていてさ。ああ、自分でも何言ってるかわからなくなるくらい変な論理だけど、苦悶して絞り出した悔悟までも恩寵として数え上げたらしい。本当にそれでいいのかなぁ。

_**信心深い執行者像:**_ 『Practica Inquisitionis』とかいう手引書には、「拷問具使う前に祈れ」と審問官へ促す記述がある。「慈悲」を持ち、自分自身を牧羊者(導く者)として意識せよ、と。でも現実は、「神」の名で身体への重大損傷が生じても止まらなかった場面も多かったようだ。それでもなお、「魂を救う」というお題目は繰り返し唱え続けられていた――これ、本当に救いだったんだろうか…。

異端審問の錬金術—痛み・恐怖・財産没収、その仕組み

しかし、その魂の多くは、別に教会の神を信じていなかったし、教会の秘蹟だって特に望んでいたわけでもなく、ただ違う信仰を持っていた——それ以外、とりたてて罪というほどのこともなかったように思える。いや、そんなものだったよね。なんというか、それは慈悲じゃなくてさ、本当は権力とか支配とか、欲望みたいなものだったんじゃないかな、と今さらながら考えてしまう。「神学」ってやつも…えっと、彼らが自分たちを正当化するためにつけた仮面に過ぎなかった気がしてきた。ま、いいか。

### 信仰の裁判――そして見世物として

オート=ダ=フェ(「信仰の行為」)、これは異端審問裁判で中心的な演劇みたいな儀式だったんだ。ああ、公衆広場で催されるんだけどね、行列や祈り、それから詠唱なんかと一緒に被告人へ劇的な宣告が下されるわけ。トランペットが響き渡る音——妙に華やかで、それでいて冷たい感じもした。そういう意味では処罰だけじゃなく、公的儀礼…いや、一部には完全な見世物として消費されていた側面も大きいと思う。

ビロードの衣装を纏った貴族連中がずらりと広場に並び立ち、その手には甘いワインの杯。それなのになぜかひそひそ声で語り合っている様子が妙に滑稽にも映った。その間にもバルコニーには旗が揺れて、人々はじっとその光景を見守っている。子どもたち?父親のコートを掴み、大きく目を見開いてただ黙って眺めていたっけ。不思議だよね—こういう時、大人より子供の方が何か察している気さえする。

有罪となった者たちは歩ける者ならゆっくりと進むしかない——悪魔や炎が描かれた法衣、その裾から火が這うような、不吉なのか滑稽なのかわからない格好。でもカルバハル家一族は違った。歩けないので牛車に乗せられて進むしかなかった。そしてルイスは母親につかまり続け、その姉妹、それから叔父や従兄弟まで後ろについて、一家9人全員だったと思う、多分。

群衆から同情めいた空気?ほぼ皆無と言っていい。本当にそこには不安だけしかなくて、「良心」という言葉とは真逆みたいなどんよりした恐れだけ漂っていた印象なんだよね…。えーと話逸れちゃったけど、その時、一人だけ修道士が静かに最後の祝福を小声で囁いていた姿だけ忘れられない。

### 信仰の裁判――そして見世物として

オート=ダ=フェ(「信仰の行為」)、これは異端審問裁判で中心的な演劇みたいな儀式だったんだ。ああ、公衆広場で催されるんだけどね、行列や祈り、それから詠唱なんかと一緒に被告人へ劇的な宣告が下されるわけ。トランペットが響き渡る音——妙に華やかで、それでいて冷たい感じもした。そういう意味では処罰だけじゃなく、公的儀礼…いや、一部には完全な見世物として消費されていた側面も大きいと思う。

ビロードの衣装を纏った貴族連中がずらりと広場に並び立ち、その手には甘いワインの杯。それなのになぜかひそひそ声で語り合っている様子が妙に滑稽にも映った。その間にもバルコニーには旗が揺れて、人々はじっとその光景を見守っている。子どもたち?父親のコートを掴み、大きく目を見開いてただ黙って眺めていたっけ。不思議だよね—こういう時、大人より子供の方が何か察している気さえする。

有罪となった者たちは歩ける者ならゆっくりと進むしかない——悪魔や炎が描かれた法衣、その裾から火が這うような、不吉なのか滑稽なのかわからない格好。でもカルバハル家一族は違った。歩けないので牛車に乗せられて進むしかなかった。そしてルイスは母親につかまり続け、その姉妹、それから叔父や従兄弟まで後ろについて、一家9人全員だったと思う、多分。

群衆から同情めいた空気?ほぼ皆無と言っていい。本当にそこには不安だけしかなくて、「良心」という言葉とは真逆みたいなどんよりした恐れだけ漂っていた印象なんだよね…。えーと話逸れちゃったけど、その時、一人だけ修道士が静かに最後の祝福を小声で囁いていた姿だけ忘れられない。

公衆面前で焼かれる命、人は見て何を思うか?

「悔い改めますか?」と尋ねられても、ルイスは何も答えなかった。唇だけがかすかに動いたようにも見えたけど、声は出てこなかったんだよね。火が灯る――まるで誰かのため息みたいに、ローズマリーの香りがふわっと漂ったっていう人もいれば、いや違うよ蝋とかアニスの匂いだったって言い張る人もいてさ。不思議だよなあ、人間の記憶なんて曖昧で。でも…まあそういう話は置いておくとして。本題に戻すと、ルイス・デ・カルバハル・ザ・ヤンガー、それから母親フランシスカ・ヌニェス・デ・カルバハル、イサベルとレオノール、それからカタリナ――この三人姉妹、おじ、それに従兄弟たちであるマヌエル・ディアスとかベアトリス・エンリケスやディエゴ・エンリケス、あとマヌエル・デ・ルセナ――みんな密かにユダヤ教を実践していたという告発を受けたんだ。 うーん、この9人全員が1596-09-08にメキシコシティで行われたアウト=ダ=フェ(スペイン異端審問の公開裁判)で火刑になったわけだけど、その場では祝勝の賛美歌が教会中に響き渡っていたらしい。どうしてそんなことになるんだろう?家ごとにはまた別の雰囲気でさ。メキシコシティでは家庭内でもろうそくが灯されていて、それはいわゆる喪失への哀悼じゃなく、「罪」に落ちた魂へ祈りを捧げる意図だったっぽい。それぞれ思惑は違っていた。

### なぜ公開処刑なのか

意図されたメッセージ?それはもう恐怖以外ないと思う。こうした出来事自体が信仰者を従順にさせるため設計されたものだった。でもさ、本当に全部そう簡単だったかなとも思う。実際、多くの場合これらは妙な娯楽みたいになってしまった感じもするし…子供まで参加してたりするしね。商人なんて普通に食べ物売ってたりして。本来なら宗教的儀式だったものと残酷な見世物、その境界線なんてとうとう曖昧になってしまったんじゃないかな?ま、いいか。一部の人々は涙を流し、一方では歓声まで上げられていたという記録も残されている。本当、不条理だよね…。

### なぜ公開処刑なのか

意図されたメッセージ?それはもう恐怖以外ないと思う。こうした出来事自体が信仰者を従順にさせるため設計されたものだった。でもさ、本当に全部そう簡単だったかなとも思う。実際、多くの場合これらは妙な娯楽みたいになってしまった感じもするし…子供まで参加してたりするしね。商人なんて普通に食べ物売ってたりして。本来なら宗教的儀式だったものと残酷な見世物、その境界線なんてとうとう曖昧になってしまったんじゃないかな?ま、いいか。一部の人々は涙を流し、一方では歓声まで上げられていたという記録も残されている。本当、不条理だよね…。

灰となった記憶、消されぬ証しはどこへ行く

しかし、誰も教会の権威に従わなかった者たちに何が起きたのか、結局見なかったとは言い切れないんだよね。ああ、なんでこんな事を思い出してるんだろう……ま、今は話を戻そう。

### 隠された動機:財産

カルバハル家の資産って、一体どうなっちゃったんだろう?没収されたんだよ、全部。これってさ、ただ単なる道徳や宗教だけの動きじゃなくて、本当は利益を求めて行われた粛清だったように思えて仕方ない。

土地とか貿易の持分、それに個人資産までことごとく押収されてしまった。いや、本当に容赦ないよね……えっと、それだけじゃなくて教会関係者や王室への忠臣たちが、その戦利品を着々と自分のものにしていったという話も聞いたことがある(今ふと思い出したけど、この辺り曖昧かも)。で、カルバハルという名前そのものが公式記録から抹消された。

異端審問ってさ、「ただみんな同じ信仰を持つため」なんていう綺麗事だけじゃなくて、本当は権力と略奪の道具だった――そんな感じもしない?

### その後:灰と記録

ルイス・デ・カルバハルは肉体的にも酷く打ちひしがれていた。でもそれ以上に精神的にも完全に崩壊していたらしい。彼の日記……あれは想像できないほど強烈な圧力下で書かれていて、一種の信仰告白でもありながら、「裏切り」や「逃げ場が全く無かった」という苦しみまで克明に記されている。不思議だけどこういうところ、人間臭いと思う反面、自分ならどうしたかな…とか考えてしまう。それで彼が逮捕された後、その著作物も当然異端審問によって押収され、証拠として利用された。

それから——これは本当に映画みたいな話だけど——ルイス・デ・カルバハルの原稿は1932年にメキシコ国立公文書館から盗まれた。その後2016年になってレナード・L・ミルバーグ氏(ユダヤ関係資料収集家)がオークションカタログで偶然見つけ、その重要性を察知して当局へ連絡し、最終的には回収されメキシコへ返還されたんだよね。あー、なんか歴史って巡るものなのかな、と一瞬ぼーっと考えてしまった。

今では、その手稿群はメキシコ国立公文書館できちんと保存されていて、更にはデジタルでもアクセス可能になっている。大陸最初期のユダヤ人手稿群として数えられているらしい。「彼らは私の身体を焼くだろう」とルイス自身が昔書いた。「でも私の名までは消せない。私の名はヨセフだ。」……正直、この言葉には毎回ぐっときてしまうんだよね。本当にそう思わずにはいられない。

### 隠された動機:財産

カルバハル家の資産って、一体どうなっちゃったんだろう?没収されたんだよ、全部。これってさ、ただ単なる道徳や宗教だけの動きじゃなくて、本当は利益を求めて行われた粛清だったように思えて仕方ない。

土地とか貿易の持分、それに個人資産までことごとく押収されてしまった。いや、本当に容赦ないよね……えっと、それだけじゃなくて教会関係者や王室への忠臣たちが、その戦利品を着々と自分のものにしていったという話も聞いたことがある(今ふと思い出したけど、この辺り曖昧かも)。で、カルバハルという名前そのものが公式記録から抹消された。

異端審問ってさ、「ただみんな同じ信仰を持つため」なんていう綺麗事だけじゃなくて、本当は権力と略奪の道具だった――そんな感じもしない?

### その後:灰と記録

ルイス・デ・カルバハルは肉体的にも酷く打ちひしがれていた。でもそれ以上に精神的にも完全に崩壊していたらしい。彼の日記……あれは想像できないほど強烈な圧力下で書かれていて、一種の信仰告白でもありながら、「裏切り」や「逃げ場が全く無かった」という苦しみまで克明に記されている。不思議だけどこういうところ、人間臭いと思う反面、自分ならどうしたかな…とか考えてしまう。それで彼が逮捕された後、その著作物も当然異端審問によって押収され、証拠として利用された。

それから——これは本当に映画みたいな話だけど——ルイス・デ・カルバハルの原稿は1932年にメキシコ国立公文書館から盗まれた。その後2016年になってレナード・L・ミルバーグ氏(ユダヤ関係資料収集家)がオークションカタログで偶然見つけ、その重要性を察知して当局へ連絡し、最終的には回収されメキシコへ返還されたんだよね。あー、なんか歴史って巡るものなのかな、と一瞬ぼーっと考えてしまった。

今では、その手稿群はメキシコ国立公文書館できちんと保存されていて、更にはデジタルでもアクセス可能になっている。大陸最初期のユダヤ人手稿群として数えられているらしい。「彼らは私の身体を焼くだろう」とルイス自身が昔書いた。「でも私の名までは消せない。私の名はヨセフだ。」……正直、この言葉には毎回ぐっときてしまうんだよね。本当にそう思わずにはいられない。

名が消えても光だけ残る、それでも誰かが覚えている

私の名前はライトです。ああ、名乗ったところで特に意味があるわけでもないけど、とりあえず始めなきゃね。

### 証言

最近の読者って、ルイスの作品を「詩」って呼ぶ人もいれば、「詩篇」だと言い張る人もいて…うーん、どうなんだろう。いや、実際にはそれだけじゃなくてさ、更に奥深いものとして語られたりもしてるらしい。証言であり、消え去ることを断固拒むアイデンティティだったりするし、それは炎の向こう側でも生き続けた記憶そのものなんだとか。教会?教会はさ、ルイス・デ・カルバハルという存在を歴史から抹消しようとした。でもね、結局完全には無理だったみたいだよ。

「私は蝋燭を蝋じゃなくて記憶で灯すし、安息日はパンじゃなく息で守る。」と彼が祈った時、一瞬何か胸につかえるような感じがした。ま、その話は置いといて……やっぱり戻そう。

ルイス・デ・カルバハルの物語っていうのは、単なる信仰についてだけじゃなくてさ。聖性に覆われた組織的な残酷さとか、公然と正義面して隠れている貪欲さとか、そのくせ異端審問ですら完全には屈服させきれなかった魂の静かな抵抗――そういうことまで語っている気がするんだよね。不思議だけど、本当にそう思う瞬間がある。

---

_著者注:ルイス・デ・カルバハル自身の現存する著作物や異端審問記録、それから近年になって明らかになったアーカイブ研究から人生や殉教について引いています。彼の日記は、新世界におけるユダヤ人迫害について最重要級と言われる一次資料なんですよね。まあ、だからこそ今も読む意味があるんだと思うけど…。_

---

**出典**

- [プリンストン大学デジタルライブラリによるLuis de Carvajal手稿のデジタル版]

- [Dr. Ronnie Perelis, "The manuscripts of Luis de Carvajal," in Smarthistory, 2017-10-23]

- [A Secret Jew, the New World, a Lost Book: Mystery Solved]

- [Luis de Carvajal y de la Cueva]

- [TSHA Handbook of Texas – Luis de Carvajal y de la Cueva]

- [The Inquisitor's Room: Medieval Torture and Religious Punishment]

- [The Catholic Inquisition, Methods Of Torture And Victims]

- [The tortures of the Spanish Inquisition hold dark lessons for our time]

- [Life during the Spanish Inquisition]

- [History.com – "Inquisition"]

- [Spanish Inquisition: Meaning, Torture Methods, Deaths, & Shocking Facts]

### 証言

最近の読者って、ルイスの作品を「詩」って呼ぶ人もいれば、「詩篇」だと言い張る人もいて…うーん、どうなんだろう。いや、実際にはそれだけじゃなくてさ、更に奥深いものとして語られたりもしてるらしい。証言であり、消え去ることを断固拒むアイデンティティだったりするし、それは炎の向こう側でも生き続けた記憶そのものなんだとか。教会?教会はさ、ルイス・デ・カルバハルという存在を歴史から抹消しようとした。でもね、結局完全には無理だったみたいだよ。

「私は蝋燭を蝋じゃなくて記憶で灯すし、安息日はパンじゃなく息で守る。」と彼が祈った時、一瞬何か胸につかえるような感じがした。ま、その話は置いといて……やっぱり戻そう。

ルイス・デ・カルバハルの物語っていうのは、単なる信仰についてだけじゃなくてさ。聖性に覆われた組織的な残酷さとか、公然と正義面して隠れている貪欲さとか、そのくせ異端審問ですら完全には屈服させきれなかった魂の静かな抵抗――そういうことまで語っている気がするんだよね。不思議だけど、本当にそう思う瞬間がある。

---

_著者注:ルイス・デ・カルバハル自身の現存する著作物や異端審問記録、それから近年になって明らかになったアーカイブ研究から人生や殉教について引いています。彼の日記は、新世界におけるユダヤ人迫害について最重要級と言われる一次資料なんですよね。まあ、だからこそ今も読む意味があるんだと思うけど…。_

---

**出典**

- [プリンストン大学デジタルライブラリによるLuis de Carvajal手稿のデジタル版]

- [Dr. Ronnie Perelis, "The manuscripts of Luis de Carvajal," in Smarthistory, 2017-10-23]

- [A Secret Jew, the New World, a Lost Book: Mystery Solved]

- [Luis de Carvajal y de la Cueva]

- [TSHA Handbook of Texas – Luis de Carvajal y de la Cueva]

- [The Inquisitor's Room: Medieval Torture and Religious Punishment]

- [The Catholic Inquisition, Methods Of Torture And Victims]

- [The tortures of the Spanish Inquisition hold dark lessons for our time]

- [Life during the Spanish Inquisition]

- [History.com – "Inquisition"]

- [Spanish Inquisition: Meaning, Torture Methods, Deaths, & Shocking Facts]