男の子が感情を安心して表現しやすくなり、家庭・教育環境での誤解や摩擦を減らすヒント

- 週3回以上、子どもと本音で5分会話する時間を作る

親が率直に話すことで、子どもも自分の気持ちを安心して伝えやすくなる

- 家族内で1日1回「その気持ちわかるよ」と共感ワードを使う

男の子が自身の感情表現に自信を持てるため、不安やストレスが減りやすい

- 学校生活について週1回はポジティブな面だけ聞いてみる

`問題児`という先入観から距離を置き、健全な自己肯定感につながりやすい

- テレビ視聴時などメディア内容に月2回は家族で意見交換する

“男らしさ”イメージに縛られず、多様性ある価値観へ視野が広げられる

男の子も守られるべき?強さと誤解

「男の子だって、女の子と同じくらい、きちんと育てられたり守られたりすることが必要なんじゃないかと思う。そういう社会なら、どちらも置き去りにされることは少なくなるかもしれないよね」……あ、このフレーズ、たしかどこかで聞いたことある気がするんだけど、いつだったかなあ。記憶がふわっとしてて、うーん、出典までは全然思い出せない。Ibadan Boys ConferenceとかBWBって単語もちらっと目にしたような? でも正直、その二つの繋がりは自分でもよく分からないし…まあ調べれば出てくるかもだけど今はいいや。ま、いいか。

そもそもこの話題、いや別に男女で対立させたいとか煽りたいとかそんな大仰な意図じゃなかったみたいだし。本当はただ、「性別ごとのニーズやサポートのあり方って、それぞれ違う部分が確実に存在しているよね」みたいな、ごく素朴な視点を伝えたかった感じなのかなとも思う。ああ、脱線したけど、ともすれば両方とも支援されず置いてけぼりになる社会より、それぞれちゃんと支え合える仕組みを作る重要性について言及したかったんじゃないかな、と。…いや、本当にそうだったのかどうか確信はないけど。

去年の終わり頃? 七十日ぐらい前だったっけ、自分でも妙に男子生徒たち――特に彼らの日々の身だしなみとか清潔感について、不意に心配になった時期があったんだよね。不思議なんだけど理由までは覚えてなくてさ。でもどうにも気になってしまって…。それでダイヤモンドFM(大学ラジオ局だったと思う、多分)から、自分の考えをしゃべってみようかなあと一瞬思ったことがある。でも結局何もしなかった気もする。いや本当に、自分でも何やってたんだろ。

こういうテーマになると、「ほんとうに必要?」なんて疑問を持つ人も絶対いるし、人によって感じ方もちょっとずつ違うから、一律には語れないところ多いと思う。実際、それぞれ事情や背景がバラバラだからさ。えっと…話逸れてる? まあいいや、とりあえずこれだけは言いたかった気がする。

そもそもこの話題、いや別に男女で対立させたいとか煽りたいとかそんな大仰な意図じゃなかったみたいだし。本当はただ、「性別ごとのニーズやサポートのあり方って、それぞれ違う部分が確実に存在しているよね」みたいな、ごく素朴な視点を伝えたかった感じなのかなとも思う。ああ、脱線したけど、ともすれば両方とも支援されず置いてけぼりになる社会より、それぞれちゃんと支え合える仕組みを作る重要性について言及したかったんじゃないかな、と。…いや、本当にそうだったのかどうか確信はないけど。

去年の終わり頃? 七十日ぐらい前だったっけ、自分でも妙に男子生徒たち――特に彼らの日々の身だしなみとか清潔感について、不意に心配になった時期があったんだよね。不思議なんだけど理由までは覚えてなくてさ。でもどうにも気になってしまって…。それでダイヤモンドFM(大学ラジオ局だったと思う、多分)から、自分の考えをしゃべってみようかなあと一瞬思ったことがある。でも結局何もしなかった気もする。いや本当に、自分でも何やってたんだろ。

こういうテーマになると、「ほんとうに必要?」なんて疑問を持つ人も絶対いるし、人によって感じ方もちょっとずつ違うから、一律には語れないところ多いと思う。実際、それぞれ事情や背景がバラバラだからさ。えっと…話逸れてる? まあいいや、とりあえずこれだけは言いたかった気がする。

ダイヤモンドFMで語った小さな不安

ダイヤモンドFMのプログラムコントローラー、Mrs Foluke Owolabiが、「ついに男の子の権利を訴える人が現れたと思っていました」と私に言ったとき、なんだか胸の奥がざわついた。まあ、私が男児支援について話す立場だと知った瞬間だったんだけど…あれ?今ふと思い出したけど、世間的に男の子って目立たないよね。うーん、それってやっぱり「生まれつき強くて我慢できる」みたいな根深い観念があるからかもしれない。でもさ、本当は、大人になるまで支えや助言が必要な場合も多いんじゃないかな、と私は感じている。実はそうでもなくて…いや、やっぱり結構ある気がする。

ところでさ、この背景もあってか、最近は男児へのサポートを訴える動きが大事だと言われ始めているらしい。ああ、社会全体で何となく変わろうという潮流もちょこちょこ見えてきた気もする。でも、一人ひとり役割を担うことを忘れちゃいけない―とか誰か有名な人が言ってたような…いや、それ私の勘違いかも。本筋に戻るけど、ともかくそんな雰囲気になってきている。

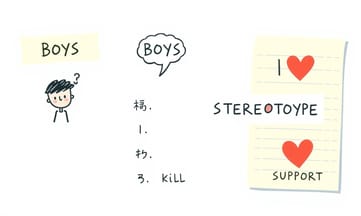

「ボーイチャイルド・ステレオタイプ」なんて耳慣れない表現だけど、例えば「無理してでも強く振る舞え」とか、「感情表現は怒りや威圧以外だと弱いと思われる」とかさ…。そういう先入観はいまだしぶとく残っている。で、そのせいで本当は悲しみとか迷いとか色んな感情を抱えていても、それを外に出すのをためらっちゃう傾向も見受けられるみたい。あっ、話逸れるけど自分自身そういう時期あったっけ?いやまあ今は関係ないね。また戻るけど、その結果、人付き合いもうまくできず悩む子も出たりするようだ。

ま、いいか。この辺は状況によるし一概には言えない部分も多々ある。ただ、不確かな部分込みでこれからどう扱われていくのか、ぼんやり注目され始めている空気だけは感じるんだよね…ふぅ。

ところでさ、この背景もあってか、最近は男児へのサポートを訴える動きが大事だと言われ始めているらしい。ああ、社会全体で何となく変わろうという潮流もちょこちょこ見えてきた気もする。でも、一人ひとり役割を担うことを忘れちゃいけない―とか誰か有名な人が言ってたような…いや、それ私の勘違いかも。本筋に戻るけど、ともかくそんな雰囲気になってきている。

「ボーイチャイルド・ステレオタイプ」なんて耳慣れない表現だけど、例えば「無理してでも強く振る舞え」とか、「感情表現は怒りや威圧以外だと弱いと思われる」とかさ…。そういう先入観はいまだしぶとく残っている。で、そのせいで本当は悲しみとか迷いとか色んな感情を抱えていても、それを外に出すのをためらっちゃう傾向も見受けられるみたい。あっ、話逸れるけど自分自身そういう時期あったっけ?いやまあ今は関係ないね。また戻るけど、その結果、人付き合いもうまくできず悩む子も出たりするようだ。

ま、いいか。この辺は状況によるし一概には言えない部分も多々ある。ただ、不確かな部分込みでこれからどう扱われていくのか、ぼんやり注目され始めている空気だけは感じるんだよね…ふぅ。

家庭こそ最初の社会、親ができることは何か

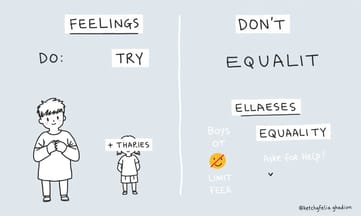

社会ってさ、なんでだろう、男の子には「強くあれ」とか「賢くいなさい」みたいな期待?押しつけ?うーん、そういうのが結構あるよね。ま、いいか。子どもの頃から「女の子ほど守らなくて大丈夫」って空気もずっと漂ってる気がするし、今でもふわっと残ってたりして。ああ、途中で思い出したんだけど、昔テレビでそんな場面見たことあったっけ…いや、それは置いといて。本筋に戻すけど、そのせいなのかどうかはさておき、とにかく男の子が誰かに助けを求めること自体、なんとなく推奨されない雰囲気になっちゃってるところ、否定できないと思うんだよね。特に心の健康とか話題になると、「えっと、それは別にいいじゃん、自分でなんとかしろよ」みたいな風潮というか…まあ全部じゃないけど。そういう部分も確実にある。

「男なら泣くな」「もっと強くなれよ」、こういう言葉、幼少期から何度も耳にした人、多分少なくないんじゃないかなぁ。実際、自分も一度くらい聞いた覚えがあるような…あれ?まあ、ともかく。それによってさ、「弱みは見せるべきじゃない」「力こそ正義」みたいな考え方――いや実際そこまで単純化できるものでもないけど――そういう傾向が育っちゃうこともあると思うんだ。優しさよりも強さを誇りたがる空気というか。「共感より支配」?ちょっと言い過ぎかな。でも恋愛すら征服欲的になりやすかったりして(全部とは言わない)。ほんと難しい。

抑圧というのかな、この感情表現を控えるよう強要される状況……まあたぶんだけど、人間として精神面にも決して良い影響ばっかじゃない気がするんだよね。実は、一部では心や感情そのものの健やかさまで損なわれてしまった例も耳にしたことある。ああ、ごめんちょっと話飛びそうだった。でも、人それぞれ感じ方違うし、一概には語れない部分も絶対あると思うし……曖昧だけど、それくらい複雑なのが現実かなぁ。

「男なら泣くな」「もっと強くなれよ」、こういう言葉、幼少期から何度も耳にした人、多分少なくないんじゃないかなぁ。実際、自分も一度くらい聞いた覚えがあるような…あれ?まあ、ともかく。それによってさ、「弱みは見せるべきじゃない」「力こそ正義」みたいな考え方――いや実際そこまで単純化できるものでもないけど――そういう傾向が育っちゃうこともあると思うんだ。優しさよりも強さを誇りたがる空気というか。「共感より支配」?ちょっと言い過ぎかな。でも恋愛すら征服欲的になりやすかったりして(全部とは言わない)。ほんと難しい。

抑圧というのかな、この感情表現を控えるよう強要される状況……まあたぶんだけど、人間として精神面にも決して良い影響ばっかじゃない気がするんだよね。実は、一部では心や感情そのものの健やかさまで損なわれてしまった例も耳にしたことある。ああ、ごめんちょっと話飛びそうだった。でも、人それぞれ感じ方違うし、一概には語れない部分も絶対あると思うし……曖昧だけど、それくらい複雑なのが現実かなぁ。

男子の感情表現、涙を否定する言葉たち

男の子って、なんか昔から「強くなければいけない」みたいな…あー、別に誰が決めたの?って思うんだけど、まあ世間的にはそう言われ続けてきた気がする。でさ、感情を出さずにグッと我慢するのが当たり前、とかいう空気、まだ残ってるよね。うーん、でもそれ、本当に良いことなのかな。ま、いいか。実は専門家によると、それを必要以上に抑え込むと、数年とか何年も経った後で心に微妙な影響が表れるケースもあるらしい。確証はないけど…たぶん本当なんだろうな。

それでいて、「男の子=女の子よりすごい」みたいな古臭いイメージも、ごくたまにだけど現役で見かけたりするんだよね。いや別に今さら驚きはしないけど、「この仕事は男だけ」とか「あれは女には無理」みたいな役割分担が当然視されてしまう瞬間って普通にあるし…。ああ、話逸れるけど、この前コンビニでちょっとそんな会話を耳にしたんだっけ。でも、その発想が変わらないままだと女性への差別や暴力にもつながる恐れがある――そういうふうにも言われている。

ふっと思い出したんだけどさ、この間UnsplashでHermes Riveraさんの写真を見かけた時――なんでもない日常風景なのになぜか色々考えちゃった。不思議だね。まあ、それはさておき。

最近じゃ、「男らしさ」の枠組み自体をそろそろ見直してもいいんじゃない?って声、多くなった気がする。強さイコール無感情とか攻撃的な態度だけじゃなくて、自分自身に正直でいる姿勢だったり、人への共感力みたいなものこそ価値ある部分として認めてもいいと思う人、少しずつ増えてるようだよ。本当かな、と自分でも疑いつつ…。全部一緒くたにはできないけど、「強さ」そのものへのイメージもちょっとずつ広がり始めてるような…そんな気配もしなくはない。

それでいて、「男の子=女の子よりすごい」みたいな古臭いイメージも、ごくたまにだけど現役で見かけたりするんだよね。いや別に今さら驚きはしないけど、「この仕事は男だけ」とか「あれは女には無理」みたいな役割分担が当然視されてしまう瞬間って普通にあるし…。ああ、話逸れるけど、この前コンビニでちょっとそんな会話を耳にしたんだっけ。でも、その発想が変わらないままだと女性への差別や暴力にもつながる恐れがある――そういうふうにも言われている。

ふっと思い出したんだけどさ、この間UnsplashでHermes Riveraさんの写真を見かけた時――なんでもない日常風景なのになぜか色々考えちゃった。不思議だね。まあ、それはさておき。

最近じゃ、「男らしさ」の枠組み自体をそろそろ見直してもいいんじゃない?って声、多くなった気がする。強さイコール無感情とか攻撃的な態度だけじゃなくて、自分自身に正直でいる姿勢だったり、人への共感力みたいなものこそ価値ある部分として認めてもいいと思う人、少しずつ増えてるようだよ。本当かな、と自分でも疑いつつ…。全部一緒くたにはできないけど、「強さ」そのものへのイメージもちょっとずつ広がり始めてるような…そんな気配もしなくはない。

教育現場に潜むレッテル、元気=問題児?

「固定観念」って、なんだかんだで色んな場面にしぶとく残ってるものだよね。ああ、ふと考え込んじゃうけど、これを少しずつ壊していこうと思ったら、多分、一人や二人の力だけじゃ全然足りなくて…社会のいろんな場所で、たくさんの人が関わる必要がある気がする。そういえば――話それるけど、この前友達と固定観念について喋ってて、お互い何かモヤモヤしたままだったな……まあいいや、本題に戻ろう。

家族って、子どもにとっては最初に出会う世界みたいなものでしょう?生きていく上で重要だと言われている価値観とか知識、それから物事の考え方や視点なんかも、多分ここでぼんやり形になり始める気がする。いや、全部が全部そうとは限らないかもしれないけどさ。でも実際、自分も昔どうだったかな…とか思い返す時間、最近増えた気がする。ま、とりあえず。

親御さんは日々息子さんの様子を気にしながら接していること、多そうだよね。例えば、「男の子だから我慢しなさい」と決めつけたりせず、「感情を素直に出していいんだよ」とか、「困った時は誰か頼っても大丈夫」という空気を作ること、それ自体結構大切なんじゃないかなあと感じたりする。でも、それが本当に効果的なのかどうかは、その家庭ごとの事情によるみたい。あーでも、正直何が正解なのかわからなくなる時もあるんだよね…。

今になって振り返れば、小さい頃経験した出来事や何気ない会話ひとつひとつが、その後社会との距離感とか関係性にも意外とじわっと影響しているような、不思議な感覚になる。でも現実には、ごく限られた環境しかそういうサポート体制整ってない場合も多いっぽいから、一言では語れないかな…。うーん、本当に難しい問題だと思う。

家族って、子どもにとっては最初に出会う世界みたいなものでしょう?生きていく上で重要だと言われている価値観とか知識、それから物事の考え方や視点なんかも、多分ここでぼんやり形になり始める気がする。いや、全部が全部そうとは限らないかもしれないけどさ。でも実際、自分も昔どうだったかな…とか思い返す時間、最近増えた気がする。ま、とりあえず。

親御さんは日々息子さんの様子を気にしながら接していること、多そうだよね。例えば、「男の子だから我慢しなさい」と決めつけたりせず、「感情を素直に出していいんだよ」とか、「困った時は誰か頼っても大丈夫」という空気を作ること、それ自体結構大切なんじゃないかなあと感じたりする。でも、それが本当に効果的なのかどうかは、その家庭ごとの事情によるみたい。あーでも、正直何が正解なのかわからなくなる時もあるんだよね…。

今になって振り返れば、小さい頃経験した出来事や何気ない会話ひとつひとつが、その後社会との距離感とか関係性にも意外とじわっと影響しているような、不思議な感覚になる。でも現実には、ごく限られた環境しかそういうサポート体制整ってない場合も多いっぽいから、一言では語れないかな…。うーん、本当に難しい問題だと思う。

メディアが作る“男らしさ”イメージの檻

男の子が感情を泣いて表現することとか、まあ助けが必要なときに誰かに頼ること、それって実は悪いことじゃないんじゃない?みたいな声も最近ちょくちょく耳にする。ああ、でもそういう話になると、「女の子が壁を乗り越えて頑張ってるのすごいよね」って、なんだかやたら感心してる親御さんも意外といるんだよね。うーん、でもさ、男の子と女の子をただ並べて比べたりすると…なんとなく変な方向に行っちゃう場合もあるらしい。例えばさ、成績が急に下がったりとか。あれ?今何言おうとしてたっけ。あ、そうそう、中には複雑な気持ちで女の子を見るようになっちゃった例も聞いたことあるし。

学校って不思議な空間だよね。家とは全然違う雰囲気で、一日の大半をそこですごすわけだけど、その「普通」みたいな空気というか…染みついてる感じあると思う。友達や先生から受ける影響も結構大きいし…。えっと、教員側としては「男だから強く」とか決めつけず、本音を出せる空気づくり――それ、大事になってきてるみたい。でも全部が一瞬で変わったわけじゃなくて、「元気=問題児」みたいな古い見方が残っている場面もまだ消えてはいない、と聞いた。ま、いいか。

規律指導については…いや別に極端な話じゃないんだけど、「性別による偏りゼロ!」なんて自信満々には言えない感じもあるかなぁ。特にエネルギーいっぱい動き回ってる男子生徒の場合、それだけで誤解された経験談――ちらほら耳にしたことあるし。でももちろん全員じゃなくて、ごく一部だろうとは思う。そのへん学校によって全然違ったりするし…。ま、ときどき話逸れちゃったけど、全体的にはもうちょっと柔軟でお互い認め合える空気になればいいのにな、とぼんやり考えてしまう日もあるよね。

学校って不思議な空間だよね。家とは全然違う雰囲気で、一日の大半をそこですごすわけだけど、その「普通」みたいな空気というか…染みついてる感じあると思う。友達や先生から受ける影響も結構大きいし…。えっと、教員側としては「男だから強く」とか決めつけず、本音を出せる空気づくり――それ、大事になってきてるみたい。でも全部が一瞬で変わったわけじゃなくて、「元気=問題児」みたいな古い見方が残っている場面もまだ消えてはいない、と聞いた。ま、いいか。

規律指導については…いや別に極端な話じゃないんだけど、「性別による偏りゼロ!」なんて自信満々には言えない感じもあるかなぁ。特にエネルギーいっぱい動き回ってる男子生徒の場合、それだけで誤解された経験談――ちらほら耳にしたことあるし。でももちろん全員じゃなくて、ごく一部だろうとは思う。そのへん学校によって全然違ったりするし…。ま、ときどき話逸れちゃったけど、全体的にはもうちょっと柔軟でお互い認め合える空気になればいいのにな、とぼんやり考えてしまう日もあるよね。

真の強さって本当は優しさなのかもしれない

最近さ、デジタル社会の波に乗ってると、なんか気付けばメディアとかインフルエンサーが頭の中で踊ってるような気がしない?いや、別に全部悪いわけじゃないんだけど。たぶん子どもも大人も、ほとんど無意識に毎日どこかで文化的な「物語」とか、「こうあらねば」みたいな期待感、それから世間の出来事をメディア越しに受け取ってる…そんな感じだよね。うーん、そういう情報ばっかり追い続けてると、男の子への固定観念――たとえば「強くあれ」とか「感情は見せるな」みたいな古びたイメージ――これが知らず知らず自分を縛っちゃうこと、多いと思う。ま、いいか。

そういえば数年前からBoys without Bordersとかいう団体が男児の心や感情について発信し始めてたはず。えっと、その時期ちょっと話題になった覚えもあるような…まあ記憶違いだったらごめん。でも実際ソーシャルメディア上では、本当にもう数え切れないほど多くのインフルエンサーたちが従来型ジェンダー観に疑問を投げたり、「男らしさ」って何なの?みたいに問い直してたりしたよね。今思えば、それ全部が効果的だったとは言えないという話も聞いたことある。賛否両論だったらしい…いや、本当どうなんだろう。

男女平等って言葉になると、不思議と女性側だけが声を上げろって圧力ばっかり目立つ瞬間、多くない?実はそうでもなくて…。男性にも偏見や先入観による生きづらさは普通にあると思うし、お互いちゃんと向き合わない限り進みにくい部分は確かにあるよね。でもまあ正直、自分自身そこまで明確な解決策持ってるわけじゃない。ただ親とか先生、それから社会全体で環境作り考えていったらさ、今より少し居心地良くなる可能性ぐらいはありそうだよね。ああ、この話長くなっちゃった。

具体的な話じゃ全然なくて申し訳ないけど、「Ibadan Boys Conference '25, BWB」っていうイベント名もちょっと前に耳にしたんだよね。詳細までは知らないけど、多分この流れとは無関係じゃない気がする。まあ、深掘りしたほうがいいかな…でも今日はこの辺で勘弁してほしい、ほんと疲れた…。

そういえば数年前からBoys without Bordersとかいう団体が男児の心や感情について発信し始めてたはず。えっと、その時期ちょっと話題になった覚えもあるような…まあ記憶違いだったらごめん。でも実際ソーシャルメディア上では、本当にもう数え切れないほど多くのインフルエンサーたちが従来型ジェンダー観に疑問を投げたり、「男らしさ」って何なの?みたいに問い直してたりしたよね。今思えば、それ全部が効果的だったとは言えないという話も聞いたことある。賛否両論だったらしい…いや、本当どうなんだろう。

男女平等って言葉になると、不思議と女性側だけが声を上げろって圧力ばっかり目立つ瞬間、多くない?実はそうでもなくて…。男性にも偏見や先入観による生きづらさは普通にあると思うし、お互いちゃんと向き合わない限り進みにくい部分は確かにあるよね。でもまあ正直、自分自身そこまで明確な解決策持ってるわけじゃない。ただ親とか先生、それから社会全体で環境作り考えていったらさ、今より少し居心地良くなる可能性ぐらいはありそうだよね。ああ、この話長くなっちゃった。

具体的な話じゃ全然なくて申し訳ないけど、「Ibadan Boys Conference '25, BWB」っていうイベント名もちょっと前に耳にしたんだよね。詳細までは知らないけど、多分この流れとは無関係じゃない気がする。まあ、深掘りしたほうがいいかな…でも今日はこの辺で勘弁してほしい、ほんと疲れた…。

比較じゃなく支え合いへ、家族間で起きる摩擦

どうしてだろう、男の子たちが自分の本当の気持ちを素直に言葉にすることとか、なんでも興味を試してみることとか、困った時に「助けて」って言うこと――案外それ、簡単じゃない時期があるっぽいんだよね。うーん…いや、自分も昔はそうだったかも?まあいいや。世間には長い間ずっと染みついてきた固定観念みたいなのがあって、それが気づかないうちに子どもの成長を邪魔しちゃう場合もある、とか何人かの専門家が話していたような記憶。ま、聞き流しただけかもしれないけど。

例えばさ、七十年以上前から性別ごとの役割意識ってやつが存在してて、それを変えるなんてとても一筋縄ではいかない――と感じる人も結構いるみたい。ああ、それこそ親戚のおじさんとか未だによく口にするし。でも考えてみれば、そんな思い込みで誰かの未来が決まっちゃうのはなんとなく嫌だな、とふと思ったり。

理想を言えばさ、男女関係なく色々なチャンスを掴める社会になればいいんだけど…実際には誰かが声を上げたり、新しい視点で物事を見る必要性もすぐには消えないんだろうね。えっと、この前読んだ記事(確か2024年6月頃だったかな)で、「男らしさ」の定義を見直そうという動きとか、男の子自身への理解を深めようという取り組みについて紹介されてた気がする。…いや、本当はタイトルしか覚えてないけど。でも、その話題はちゃんと頭の片隅に残ってた。

それから子どもの発達関連団体でも「男児への否定的な先入観が学業成績にも影響与える」と指摘していてさ、本当にそういう場面もどこかで起きている…らしい。ああ、ごめん、一瞬別のニュース思い出した。本筋戻るね。

結局さ、本当に全員が平等なチャンス持てる社会って、一夜にしてできるわけじゃなくて、小さい一歩ずつ積み重ねるしかないんだろうな、と最近は思う。今も昔も多様性や包摂性(インクルーシブ)が大切!って語る人は多いけど、その具体的な形についてはまだ皆探り探りなのかな…ま、いいか。

例えばさ、七十年以上前から性別ごとの役割意識ってやつが存在してて、それを変えるなんてとても一筋縄ではいかない――と感じる人も結構いるみたい。ああ、それこそ親戚のおじさんとか未だによく口にするし。でも考えてみれば、そんな思い込みで誰かの未来が決まっちゃうのはなんとなく嫌だな、とふと思ったり。

理想を言えばさ、男女関係なく色々なチャンスを掴める社会になればいいんだけど…実際には誰かが声を上げたり、新しい視点で物事を見る必要性もすぐには消えないんだろうね。えっと、この前読んだ記事(確か2024年6月頃だったかな)で、「男らしさ」の定義を見直そうという動きとか、男の子自身への理解を深めようという取り組みについて紹介されてた気がする。…いや、本当はタイトルしか覚えてないけど。でも、その話題はちゃんと頭の片隅に残ってた。

それから子どもの発達関連団体でも「男児への否定的な先入観が学業成績にも影響与える」と指摘していてさ、本当にそういう場面もどこかで起きている…らしい。ああ、ごめん、一瞬別のニュース思い出した。本筋戻るね。

結局さ、本当に全員が平等なチャンス持てる社会って、一夜にしてできるわけじゃなくて、小さい一歩ずつ積み重ねるしかないんだろうな、と最近は思う。今も昔も多様性や包摂性(インクルーシブ)が大切!って語る人は多いけど、その具体的な形についてはまだ皆探り探りなのかな…ま、いいか。

インフルエンサーが変えるジェンダー観:新しい声と流れ

あのニュースね、えっと…どこで見たんだっけ。サイエンスデイリーだったはずだけど、自信ないや。日付も2月中旬――12日って確かに書いてあった気がするんだけど、うーん、本当にその日だったかな?記憶ってすぐ曖昧になるよね。ま、いいか。そういえば、そのウェブサイトにも載ってたらしいし。でも自分がちゃんと読んだのかどうかも怪しいところなんだよな…。

内容は…最新の研究とか発見について書いてあったような感じだったと思う。えっと、でも具体的な話は全然思い出せないし、変な話だけど記事を開いた瞬間に別のこと考えてた気もする。こういう時に限って肝心な部分がぼやけるんだよね。不思議だ。

それでね、調査結果とか新しい実験について話題になってた可能性もあるけど、それが世間的にどう受け止められてるのかはさっぱり分からない。ただ、印象としては「まあこんな感じの記事だったかな」くらいしか残ってなくて…。ま、正確じゃない部分あると思うから、一応参考程度でお願いします。いや本当に…。

内容は…最新の研究とか発見について書いてあったような感じだったと思う。えっと、でも具体的な話は全然思い出せないし、変な話だけど記事を開いた瞬間に別のこと考えてた気もする。こういう時に限って肝心な部分がぼやけるんだよね。不思議だ。

それでね、調査結果とか新しい実験について話題になってた可能性もあるけど、それが世間的にどう受け止められてるのかはさっぱり分からない。ただ、印象としては「まあこんな感じの記事だったかな」くらいしか残ってなくて…。ま、正確じゃない部分あると思うから、一応参考程度でお願いします。いや本当に…。

最後に残る問い―平等とは何だったんだろう

何年か前だったかな、いや…もっと最近だったかもしれないけど、ネットで男性らしさについてやたらと議論されてるのを見た覚えがある。ああ、その時期って2月の中旬くらいじゃなかったっけ…でも違ったかな、ちょっと自信ない。マリア・シュライバーさんとかジェニファー・ニューサムさんって名前も、その流れで目に入った気がするんだけど、本当は全然関係なかったりして。うーん、記憶って曖昧だ。

男でいることの意味――これ、雑誌とかウェブの記事で何度も取り上げられてるよね。立場ごとに意見が割れるし、「みんな違ってみんないい」的な空気も漂うわけで。そういえばタイム誌にも似たテーマの記事が出てたような…ただ日付までは正確に思い出せないんだよね。実際その記事では、「性別」という枠組みに縛られることや、少年への期待感みたいなのについて触れてた(いや、記憶違いかも)。それから「将来、大人になるにつれて約半分くらいの男の子が自分自身に疑問を持つ」なんて書いてあった気がするし…。うっかりすると全然違う話だったりして、本当にもう。

それと、この手のテーマになると具体的な数字や割合より、「多くの場合」とか「そこそこの人数」とかさ、めちゃくちゃ曖昧な表現ばっか使われる印象が強かった。数十倍にもなることもある、とぼやかす言い回しばっかりで断定できない感じ。それもまあ、人によって感じ方なんて千差万別だから仕方ない…とか思いつつ、ふと今晩のおかず何にしようとか考え始めたりする自分がいるわけだ。でも本筋戻ろう。

結局さ、「男らしさ」って何なの?って聞かれても――未だに明確な答えは誰にも無いんじゃないかなぁという気配しかなくてね。社会ごと文化ごと価値観も変わるし、新しい考え方もちょっとずつ広まりつつある一方、一部では昔ながらの感覚を守ろうとしてる人々も残っていたりして。この説明なら納得!と言えるものには今のところ巡り会えてなくて…。ま、いいか。

男でいることの意味――これ、雑誌とかウェブの記事で何度も取り上げられてるよね。立場ごとに意見が割れるし、「みんな違ってみんないい」的な空気も漂うわけで。そういえばタイム誌にも似たテーマの記事が出てたような…ただ日付までは正確に思い出せないんだよね。実際その記事では、「性別」という枠組みに縛られることや、少年への期待感みたいなのについて触れてた(いや、記憶違いかも)。それから「将来、大人になるにつれて約半分くらいの男の子が自分自身に疑問を持つ」なんて書いてあった気がするし…。うっかりすると全然違う話だったりして、本当にもう。

それと、この手のテーマになると具体的な数字や割合より、「多くの場合」とか「そこそこの人数」とかさ、めちゃくちゃ曖昧な表現ばっか使われる印象が強かった。数十倍にもなることもある、とぼやかす言い回しばっかりで断定できない感じ。それもまあ、人によって感じ方なんて千差万別だから仕方ない…とか思いつつ、ふと今晩のおかず何にしようとか考え始めたりする自分がいるわけだ。でも本筋戻ろう。

結局さ、「男らしさ」って何なの?って聞かれても――未だに明確な答えは誰にも無いんじゃないかなぁという気配しかなくてね。社会ごと文化ごと価値観も変わるし、新しい考え方もちょっとずつ広まりつつある一方、一部では昔ながらの感覚を守ろうとしてる人々も残っていたりして。この説明なら納得!と言えるものには今のところ巡り会えてなくて…。ま、いいか。