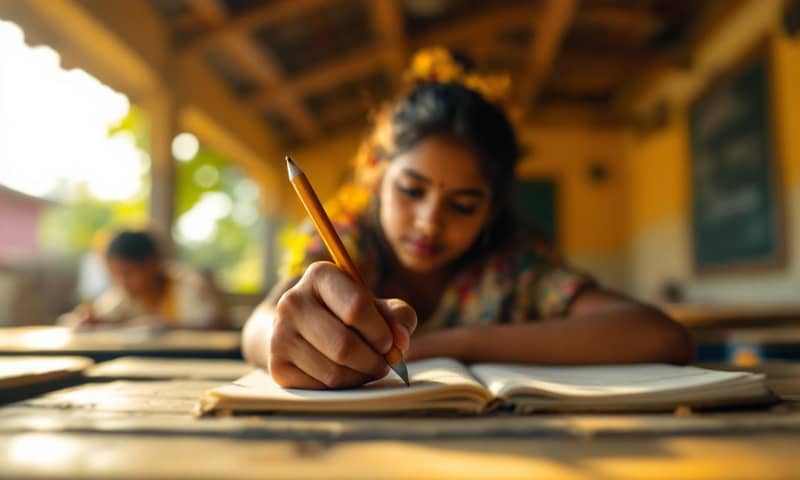

夢を見る少女。それだけで、なにか心を揺さぶられる。

世界が「夢なんて見るな」と言う場所で、それでも夢を見るから。それはもう、ただの空想じゃない。静かな反逆行為なんだ。

でも、その手に一本の鉛筆が渡されたとき…「君は大切だ」と誰かが言ったとき、何かが変わる。

インドの路上学校、[Pehchaan The Street School]は、その瞬間を作っている場所。

忘れられない、あの子の話

時々、すごく静かで、時々、すごく怒っている子がいた。行動が読めなくて。でも、ただ「難しい子」で片付けなかった。スタッフは待ったんだと思う。

ある日、「良いタッチと悪いタッチ」について学ぶ時間があった。そこで、その子が震える声で話し始めた。近所の、アルコールの問題を抱えた男の人から、不適切な触られ方をされている、と。

…胸が張り裂けそうになる。でも、悲しんでいる暇はない。すぐに行動を起こした。母親を呼び、一緒に話を聞き、その子を安全な場所に移した。もう二度と、その男と二人きりにならないように。

この話を聞いて、はっきりわかった。教育は、読み書きや計算の前に、まず「安全」を教えることなんだと。自分が守られる権利があること、嫌なことには「ノー」と言っていいこと。それが土台。じゃないと、何も積み上がらない。

教育は「慈善」じゃない。「尊厳」そのものだ

よくある慈善活動と、[Pehchaan]がやっていることは、根本的に違う気がする。物をあげるんじゃなくて、その子自身の価値を、本人に思い出させている感じ。

この違いを、ちょっと整理してみようかな。

| 従来の慈善活動(ありがちなイメージ) | Pehchaanの教育 | |

|---|---|---|

| 目的 | 物質的な不足を補うこと。一時的な援助。 | 内なる力を引き出すこと。自己肯定感の回復。 |

| 方法 | 上から下へ。「与える」側と「受け取る」側。 | 同じ目線で。「一緒に学ぶ」パートナー。 |

| 子供の見方 | 助けが必要な「かわいそうな子」。数字の一つ。 | 可能性を秘めた「一人の人間」。それぞれの物語。 |

| 結果 | 依存。与えられるのを待つ姿勢。 | 自立。自分で考えて、声を上げる力。 |

つまり、「かわいそうだから助ける」んじゃなくて、「あなたの力は、こんなものじゃない」と信じること。その違いは大きい。すごく大きい。

学校らしくない学校

チャイムも、制服もない。決まった教室すらないこともある。道端の屋台で母親を手伝いながら、弟や妹の面倒を見ながら。子供がいる場所に、学びがやってくる。

これって、妥協じゃないんだよね。貧困は、教育のために待ってくれないから。現実の生活に寄り添わないと、本当の意味で学びは根付かない。

英語を学ぶのは、ただの語学学習じゃない。いつか、自分の人生を決めるテーブルにつくための準備。算数を学ぶのは、数字を足すだけじゃない。自分たちが不当に扱われたときのコストを、計算できるようになるため。

一つ一つの学びが、静かな抵抗運動なんだ。

日本から見ると、どうだろう

こういう話を聞くと、遠い国の問題だと思いがちだけど…本当にそうかな。日本だって、子供の貧困や教育格差は深刻な問題。文部科学省の調査でも、経済的な理由で学びの機会が制限される子供たちがいることは、はっきり示されてる。

ただ、違いは「見えやすさ」かもしれない。インドでは路上という目に見える場所に貧困があるけど、日本では、それは家庭の中に隠されていて、外からは見えにくい。だからこそ、支援が届きにくい側面もある。

でも、根っこは同じ。教育へのアクセスが、その子の人生を左右してしまうこと。そして、教育が単なる知識以上の…つまり、自分を肯定し、未来を選ぶための「力」になること。これは、場所を問わない真実だと思う。

世代を超える、静かな変化

一人の女の子が教育を受けると、何が起きるか。

それは、その子一人の人生が変わるだけじゃない。その子が将来、自分の子供には学校が大事だと考える母親になる。弟や妹に勉強を教える姉になる。古い慣習に「なぜ?」と問いかける隣人になる。

この変化は、ニュースになるような派手なものじゃない。土の下で静かに広がる根のように、ゆっくり、でも確実に、社会を変えていく。

教育を無視するコストは、あまりにも高い。一人の医者、一人の発明家、一人のリーダーを、社会は失っているのかもしれない。ただ、気づかないだけで。

私たちにできること

これは、[Pehchaan]だけの戦いじゃない。女の子たちが自分の物語を、自分の声で書けるようにすること。それは、私たち全員の責任なんだと思う。

彼女たちの人生は、使い捨てじゃない。彼女たちの心は、無関係じゃない。彼女たちの未来は、交渉の余地なんてない。

一冊の本を渡すこと。話を聞くこと。「あなたならできる」と伝えること。それが、世界の見方を変える、最初のきっかけになるのかもしれない。

彼女たちが立ち上がるのを、ただ、見守りたい。そして、手助けしたい。そう思う。

考えてみませんか?

あなたの周りで、教育が誰かの「声」や「自信」になった瞬間を見たことがありますか? 小さなことでも構いません。もしあれば、そのエピソードを教えてください。