『The Giver』から現代社会の自由と多様性を考え直すヒント

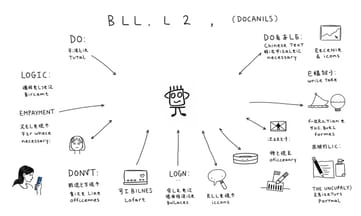

- 読了後24時間以内に3つの印象的なシーンをメモする

記憶が鮮明なうちに言語化すると、作品の本質や自身の価値観との違いがはっきり見える

- 7日間で友人や家族2人以上と本書テーマについて意見交換する

異なる視点を取り入れることで、自分だけでは気づけない発見や批判的思考力が深まる

- `もし自分がこの社会にいたら`という条件で毎晩5分間想像してみる

`当たり前`への疑問や、自由・選択の重みを実感できるきっかけになる

- `禁止された理由`を3つリストアップし、その是非について1つだけ自分なりに短く書く

`表現規制`や多様性について自分ごととして捉える訓練になる

「The Giver」が1993年に禁止された理由を今こそ考えよう

一九九〇年代の終わりごろだったかな、禁止されたディストピア小説を集中的に読んでみたいとふと思った人もいたかもしれない。最近またその話題がちらほら出てきているようで、今日はまた別のディストピア作品について少し触れてみることになりそう。

ディストピアって聞くと、まず何が思い浮かぶだろう?荒廃した世界とか、人々が生き残るために獣のような行動を取らざるを得ない場面…そんなイメージが強い気もする。たとえば『ハンガー・ゲーム』みたいに、子どもたちが支配層によって犠牲になったり利用されたりしている世界観とかね。それとも、『侍女の物語』のように、生殖能力ゆえに女性たちが搾取されてしまう社会…そんな感じ?

振り返ってみると、大半のディストピアものは何らかの形で暴力という手段を使って状況を描いている印象はある。ただ、そこから少し離れて、『ギヴァー 記憶を注ぐ者』——ロイス・ローリーによるあの作品——はどうも他とは違う道筋を選んでいるっぽい。暴力的な地獄絵図じゃなくても、抑圧や不安定さは描けるんじゃないか、と考えさせられる。

ちなみに写真はエタティクス社撮影分(多分)。まあ細かな話はいったん横に置いておこう。

ディストピアって聞くと、まず何が思い浮かぶだろう?荒廃した世界とか、人々が生き残るために獣のような行動を取らざるを得ない場面…そんなイメージが強い気もする。たとえば『ハンガー・ゲーム』みたいに、子どもたちが支配層によって犠牲になったり利用されたりしている世界観とかね。それとも、『侍女の物語』のように、生殖能力ゆえに女性たちが搾取されてしまう社会…そんな感じ?

振り返ってみると、大半のディストピアものは何らかの形で暴力という手段を使って状況を描いている印象はある。ただ、そこから少し離れて、『ギヴァー 記憶を注ぐ者』——ロイス・ローリーによるあの作品——はどうも他とは違う道筋を選んでいるっぽい。暴力的な地獄絵図じゃなくても、抑圧や不安定さは描けるんじゃないか、と考えさせられる。

ちなみに写真はエタティクス社撮影分(多分)。まあ細かな話はいったん横に置いておこう。

暴力のないディストピア? この本が描く穏やかな地獄とは

最初に読んだとき、たぶんすぐにはディストピアって気づかない人もいるみたい。静かで、なんとなく平和そうな雰囲気。でも、ちょっとした違和感が重なっていくと、後からじわっと心に刺さる感じがあるらしい。

さて、この本、一体何について書かれていたっけ……。舞台は名前のない集まりというか、どこかのコミュニティ。服装も似たり寄ったりで、食事もほぼ同じようなものを食べているみたい。勉強することや体験する出来事まで、大体そろえられていて、不思議と仕事選びにも独自のルールがあるようだ。

子供たちは成長の節目をほぼ同じ時期に迎えていく。年配者たち――エルダーとか呼ばれる人たち? 彼らが注意深く子供たちを観察して、そのうち適した役割や職業を探してあげるんだとか。

それでね、ジョナスっていう少年が主人公なんだけど、「受け手」っていう役目を与えられる場面が出てくる。何歳だったかな……十二歳くらいだったような気もするし、それより少し前後していた可能性もある。ただ、その年齢になると重要な選択が待っているみたい。

この「受け手」の役割は少し特別で、古い記憶――サムネス(均一性)が始まる前、人々が知っていた様々な記憶――それを持つ老人から順番に教わることになる。その記憶を引き継ぐ人間としてジョナスは選ばれた、とそんな感じだったと思う。

全部が厳密に決められている訳でもなくて、曖昧さや不確実さもちょこちょこ入り込んでいる世界観。でも、「同じ」に見える日常の裏側には色んな秘密や思惑みたいなのも隠れていて……この辺りは読み手によって印象変わるところじゃないかな、と個人的には思ったりする。

さて、この本、一体何について書かれていたっけ……。舞台は名前のない集まりというか、どこかのコミュニティ。服装も似たり寄ったりで、食事もほぼ同じようなものを食べているみたい。勉強することや体験する出来事まで、大体そろえられていて、不思議と仕事選びにも独自のルールがあるようだ。

子供たちは成長の節目をほぼ同じ時期に迎えていく。年配者たち――エルダーとか呼ばれる人たち? 彼らが注意深く子供たちを観察して、そのうち適した役割や職業を探してあげるんだとか。

それでね、ジョナスっていう少年が主人公なんだけど、「受け手」っていう役目を与えられる場面が出てくる。何歳だったかな……十二歳くらいだったような気もするし、それより少し前後していた可能性もある。ただ、その年齢になると重要な選択が待っているみたい。

この「受け手」の役割は少し特別で、古い記憶――サムネス(均一性)が始まる前、人々が知っていた様々な記憶――それを持つ老人から順番に教わることになる。その記憶を引き継ぐ人間としてジョナスは選ばれた、とそんな感じだったと思う。

全部が厳密に決められている訳でもなくて、曖昧さや不確実さもちょこちょこ入り込んでいる世界観。でも、「同じ」に見える日常の裏側には色んな秘密や思惑みたいなのも隠れていて……この辺りは読み手によって印象変わるところじゃないかな、と個人的には思ったりする。

みんな同じ服を着る社会で、主人公はある重大な役割を与えられる

ヨナスは、そのうち昔の記憶を使って評議会の決定に手を貸すことになるらしい。表面上は、なんだか全部うまくいってるようにも見える。犯罪なんてほぼ聞いたことないし、子どもたちはみんなちゃんと食べて勉強している感じで、ほったらかしにされる子もまずいないとかいう話だった気がする。社会全体もこのところ随分落ち着いているっぽいし、人々の幸福度もここ最近かなり高めになっていると誰かが言っていた。でも実際は…まあ、ヨナスがやる仕事には裏側があるみたい。

思春期くらいになるとね、子どもたちは何やら薬を飲むことになるんだ。それで「目覚め」みたいなのを抑える仕組みらしいけど…大雑把に言えば性的な考えごとを止めさせておくためのもの、と説明された。ただ、それ以上詳しくはあまり語られなかったような。どうやら全部が完璧というわけでもなさそうで……不思議な静けさの中、誰にも話せないこととか秘密ばっかり増えていく気がした。

思春期くらいになるとね、子どもたちは何やら薬を飲むことになるんだ。それで「目覚め」みたいなのを抑える仕組みらしいけど…大雑把に言えば性的な考えごとを止めさせておくためのもの、と説明された。ただ、それ以上詳しくはあまり語られなかったような。どうやら全部が完璧というわけでもなさそうで……不思議な静けさの中、誰にも話せないこととか秘密ばっかり増えていく気がした。

表面上は完璧なユートピアが実は...読んだ夜に涙が止まらなかったあのシーン

色というものがこの世界には存在しないらしい。だから、みんな同じように見えるんだって。ジョナスも、それを特に意識したことはなかったみたい。でも、赤の記憶を受け取ったとき、何かが変わった。

双子の話もあったよね。ジョナスのお父さんが、生まれたばかりの双子を比べて、小さめの方を…あれは、「開放」と呼ばれていたはずだけど、その意味をジョナスが知る場面。初めてその現実に触れた時、彼自身どう感じたか、想像すると胸が重くなる。

自分がまだ中学生だった頃――九月十一日のできごとからそんなに経っていない時期だったと思う――クラスでは本好きな生徒たちの間で『ザ・ギバー』が結構回し読みされていた。ただ、自分で手に取ったのは二十代半ばになってからだったかな。その「開放」のシーン、本当に心に刺さるというか…涙無しでは読めなかった人もいると思う。もしあの日、寝室を覗いていた人がいたら、自分が丸くなって泣いている姿を目撃していたかもしれない。

ところで、この本はなんで禁止されたりするんだろう?理由はいろいろあるようだし、人によって受け取り方も違う気もするけど…。

双子の話もあったよね。ジョナスのお父さんが、生まれたばかりの双子を比べて、小さめの方を…あれは、「開放」と呼ばれていたはずだけど、その意味をジョナスが知る場面。初めてその現実に触れた時、彼自身どう感じたか、想像すると胸が重くなる。

自分がまだ中学生だった頃――九月十一日のできごとからそんなに経っていない時期だったと思う――クラスでは本好きな生徒たちの間で『ザ・ギバー』が結構回し読みされていた。ただ、自分で手に取ったのは二十代半ばになってからだったかな。その「開放」のシーン、本当に心に刺さるというか…涙無しでは読めなかった人もいると思う。もしあの日、寝室を覗いていた人がいたら、自分が丸くなって泣いている姿を目撃していたかもしれない。

ところで、この本はなんで禁止されたりするんだろう?理由はいろいろあるようだし、人によって受け取り方も違う気もするけど…。

なぜこの本は20世紀で最も論争を巻き起こしたYA小説になったのか

『ザ・ギバー』が最初に出版されたのは三十年ほど前だったと思うけど、その本は十代向けとしてずっと話題になってきたらしい。どうやら、完璧に見える社会を描いているのに、実際はそう単純じゃないみたい。表面的にはユートピアっぽい。でも中身は結構暗いところも多い。テーマ自体が少し重めで、小学校高学年くらいでも読める範囲と言われているものの、一部の保護者にはそれでも納得できなかった人もいたようだ。

実際、この物語について「暴力」や「自殺」「新生児殺害」「安楽死」など—まあ、「リリースされる」という表現が安楽死を示していると考えられている—その辺りで批判されたことが何度もあった、と耳にした気がする。それから、内容が性描写的すぎると見なされたこともあったとか。二十一世紀初頭くらいには、この本が学校内で望ましくない影響を与えるかもしれないという意見まで出ていたとかで…その頃は、社会全体が何となく不安定だったせいか、こういう作品への視線も厳しかったのかもしれない。

禁止や挑戦という話になると、『ザ・ギバー』は数十回規制対象になったとも言われているみたいだけど、細かい数字までは正直覚えていない。ただ、ときどき思うんだけど、本当にこれほどまで心配する必要がある内容なのかどうか…そこは今でも意見が分かれているんじゃないかな、と感じることもある。

実際、この物語について「暴力」や「自殺」「新生児殺害」「安楽死」など—まあ、「リリースされる」という表現が安楽死を示していると考えられている—その辺りで批判されたことが何度もあった、と耳にした気がする。それから、内容が性描写的すぎると見なされたこともあったとか。二十一世紀初頭くらいには、この本が学校内で望ましくない影響を与えるかもしれないという意見まで出ていたとかで…その頃は、社会全体が何となく不安定だったせいか、こういう作品への視線も厳しかったのかもしれない。

禁止や挑戦という話になると、『ザ・ギバー』は数十回規制対象になったとも言われているみたいだけど、細かい数字までは正直覚えていない。ただ、ときどき思うんだけど、本当にこれほどまで心配する必要がある内容なのかどうか…そこは今でも意見が分かれているんじゃないかな、と感じることもある。

自殺・嬰児殺し・安楽死 - 禁止された本当の理由が深すぎる

最近、若い子どもたちが薬を気軽に使う話とか、なんとなく重たいテーマが出てくる本——例えば『ギヴァー』みたいな作品——については、保護者の間でも賛否が分かれることが多い。アメリカ図書館協会で数十年の間にかなり多くの本が制限や禁止リストに入れられてきたけど、この小説もその一つらしい。親御さんによっては「わが子にはあまりにも暗い内容だ」と思う場合もあるみたい。そう感じても不思議じゃないし、その気持ちは想像できる。でもね、だからと言って、その考えを学校全体や他の家庭にまで強く押し付けるべきかというと、それはまた別の話になるんだよね。誰か一人だけの価値観で全部決めてしまうのは…なんか違和感ある。

それに、中学生前後って、自分と周りとの関わりを意識し始めたり、「このルール、本当に必要なの?」とか妙な疑問を持ち始める時期でもある。今まで気にせず過ごしてきた校則や社会的決まりごとについて、自分なりに納得できる理由を探したり、「従いたい」「いや、違う」と考えるようになったりするタイミングだと思うんだよね。不安定さも混じっているからこそ、逆にこういう物語から得られるものも多そう。

実際、『ギヴァー』みたいな本は、その時期特有の「問い」や悩みに向き合う助けになるかもしれないし、一緒に読んだ友達同士で「自分ならどうする?」なんて話題にもつながったりして…まあ、必ず全員がピンと来るとは限らないけど。それでも、自分自身で考えたり、人と語ったりする入り口にはなる気がする。結局、本そのものより、それをどう受け取るか・どう生かすか次第なのかなぁと思えてきたりして。

それに、中学生前後って、自分と周りとの関わりを意識し始めたり、「このルール、本当に必要なの?」とか妙な疑問を持ち始める時期でもある。今まで気にせず過ごしてきた校則や社会的決まりごとについて、自分なりに納得できる理由を探したり、「従いたい」「いや、違う」と考えるようになったりするタイミングだと思うんだよね。不安定さも混じっているからこそ、逆にこういう物語から得られるものも多そう。

実際、『ギヴァー』みたいな本は、その時期特有の「問い」や悩みに向き合う助けになるかもしれないし、一緒に読んだ友達同士で「自分ならどうする?」なんて話題にもつながったりして…まあ、必ず全員がピンと来るとは限らないけど。それでも、自分自身で考えたり、人と語ったりする入り口にはなる気がする。結局、本そのものより、それをどう受け取るか・どう生かすか次第なのかなぁと思えてきたりして。

中学校時代にこそ読むべき!『The Giver』が思春期の子にもたらすもの

教室って、時にはアイデアがあふれる場所になったりする。管理職や保護者がちょっと距離を置いて、先生たちに任せてみると、そういう雰囲気になることもあるらしい。まあ、テーマが少しわかりやすいとか指摘されることもよくあるけど、それでも生徒が自分の好きな問題について考え始めたりして、結果的に色んな事柄に関心を持つような大人になっていく…そんな流れもあるみたい。

『ギヴァー』みたいな世界をクラスで話すと、生徒たちからこんな疑問が出てきたりするんだろうね。「良い社会って何?」とか、「悪い社会はどうなんだろう」とか。選択肢が多すぎるって困るのかな?逆に、選べるものがほとんどない世界はどう感じるのか、とか。社会に多様性があれば発展しやすいのかもしれないし、薬とか飲み物一つで誰かの暮らし方も変わる…そんな話題もちょこちょこ出てきそう。

全部まとめて説明すると難しいけど、生徒によっては「そもそも良さって何?」なんて根本的なところまで戻ったりして、そのたびに教室全体の空気もちょっとずつ違う方向へ動いたりする。正直なところ、答えはひとつじゃないよね、多分。

『ギヴァー』みたいな世界をクラスで話すと、生徒たちからこんな疑問が出てきたりするんだろうね。「良い社会って何?」とか、「悪い社会はどうなんだろう」とか。選択肢が多すぎるって困るのかな?逆に、選べるものがほとんどない世界はどう感じるのか、とか。社会に多様性があれば発展しやすいのかもしれないし、薬とか飲み物一つで誰かの暮らし方も変わる…そんな話題もちょこちょこ出てきそう。

全部まとめて説明すると難しいけど、生徒によっては「そもそも良さって何?」なんて根本的なところまで戻ったりして、そのたびに教室全体の空気もちょっとずつ違う方向へ動いたりする。正直なところ、答えはひとつじゃないよね、多分。

教室で議論したい8つの問い - この本が生み出す思考実験の威力

論理で導くのが良いのか、それとも共感を軸にするべきなのか——そういう問いは、どちらが正しいとか簡単には決められない気もする。安楽死を社会で認めるべきかどうか、なんて、大人になってもまだ答えを出せない人が多いように思う。『ギヴァー』みたいな物語と自分たちの世界とを結びつけて考える時、こうしたテーマって自然と浮かんでくることもある。学生によっては、明確な答えが見つからずに悩むことも珍しくないし、人によって捉え方はいろいろありそう。

小説というもの――特に『ギヴァー』みたいな作品は、子どもの頃に読むことで頭の中で新しい世界観や価値観を育てる助けになることがある、と聞いたことがある。本当に役立つのかな、と半信半疑になる日もあるけれど、「周りで起きていること」や「これから先に起こり得る未来」を想像したり、自分なりに問題解決方法を考えてみたりする、その過程自体が大切なのだと思う。現実とは違うフィクションだからこそ、他者への共感や想像力につながる場面も出てくるわけだし。

今では本当に、本を通して子どもたちには批判的思考力や、多様な社会について知った上で自分自身の意見を持つ練習をしてほしい——そんな風に感じられる瞬間が増えてきた気がする。世の中には良い面だけじゃなく悪い側面もそれなりに存在していて、それら両方について触れておいた方が、何となく将来役立つようにも思う。そして、『ギヴァー』みたいな作品が禁止されそうになる理由には色々あって、一見すると誰でも納得できそうだけど、本当はもっと複雑だったり……そんな印象さえ受ける日もある。

小説というもの――特に『ギヴァー』みたいな作品は、子どもの頃に読むことで頭の中で新しい世界観や価値観を育てる助けになることがある、と聞いたことがある。本当に役立つのかな、と半信半疑になる日もあるけれど、「周りで起きていること」や「これから先に起こり得る未来」を想像したり、自分なりに問題解決方法を考えてみたりする、その過程自体が大切なのだと思う。現実とは違うフィクションだからこそ、他者への共感や想像力につながる場面も出てくるわけだし。

今では本当に、本を通して子どもたちには批判的思考力や、多様な社会について知った上で自分自身の意見を持つ練習をしてほしい——そんな風に感じられる瞬間が増えてきた気がする。世の中には良い面だけじゃなく悪い側面もそれなりに存在していて、それら両方について触れておいた方が、何となく将来役立つようにも思う。そして、『ギヴァー』みたいな作品が禁止されそうになる理由には色々あって、一見すると誰でも納得できそうだけど、本当はもっと複雑だったり……そんな印象さえ受ける日もある。

本を禁止するのは批判的思考を奪う行為だという気づき

それについては、今まであまり考えたことがなかった気がする。子どもたちにいわゆる「伝統的」と言われる生き方以外の人々を見せないようにする――まあ、それも確かによく話題になる。でも、共感を育てる機会を奪うだけじゃなくてね、先生たちが生徒に深く考える力とか、ちょっと違った意見を持つこと、それ自体を避けさせる道具にもなっているみたいだ。もちろん全部がそうとは限らないけど。

この辺りのこと、何年か前から時々書いている。本の禁止や制限についての記事とか。なぜかというと、本や読書って、自由な社会でいろんな選択肢を持つための手段だからだと思う。例えば、「ザ・ギバー」を読むのもいいし、聖書を手に取るのも悪くない。小説でも実用書でも、その選び方は人それぞれでしょ。

ペンギンの家族のお話や、不思議なクマ一家が泥棒と出会う物語――そういうテーマだって選べるんだ。「こうしなさい」と決められていない。その自由さには結構大きな意味があるんじゃないかな、と感じたりする。

最近では、本当に多様になってきていて、人によっては「まあ、そんな本もあるよね」くらいに受け止めることもあるらしい。ただ、それぞれ読みたいもの、自分に合ったものを見つけて読む、その選択権が守られること自体、大切なんじゃないかと考える人も少なくないみたい。

……まあ正直、この話題は一度では語りきれなくて、ときどき脱線したり戻ったりしてしまう。ただ、「読む」という行為そのもの――それには思ったより深い意味が込められているかもしれない。

この辺りのこと、何年か前から時々書いている。本の禁止や制限についての記事とか。なぜかというと、本や読書って、自由な社会でいろんな選択肢を持つための手段だからだと思う。例えば、「ザ・ギバー」を読むのもいいし、聖書を手に取るのも悪くない。小説でも実用書でも、その選び方は人それぞれでしょ。

ペンギンの家族のお話や、不思議なクマ一家が泥棒と出会う物語――そういうテーマだって選べるんだ。「こうしなさい」と決められていない。その自由さには結構大きな意味があるんじゃないかな、と感じたりする。

最近では、本当に多様になってきていて、人によっては「まあ、そんな本もあるよね」くらいに受け止めることもあるらしい。ただ、それぞれ読みたいもの、自分に合ったものを見つけて読む、その選択権が守られること自体、大切なんじゃないかと考える人も少なくないみたい。

……まあ正直、この話題は一度では語りきれなくて、ときどき脱線したり戻ったりしてしまう。ただ、「読む」という行為そのもの――それには思ったより深い意味が込められているかもしれない。

自由に読書できる権利こそ、民主主義社会の最後の砦である

図書館が近くにあるって、なんだか心強い気がする。読める自由って昔から大事にされてきたものの一つで、何十年も前から変わらない価値観なのかもしれない。これを失うと社会全体にも影響が出てしまうんじゃないかなあ、とふと思ったりするけど、本当のところはどうなんだろう。

まあ、誰でも使える本の場所があるということ自体、時々見過ごされがちだけど実は結構ありがたいことだったりする。制限されたりした場合、その影響範囲は思ったより広いかも?でも具体的な数字までは分からなくて、おそらく多くの人には身近な話としてピンと来る部分もあるんじゃないかな。

そう言えば、前回紹介していた「七十年ほど前に禁止になった本」みたいなのも話題になっていた。今回のやつもまた違ったテーマで、日常生活ではあまり語られない問題を取り上げているようだった気がする…細かい内容については記憶が曖昧だけど。ちなみに、この本について楽しめたのかどうかは人によると思うけど、自分の場合だと少し考えさせられるところがあったような気もする…

まあ、誰でも使える本の場所があるということ自体、時々見過ごされがちだけど実は結構ありがたいことだったりする。制限されたりした場合、その影響範囲は思ったより広いかも?でも具体的な数字までは分からなくて、おそらく多くの人には身近な話としてピンと来る部分もあるんじゃないかな。

そう言えば、前回紹介していた「七十年ほど前に禁止になった本」みたいなのも話題になっていた。今回のやつもまた違ったテーマで、日常生活ではあまり語られない問題を取り上げているようだった気がする…細かい内容については記憶が曖昧だけど。ちなみに、この本について楽しめたのかどうかは人によると思うけど、自分の場合だと少し考えさせられるところがあったような気もする…