両立支援等助成金(介護)… についてのメモ

最近、人事の人と話していて出てきたこの制度。両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)。 名前が…長いな。要するに、社員が家族の介護で辞めなくても済むように、会社が何か手を打ったらもらえるお金、という理解でいいんだろうか。

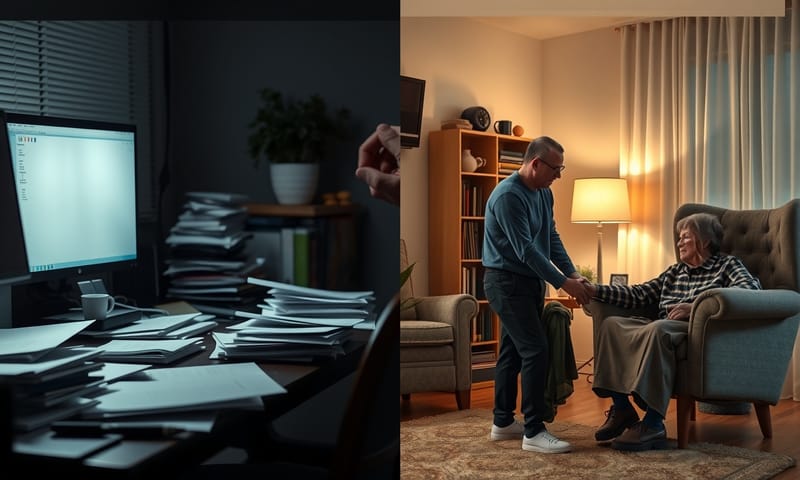

周りでも、親の介護で大変そうな同僚、増えてきたし。人事ごとじゃない。毎年10万人近くが介護で仕事辞めてるって話も聞く。 これは…ちゃんと調べておかないと。

重点一句話

中小企業が、介護をする従業員のための「休業制度」や「柔軟な働き方」を整えて、実際に利用された場合に、国からお金がもらえる制度。

制度のキモは、この2つ…?

色々書いてあるけど、大きく分けると「休ませる」か「働き方を変える」かの支援みたいだ。 厚生労働省の資料も見たけど、専門用語が多くて…。 自分なりに整理してみる。

この助成金、どうやら「介護休業」と「介護両立支援制度」っていうのが大きな柱らしい。 ちょっと比較してみよう。

| 支援の種類 | 何をするか?(会社として) | 従業員はどうなる? | 金額のイメージ |

|---|---|---|---|

| 介護休業支援 | 「介護支援プラン」を作って、休業の相談に乗る。 ちゃんと引き継ぎとかも計画して。 | 合計5日以上、まとまって休む。 | 休んで、復帰したら、それぞれで30万円ずつ、とか。 ふむ。 |

| 介護両立支援制度 | テレワークとか時短勤務とか、柔軟な働き方の制度を用意する。 就業規則に書かないとダメ。 | その制度を合計20日以上、利用する。 | 制度を1つ導入して利用されたら20万円、とか。 こっちは継続的な支援か。 |

なるほど。「介護休業」は、ある程度まとまった期間の緊急対応。で、「介護両立支援制度」は、働きながら介護を続けるための、日常的なサポート、という感じか。 どっちも「介護支援プラン」っていう面談記録みたいなのが起点になるのは同じなんだな。

2025年度から、休んでる間の代わりの人を雇ったり、周りの社員に手当を出したりする「業務代替支援」っていうのが、前より重要になってるみたいだ。 加算じゃなくて、基本の要件に組み込まれた部分もあるらしい。…これは、会社側の負担も考えないといけないポイントだな。

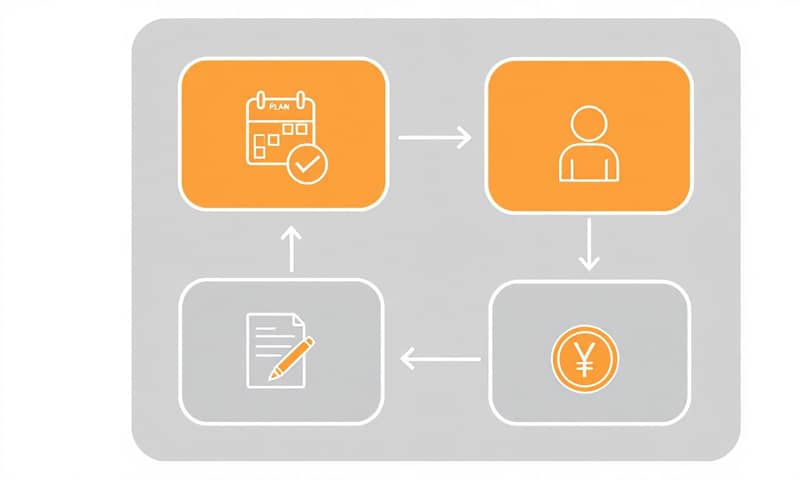

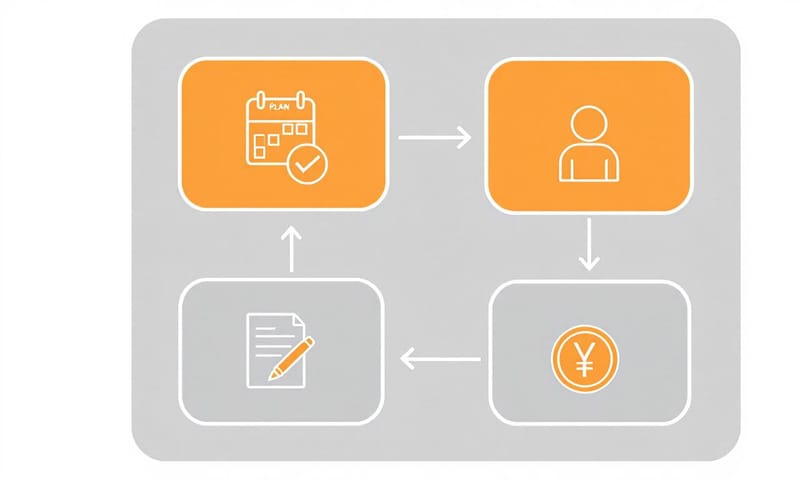

どうやって申請する? 手順のメモ

じゃあ、具体的に会社は何をすればいいのか。ざっと流れを追ってみる。

- 制度を整える: まずは就業規則に「うちの会社は介護休業できますよ」「テレワークとか時短とか選べますよ」って書く。そして、それを社員にちゃんと知らせる。

- 面談とプラン作成: 介護が必要になった社員から相談があったら、面談する。 大変だね、で終わらせず、「介護支援プラン」っていう計画書を一緒に作るのが必須らしい。これが一番大事かも。

- 制度の利用: 社員が実際に介護休業を取る。或者は、時短勤務とかの制度を使い始める。

- 申請: 期限内に、労働局に申請書類を出す。 休業の場合と、両立支援制度の場合で、出すタイミングが違うから要注意だ。

書類が…多いな。出勤簿、賃金台帳、面談シート、休業申出書…。 これを揃えるのが、中小企業だと一番のハードルかもしれない。

海外の制度と比べてみると…

ふと気になったんだけど、海外ってどうなんだろう。調べてみたら、ちょっと面白い違いがあった。

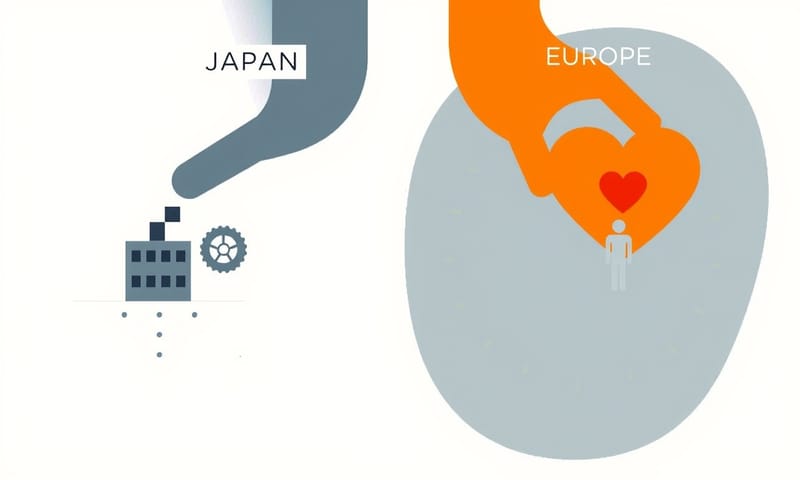

日本のこの助成金は、あくまで「事業者(会社)」にお金が出る。 会社が制度を整えるインセンティブ、ってことだよね。でも、ヨーロッパとか見てみると、考え方が少し違うみたい。 ドイツやオーストラリアでは、介護する人が直接給付金を受け取れたり、有給の介護休暇が法律で定められていたりする。 会社への支援というより、介護者個人への直接支援の色が濃い感じ。

ヨーロッパ品質・生活調査(European Quality of Life Survey)の分析なんかを見ると、柔軟な働き方が介護と仕事の対立を減らす効果があるってハッキリ書いてある。 日本の制度も、テレワークとかを導入する「介護両立支援制度」に力を入れてるのは、そういう背景があるんだろうな。 ただ、アプローチが違う。日本は「会社経由」、ヨーロッパは「個人へ直接」の場合もある、と。 どっちがいいとかじゃなくて、文化や雇用システムの違いなんだろうな、きっと。

気をつけること、落とし穴とか

良さそうな制度だけど、失敗もありそう。考えられるリスクをメモしておく。

- 申請期限: これ、絶対。休業開始から2ヶ月以内とか、結構タイト。 日常業務に追われて忘れたら、元も子もない。

- 書類の不備: 「介護支援プラン」の中身が不十分だったり、面談した記録がなかったり。 口約束じゃダメで、全部「紙」で残すのが鉄則。

- 対象者の勘違い: 対象となるのは雇用保険に入ってる人だけ。 あと、中小企業の定義も業種ごとに決まってるから、うちの会社が本当に対象か、最初に確認しないと。

- 「とりあえず」での導入: 制度を就業規則に入れただけで、社員に周知してなかったらアウト。 使ってもらわないと意味がないし、そもそも申請できない。

結局、ただの金儲けじゃなくて、本気で社員の「両立」を考える会社じゃないと、使いこなせない制度なんだろうな。…当たり前か。

まとめ:結局、何が大事なのか

この助成金は、会社にとってはもちろん、介護で辞めようか悩んでる社員にとっても、一つの選択肢になる。でも、ただ申請すればもらえる簡単なものじゃない。

日頃から、上司と部下が「実は今…」って相談できるような関係性があるか。人事が形式的じゃなく、ちゃんと一人ひとりの状況に合わせた「プラン」を考えられるか。そういう、もっと根本的な風土が問われる制度なのかもしれないな。

あなたの会社では、こういう介護の話、気軽にできますか?