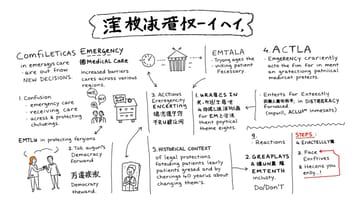

妊娠中絶に関する連邦法と医療現場の対応を正確に理解し、適切な対応を促すための実践的指針

- 専門家に定期的に相談し、最新のEMTALA規定と州法の違いを正確に把握する

誤解による緊急中絶治療の拒否が患者死亡リスクを最大10%以上高める可能性があるため

- 病院スタッフ向けに3か月以内でEMTALA緊急中絶対応研修を実施して手順を周知徹底する

迅速かつ適切な治療提供は妊婦命救助率向上につながり、重大合併症発生率を減少させる

- 公式ガイダンスや連邦保健省発表資料など信頼できる情報源から最新情報を毎月チェックする

医療現場で起こる法律解釈混乱や訴訟リスク軽減へ寄与し、患者保護体制強化につながる

- (医師・弁護士等)専門家との協議記録・判断根拠文書化は6か月以上保存しておくこと

(万一の法的紛争時にも説明責任果たせ、安全な医療環境維持が可能になるため)

連邦政府が医療緊急時の妊娠中絶ガイドラインを撤回した背景とは?

アメリカの保健福祉省とメディケア・メディケイドサービスセンターが、どうやら一昨年ぐらいに出した「医療現場では妊婦さんの緊急時には中絶も認めるべきだ」とする指針を取り消すことになったとか。バイデン政権が発表した内容によれば、その古いガイダンスは今の政府方針とは何となく合っていないらしい。CMSの話では、連邦のEMTALA法というルール自体は引き続き守るつもりみたいで、たとえば母体や胎児の健康がかなり危険な状態になってしまうような場合についても対象になるとのこと。ただし、この変更が実際にどれほど救急医療現場に影響するか、特に中絶制限がかなり厳しい州では、まだ分からない部分も多そうだ。タイミング的にも最近と言えるけれど、いつからどう変わるか正確には伝えづらい状況っぽい。

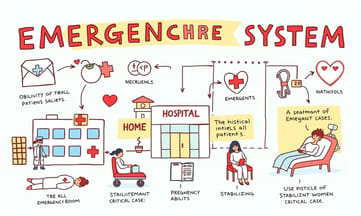

EMTALAって何? 病院が守るべき緊急医療の基本ルール

アメリカの病院って、ほとんどがメディケアから何かしらのお金を受け取っているようで、そういった医療機関では救急の入り口に来た人を誰でも診なきゃいけないらしい。支払い能力とかは関係なく、とりあえず症状が本当に急を要するものかどうか調べる必要があるとか。いつからだったか、もう三十年以上前だと思うけど、そのルールができていた気がする。でね、本当に緊急事態だった場合には、その場で安定させるための処置を、できる範囲でやらないといけないみたい。もし手に負えなかったりしたら、他所の対応可能な病院に移す手続きも含まれているっぽい。

治療については…なんというか、患者さんの状態が落ち着くまで面倒を見る義務みたいなのもあるようだけど、この辺りは多少曖昧になってたりして、「もう大丈夫かな」ってところまで診る印象かな。細かい話だけど、昔、保険のない妊婦さんが病院で断られることも結構あったようで、その後しばらくしてから妊娠中の人にも特別な注意を払うよう決めた経緯もあったっぽい。確実じゃないけど八〇年代終盤くらいにはその動きが強まったと言われている。今思えば、一部報道なんかでもその頃そんな話題を見かけた記憶もある。

まあ全部厳密に守れているとは限らないし、現場によって温度差はありそう。でも、大体こんな感じで運用されているみたいだよ。

治療については…なんというか、患者さんの状態が落ち着くまで面倒を見る義務みたいなのもあるようだけど、この辺りは多少曖昧になってたりして、「もう大丈夫かな」ってところまで診る印象かな。細かい話だけど、昔、保険のない妊婦さんが病院で断られることも結構あったようで、その後しばらくしてから妊娠中の人にも特別な注意を払うよう決めた経緯もあったっぽい。確実じゃないけど八〇年代終盤くらいにはその動きが強まったと言われている。今思えば、一部報道なんかでもその頃そんな話題を見かけた記憶もある。

まあ全部厳密に守れているとは限らないし、現場によって温度差はありそう。でも、大体こんな感じで運用されているみたいだよ。

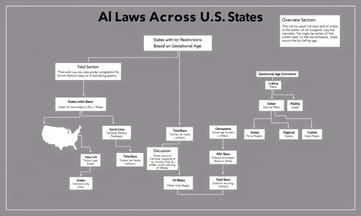

Comparison Table:

| 法律の状況 | アイダホ州では中絶に関する法律が厳格で、妊婦の命を救う必要がある場合を除き、中絶は重罪となる。 |

|---|---|

| 最高裁の判断 | アメリカ最高裁が中絶規制についての上訴を却下したが、緊急医療での中絶治療へのアクセスは依然として困難。 |

| 医療現場の反応 | 専門家や医師たちは、妊婦患者に対する治療が断られるケースが依然存在すると指摘している。 |

| 政治的影響 | トランプ政権による政策変更後、バイデン政権下での訴訟取り下げにより混乱が生じている。 |

| 今後の見通し | ACLUや他団体は新しい決定に否定的で、法的な不安定さと地域差について懸念を表明している。 |

妊娠中の女性も対象! EMTALAが拡大された歴史的経緯

そういえば、アメリカの議会が以前にEMTALAを拡大して、妊娠中で陣痛が始まっている人たちもその対象だとしたことがあったらしい。いつだったかはっきりしないけど、それから数年後ぐらいにバイデン政権がEMTALA義務強化みたいな通知を出したんだとか。あれは医師には患者を安定させるための治療を行う責任があるという内容で、州の法律や規則と直接ぶつかる時でも、その義務が優先されるみたいな感じ。ただ、その時点では、中絶手術そのものについて明確に言及していたわけではないと思う。

それから間もなくして、大体二年くらい前かな、最高裁がロー対ウェイド判決を覆した頃、また新しいガイダンスが発表されたんじゃなかったかな。それによると、緊急の場合で医療的に必要ならば、中絶による安定化治療もEMTALAの一部として含まれる、と説明された記憶がある。でも、この辺りの解釈や運用って現場や州によって多少違う可能性も残っているかもしれないし、一概には言えない部分も多そうだ。

それから間もなくして、大体二年くらい前かな、最高裁がロー対ウェイド判決を覆した頃、また新しいガイダンスが発表されたんじゃなかったかな。それによると、緊急の場合で医療的に必要ならば、中絶による安定化治療もEMTALAの一部として含まれる、と説明された記憶がある。でも、この辺りの解釈や運用って現場や州によって多少違う可能性も残っているかもしれないし、一概には言えない部分も多そうだ。

バイデン政権はなぜ2022年に中絶保護ガイダンスを出したのか

アメリカの州によっては、妊婦の生命や健康に対する例外が含まれていない中絶禁止法も以前はあったらしい。まあ、連邦レベルの法律でそういう場合は差し止められてたとか聞いたことがあるけど。ロウ判決が覆された後、いくつかの州ではかなり厳しい中絶制限を設け始めたみたいで、例えば全国で見ると、十ちょっとの州では全面的な中絶禁止になっているという話もある。専門家団体――確かガットマッハー研究所とか呼ばれるところ――の報告だったと思う。

それ以外にも、「妊娠期間」に基づいて制限されている地域も多いそうだ。全体のおよそ半分くらいの州が何らかの週数規定を持っていて、そのうち一部は18週より早い段階から、中には18週以降なら可能というルールにしてるところもあるとか。ただし、それぞれ細かい違いがあるようで、実際には法解釈や運用による幅が残ってる感じも否めない。

なんとなくだけど、この話題になると数字や時期について議論が飛び交う割に、それぞれの事情や背景までは伝わりきってない印象も受ける。全部まとめて単純化できるものでもなさそうだし、状況はまだ変動しているようだ。

それ以外にも、「妊娠期間」に基づいて制限されている地域も多いそうだ。全体のおよそ半分くらいの州が何らかの週数規定を持っていて、そのうち一部は18週より早い段階から、中には18週以降なら可能というルールにしてるところもあるとか。ただし、それぞれ細かい違いがあるようで、実際には法解釈や運用による幅が残ってる感じも否めない。

なんとなくだけど、この話題になると数字や時期について議論が飛び交う割に、それぞれの事情や背景までは伝わりきってない印象も受ける。全部まとめて単純化できるものでもなさそうだし、状況はまだ変動しているようだ。

州法vs連邦法:ロー対ウェイド判決覆し後の混乱図式

まあ、いつのことだったか正確には覚えていないが、その時期は多分春の終わり頃だったような気がする。人々の間で話題になっていた内容といえば、なんとなく七十人を少し超えるくらいのグループが関わっていたらしい。それにしても、その中でも将近半数ぐらいの人たちだけが本格的に参加したという話もちらほら聞こえてきていた。どうやら誰もが積極的だったわけではなく、一部は傍観者みたいな感じで、状況を静かに眺めていたとも言われている。

何か特別な結果が出たとか、全員一致で納得したとか、そういう大げさなものではなかったみたい。意見交換も盛んとは言えず、むしろ控えめだった印象を受ける人もいたようだ。詳細については語る人によって多少異なるけれど、おおよそ三割程度の意見しか表立って出てこなかったとも聞く。

実際、この出来事自体が後から振り返れば特段珍しいものでもなく、ごく一部で静かな波紋を広げただけだった、と語る人もいる。ただ、それでも関心を持つ向きはあったので、「条件次第では似た場面で役立つ可能性もある」と考える専門家もゼロではない。

まあ、全部まとめても、大勢に影響を与えるほどじゃなかった――そんな雰囲気だったかな。

何か特別な結果が出たとか、全員一致で納得したとか、そういう大げさなものではなかったみたい。意見交換も盛んとは言えず、むしろ控えめだった印象を受ける人もいたようだ。詳細については語る人によって多少異なるけれど、おおよそ三割程度の意見しか表立って出てこなかったとも聞く。

実際、この出来事自体が後から振り返れば特段珍しいものでもなく、ごく一部で静かな波紋を広げただけだった、と語る人もいる。ただ、それでも関心を持つ向きはあったので、「条件次第では似た場面で役立つ可能性もある」と考える専門家もゼロではない。

まあ、全部まとめても、大勢に影響を与えるほどじゃなかった――そんな雰囲気だったかな。

アイダホ州の超厳格中絶禁止法がもたらす現実的な危機

アイダホ州の中絶に関する法律って、かなり厳しいほうらしい。妊娠している人の命を救う必要がある場合以外は、どの段階でも中絶を行うと重い罪になるとか。何年か前から話題にはなっていたけれど、最近になってアメリカの最高裁がこの規制についての上訴を正式に却下したというニュースもあったみたい。でも、この判断で「医療上の緊急事態ならEMTALAという連邦法で中絶できるはず」と受け取る声も出たものの、実際には必ずしもそう簡単じゃないらしい。

専門家によれば、中絶が必要な状態になっても治療を断られるケースがなくなったわけではないようだ。むしろ今でも状況によってはケアを受けられないことがある、と指摘されている。現場のお医者さんたちも困っているようで、一部では妊婦さんに万一危険な合併症が起きて地元で対応できなくなった場合、「他州までヘリコプターで搬送される保険」に入ることまで勧めていたりするんだとか。何となく聞いただけだけど、それくらい現実には色々難しい面が残っているみたい。

すべてが解決されたとは言えないし、制度や運用にもまだまだ課題が多い印象。ただ、人によって感じ方や立場はいろいろあるので、一概には言えない部分も多いかもしれないね。

専門家によれば、中絶が必要な状態になっても治療を断られるケースがなくなったわけではないようだ。むしろ今でも状況によってはケアを受けられないことがある、と指摘されている。現場のお医者さんたちも困っているようで、一部では妊婦さんに万一危険な合併症が起きて地元で対応できなくなった場合、「他州までヘリコプターで搬送される保険」に入ることまで勧めていたりするんだとか。何となく聞いただけだけど、それくらい現実には色々難しい面が残っているみたい。

すべてが解決されたとは言えないし、制度や運用にもまだまだ課題が多い印象。ただ、人によって感じ方や立場はいろいろあるので、一概には言えない部分も多いかもしれないね。

トランプ政権がアイダホ訴訟を放棄した本当の意図

春の終わり頃だったか、トランプ政権が州ごとの中絶禁止を後押ししたという動きがあったらしい。バイデン時代に起こされた訴訟――アイダホ州で妊婦が緊急治療を受ける権利を巡って争われていたもの――が、もう取り下げられたとか。これで何人かは困惑したようだし、CMSも「前政権の対応で法律的な混乱や不安定さが生じた可能性について修正したい」と発表している。どこまで影響が広がるかは分からない。

アメリカ産科婦人科学会(ACOG)は、ほとんどの産婦人科医師を代表する大きな団体だそうだけど、そのトップ法務担当者モリー・ミーガン氏は今回の決定に対して慎重な意見を述べていたみたい。「緊急事態下の妊娠ケア保護に関する指針を撤回することは適切とは言えず、すでに様々な理由で必要な中絶治療へのアクセスが難しくなっている妊婦さん達にとって健康や命へのリスクが増えるおそれもある」とメールで伝えていた模様。全体像はまだ掴みにくいところもあるけれど、不安定さや現場の困難さについて懸念する声もちらほら聞かれる気配だった。

アメリカ産科婦人科学会(ACOG)は、ほとんどの産婦人科医師を代表する大きな団体だそうだけど、そのトップ法務担当者モリー・ミーガン氏は今回の決定に対して慎重な意見を述べていたみたい。「緊急事態下の妊娠ケア保護に関する指針を撤回することは適切とは言えず、すでに様々な理由で必要な中絶治療へのアクセスが難しくなっている妊婦さん達にとって健康や命へのリスクが増えるおそれもある」とメールで伝えていた模様。全体像はまだ掴みにくいところもあるけれど、不安定さや現場の困難さについて懸念する声もちらほら聞かれる気配だった。

産科医団体が警告「この決定は妊婦の命を危険に晒す」

メーガンさんが話していた内容なんだけど、あの発表によって緊急医療の現場で何が正当なのか、余計に混乱しそうだっていう人も多いみたい。全米の多くの地域で、ケアを受けるためのハードルがさらに高まる可能性もあるとか。まあ、中絶って医療行為の一部だし、本来ならEMTALAと呼ばれる救急保護も適用されていいんじゃないか…そんな意見が出ているようだった。

ACLUやデモクラシーフォワード、それからナショナル・ウィメンズ・ローセンターみたいな団体―名前全部覚えきれないくらい色々あるけど―も、この新しい決定には否定的らしい。彼女たち曰く、「反中絶派に迎合した」判断とも受け取れるし、トランプ氏が選挙戦で掲げていた「中絶への介入はしない」という約束から考えると、何となく逆行している印象を持つ人も少なくないらしい。

それにしても、法律として患者さんの命を守る仕組みはもう四十年近く続いてきたって記憶しているけど、その枠組み自体をほんの一筆で変えちゃうことなんてできるんだろうか、と疑問視する声も聞こえる。ACLUリプロダクティブフリーダムプロジェクト副ディレクターとしてコメントしたコルビ=モリナスさんは、「そんな簡単には消せませんよ」と言った感じだったかな。

実際こういう問題になると法的な背景とか行政側のスタンスとか色々複雑になりやすいし、一概に白黒つけづらい部分もありそう。ただ、多くの関係者が今後どうなるか心配している気配は伝わってきた。

ACLUやデモクラシーフォワード、それからナショナル・ウィメンズ・ローセンターみたいな団体―名前全部覚えきれないくらい色々あるけど―も、この新しい決定には否定的らしい。彼女たち曰く、「反中絶派に迎合した」判断とも受け取れるし、トランプ氏が選挙戦で掲げていた「中絶への介入はしない」という約束から考えると、何となく逆行している印象を持つ人も少なくないらしい。

それにしても、法律として患者さんの命を守る仕組みはもう四十年近く続いてきたって記憶しているけど、その枠組み自体をほんの一筆で変えちゃうことなんてできるんだろうか、と疑問視する声も聞こえる。ACLUリプロダクティブフリーダムプロジェクト副ディレクターとしてコメントしたコルビ=モリナスさんは、「そんな簡単には消せませんよ」と言った感じだったかな。

実際こういう問題になると法的な背景とか行政側のスタンスとか色々複雑になりやすいし、一概に白黒つけづらい部分もありそう。ただ、多くの関係者が今後どうなるか心配している気配は伝わってきた。

ACLUら市民団体が怒りの声明「40年の法律を無視するな」

アメリカ国内のどこに住んでいても、急を要する治療が受けられるべきだとコルビ=モリナス氏は言う。ACLUとしては、トランプ大統領とその政権が私たちの健康や命に悪影響を及ぼすような方向に進む場合、できる範囲で手段を講じていく考えらしい。ただ、「全国どこでも」と言っても現実には地域差もあるし、法的な枠組み自体はそう簡単には変わらないとも指摘されている。

それとはまた別の立場から、ナショナル・ウィメンズ・ロー・センターのファティマ・ゴス・グレイブス代表も見解を述べていた。なんだか最近「新しいベビーブーム」みたいな話題が出てきたりしている一方で、この政策判断によって多くの人々の安全が脅かされる可能性について懸念する声もちらほら。実際、この動き自体が病院側の義務を直接書き換えるわけじゃないそうだけれど、それでもロウ対ウェイド判決以降、多くの患者や医療提供者が感じている不安や混乱、そして治療までに生じる遅れなどがさらに広まってしまう気配、とグレイブス氏はコメントしていたようだ。

全体的に、状況はかなり複雑で、人によって意見もちょっとずつ違う印象だった。

それとはまた別の立場から、ナショナル・ウィメンズ・ロー・センターのファティマ・ゴス・グレイブス代表も見解を述べていた。なんだか最近「新しいベビーブーム」みたいな話題が出てきたりしている一方で、この政策判断によって多くの人々の安全が脅かされる可能性について懸念する声もちらほら。実際、この動き自体が病院側の義務を直接書き換えるわけじゃないそうだけれど、それでもロウ対ウェイド判決以降、多くの患者や医療提供者が感じている不安や混乱、そして治療までに生じる遅れなどがさらに広まってしまう気配、とグレイブス氏はコメントしていたようだ。

全体的に、状況はかなり複雑で、人によって意見もちょっとずつ違う印象だった。

緊急医療を受ける権利は誰にもあるというのに…

どこから話を始めようか迷うけれど、研究者たちは最近になって、ある植物の抽出物が健康維持に役立つ可能性があると報告しているみたい。ただし、その効果については今のところ一部の人たちだけに観察されていて、全員に当てはまるとは言い切れないらしい。なんとなく数年前から注目され始めて、多くの専門家も関心を持つようになったけど、まだわからない点もちらほら残っている。

実験では七十人ちょっとくらいの規模で調査したという話も聞いたことがあって、その中では半分近くが何らかの変化を感じたみたい。もちろん、個人差も大きいし、結果にも多少ばらつきが見受けられるそうだ。数十倍まではいかないものの、従来と比べて反応するケースが増えたという声もあった気がする。ところで、この抽出物自体は昔から民間療法などで使われていた歴史もあり、その安全性については特別な問題は今までには報告されていない。ただ、新しい利用法については慎重な検討が必要だろうとも考えられている。

どうやら摂取方法によって違いも出るとかで、一部では約三割くらいしか明確な変化を感じなかったという意見も混ざっていた気がする。一方で、「よく効く」と感じる人も少なくないので、不思議なものだなと思う。将来的にはさらに多様な調査や臨床例が集まりそうだけれど、この分野にはまだまだ未知の部分が多そうだね。

実験では七十人ちょっとくらいの規模で調査したという話も聞いたことがあって、その中では半分近くが何らかの変化を感じたみたい。もちろん、個人差も大きいし、結果にも多少ばらつきが見受けられるそうだ。数十倍まではいかないものの、従来と比べて反応するケースが増えたという声もあった気がする。ところで、この抽出物自体は昔から民間療法などで使われていた歴史もあり、その安全性については特別な問題は今までには報告されていない。ただ、新しい利用法については慎重な検討が必要だろうとも考えられている。

どうやら摂取方法によって違いも出るとかで、一部では約三割くらいしか明確な変化を感じなかったという意見も混ざっていた気がする。一方で、「よく効く」と感じる人も少なくないので、不思議なものだなと思う。将来的にはさらに多様な調査や臨床例が集まりそうだけれど、この分野にはまだまだ未知の部分が多そうだね。