「7人に1人」って聞いて、心のどこかで…“昔の話でしょ”って逃げたくなってない?

でも逆に、「じゃあ今は何人に1人なの?」って聞かれたら、即答できる人、意外と少ない。

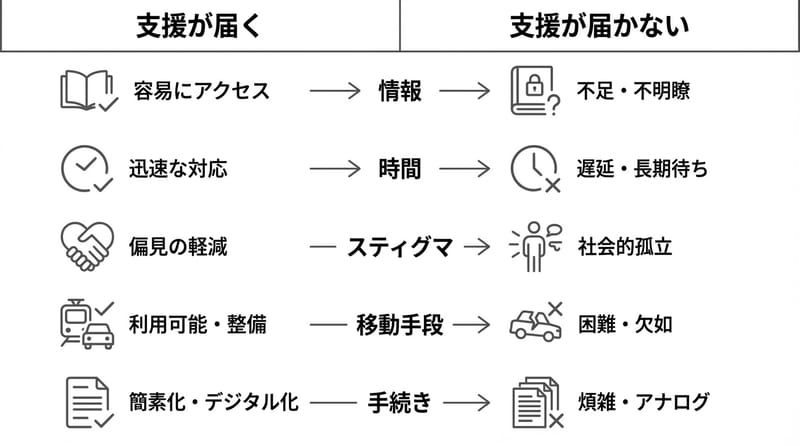

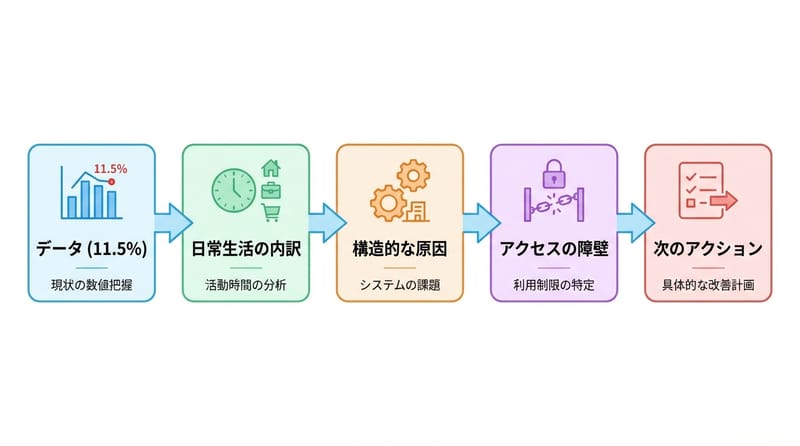

日本の子供の貧困は相対的貧困を指し、厚生労働省の国民生活基礎調査(2022年公表・2021年調査)では子供の貧困率は11.5%で、子供の約9人に1人が貧困状態にあります。

- 「7人に1人」は主に2015〜2018年あたりの古い数値が独り歩きしがち

- 相対的貧困は「飢える」より「普通から落ちる」話

- ひとり親世帯は別次元でしんどい(貧困率44.5%が目安として出ている)

- 原因は“親の努力不足”じゃなく、雇用・養育費・教育費の構造が刺さってる

- こども家庭庁が対策の司令塔だけど、現場の詰まりはまだ残ってる

数字の話:なぜ「7人に1人」が残り続けるのか

「7人に1人」は過去の子供の貧困率(約13〜14%台)が元ネタになりやすく、最新は11.5%(約9人に1人)です。

ここでまず:数字が改善したからって、現場が“楽になった”とは限らないんだよね。

なんか、数字だけ見て「よかったじゃん」って言う人いるけど、うーん…そう単純じゃない。

たとえばさ。

景気とか、給付とか、統計上の変化とかで、率は上下する。

でも、生活の“綱渡り感”は残る。

残るどころか、物価が刺さる年は刺さる。

きつい。

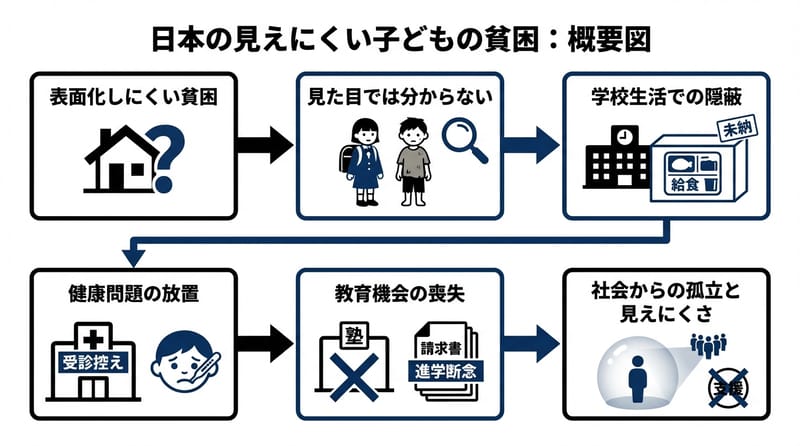

在地の話を1個だけ挟む:役所の窓口って、自治体によって温度差が出るの、ある。都内でも区が違うと案内が違ったりするし、地方だと車がないと辿り着きづらい場所に窓口があったりする。

“制度がある”と“届く”は別物。

「相対的貧困」って結局なに?(ここで誤解が爆発する)

相対的貧困は「等価可処分所得の中央値の半分未満」の状態で、社会の多数派と比べて生活の選択肢が削られることを示します。

正直これ、言葉が固い。うん、分かる。

だから生活に置き換えるね。

冷蔵庫の中身が毎回ギリギリ、とか。

眼科?歯医者?

「今月はやめとくか…」が続く感じ。

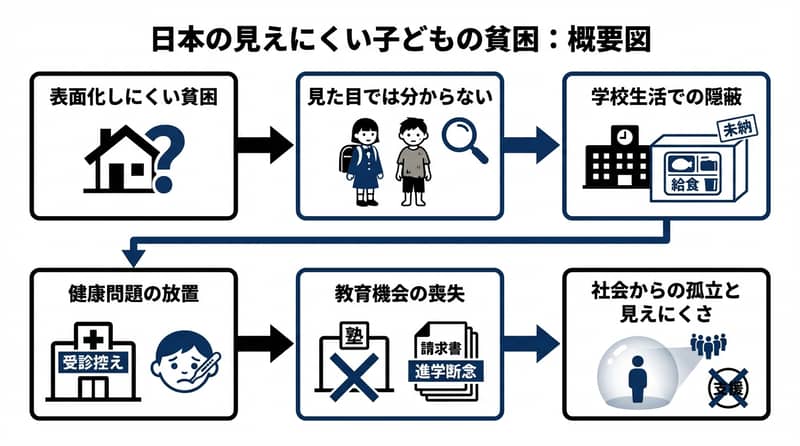

で、こういうのって、外から見えない。

制服はある。スマホもある。笑ってる写真もある。

でも、その裏で“普通のイベント”を諦める回数が増える。

遠足の集金。

部活の遠征費。

塾の春期講習。

全部ちょっとずつ、ちょっとずつ、削る。

静かに。

「貧困って、“何もない”より、“みんなが当たり前に持ってるものから落ちる”ほうが心を削る。」

“普通の生活”が壊れる瞬間:どこから崩れる?(地味に怖い)

子供の貧困は「食事・医療・学習・居場所」の順でほころびが出やすく、1つ崩れると他も連鎖しやすいです。

こういう話、現場の人から聞いたことがある:最初に崩れるのは、派手なところじゃない。

朝ごはんの質。

体育着の買い替えの遅れ。

予防接種の“後回し”感。

で、ここで急に話が飛ぶけど。

日本の家って、湿気あるじゃん。

梅雨、ガチで。

部屋が狭い・換気弱い・結露する、みたいな環境だと、体調崩しやすい。

体調崩す→休む→親が仕事を休む→収入が削れる。

このループ、静かに刺さる。

通路のリアル:困った時に「子ども食堂」に辿り着ける家庭もあるけど、辿り着けない家庭もある。情報がSNSに偏ってたり、近所の目が気になったり、そもそも開催日が合わなかったり。

あと、学校経由のプリントが頼みの綱だったりする。

紙、強い。

原因の話:親を責めると、見えるはずの地図が消える

子供の貧困の主要因には、ひとり親世帯、非正規雇用、養育費未払い、教育費負担の重さがあり、構造的に固定化しやすいです。

ここ、吹哨者っぽく言うね:「自己責任」って言葉、便利すぎる。

便利だから、みんな使う。

でも、使うほど地図が消える。

例えばひとり親。

時間がない。体力がない。頼れる親族が遠い。

それで非正規になりやすい。

非正規だと収入がブレる。

収入がブレると、子供の予定が組めない。

予定が組めないと、学習も居場所も途切れる。

で、途切れたところに、運悪くトラブルが来る。

こういう連鎖。

もう1個、見て見ぬふりされがち:養育費の問題。ここ、制度・合意・回収の壁がある。法務や家裁が絡むケースもあるし、当事者が疲れ切って手続きを放棄しちゃうこともある。

手続き、しんどい。

マジで。

こども家庭庁が司令塔として動いてるのは事実だけど、現場では「縦割り」っぽい詰まりが出ることがある。福祉、教育、保健、就労。窓口が分かれてて、当事者が“説明を何回もする”羽目になるやつ。

あれ、心が削れる。

(スクショ用)自分チェック:あなたの現場で“赤信号”が出てない?

子供の貧困の兆候は「欠席・食事・医療・持ち物・お金の話題」の5領域に出やすく、早期に気づくほど支援の選択肢が増えます。

これ、Killer Feature枠。スクショして使って。ほんとに。

- 欠席の質が変わった:体調不良が増えた/月曜や連休明けだけ多い/遅刻が目立つ

- 食のサイン:給食の食べ方が極端(急ぐ・残せない)/空腹を隠す発言がある

- 医療のサイン:虫歯や視力の問題が放置気味/受診の話が出ても進まない

- 持ち物・衣類:サイズが合わない服が続く/季節外れが増える/必要物品が揃わない

- お金の話題:集金を極端に怖がる/「迷惑かけたくない」が口癖化

- 家の事情:きょうだいの世話が重い/帰宅後の居場所が不安定

- 支援の接点:学校プリントが唯一の情報源/オンライン申請が詰まってる

次の一手(ここは慎重に):個人で抱えない。学校ならスクールソーシャルワーカー(配置は自治体差あり)、自治体なら子ども家庭支援の窓口。あと民間の学習支援・子ども食堂ネットワーク。

ただ、ここは公開情報の整理が自治体ごとに違いすぎるので、全国共通の「これ」って言い切れるデータは不足(待確認)。

なので調べ方だけ置くね。

- 自治体名+「子ども家庭支援」で公式ページを当てにいく

- 自治体名+「スクールソーシャルワーカー」で配置状況を確認する

- 自治体名+「子ども食堂 ネットワーク」で地域の運営団体を探す

「支援は“あるかどうか”じゃなくて、“迷子にならず辿り着けるかどうか”で決まる。」

FAQ直答(待検証)

Q:子供の貧困率、日本は何位?

OECD比較で日本の子供の相対的貧困率は高い側とされることが多いですが、順位は報告書の年・定義で変わるため、OECDの該当年レポート確認が必要です(待検証)。

Q:子どもの貧困とは年収いくらから?

相対的貧困は世帯の等価可処分所得が中央値の半分未満で決まり、年収の一律ラインではありません;貧困線の具体額は国民生活基礎調査で年次公表されます(待検証)。

Q:子供の貧困 なぜなくならない?

ひとり親・非正規雇用・養育費・教育費などが絡み、短期給付だけでは連鎖が切れにくいからです;就労・福祉・教育を横断した設計が必要です(待検証)。

Q:子どもの貧困に気づいたらどうすればいい?

緊急性が高い場合は自治体の子ども家庭支援窓口や学校の相談体制につなぎ、民間支援(子ども食堂・学習支援)も併用するのが現実的です;地域で窓口名が違うため自治体公式情報の確認が必要です(待検証)。

結局これ:数字の奥にあるのは「選択肢の減り方」

厚生労働省の国民生活基礎調査で子供の貧困率は11.5%(約9人に1人)ですが、相対的貧困の本質は「普通の選択肢が静かに減る」ことで、原因はひとり親・雇用・費用負担の構造にあります。

個人的な感覚:このテーマ、熱く語ると簡単に正義感っぽくなるんだけど…現場はもっと粘っこい。

昨日は大丈夫だったのに、今月はダメ、とか。

助けたい気持ちはあるのに、手続きで止まる、とか。

その“止まり方”が、いちばん腹立つ。

静かにね。

で、ちょっと聞きたい。

あなたの職場・自治体・学校の周りで、「支援の案内がちゃんと届いてる」って実感ある?それとも、制度はあるのに迷子が出てる感じ?